管中窥豹:从《南洋杂志》看南洋研究

文图 · 符懋濂

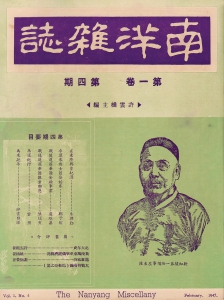

《南洋杂志》创刊号封面

《南洋杂志》(The Nanyang Miscellany)是二战后出现的一本综合性杂志,由新加坡著名历史学者许云樵(1905-1981)主编,出版于民国三十五年十月(1946年10月)。他在《发刊词》里颇详细陈述该杂志创刊动机与宗旨:马来亚光复后,各地刊物出版如雨后春笋,多达百余种,单是新加坡就有五、六十种。可是不到一年,马来亚各地的许多刊物陆续停刊,最终仅剩下不到十种。其原因相当复杂,而许云樵认为大家“不能合作和眼光太短”,动机又不纯,是个关键性因素。

《发刊词》接着指出,《南洋杂志》经过多时筹划才得以问世,目的在于为志同道合者提供一个耕耘园地。既不为了赚钱,也“不谈什么主义”,单纯为了个人兴趣,所以“我们没有色彩”。此外,该杂志的使命是仅“谈南洋,谈华侨”,不谈国际问题与中国课题。如果改用今日的俗话来说,那就是以“立足本土,放眼南洋”,作为该杂志的创刊宗旨。在此所谓“本土”,是指撰稿者所在地,包括中国大陆、台湾在内。它还进一步说明《南洋杂志》不同于《南洋学报》(1940年创刊):前者要求通俗化、大众化,后者要求专门化、学术化,所以二者并不存在“双胞胎”问题。

在《征稿简约》中,它更加明确阐述对稿件的基本要求:“本志主旨在提倡南洋学术研究,发扬华侨精神,建设本位文化,故凡有关南洋各地或华侨问题之专著或资料,以及富有地方色彩之文艺作品,均所欢迎。文体不拘,但求通俗,如有征引,请注出处。”

《南洋杂志》表明其园地公开,欢迎各地人士投稿,“来稿一经刊载,概以现金奉酬”。但因当时的投稿者人数毕竟有限,如何确保稿源不会中断、如期出版?该杂志倒有个好办法,先后邀请了二十一位学者文人,作为“特约撰述”者,即张礼千、姚楠、郑子瑜、陈育崧、韩槐准、谢云声、陈序经、任美锷、王景成、朱杰勤、许苏我、刘强、谢松山、谢犹荣、何启拔、卢维基、洪炜堂、叶采真、吴一均、叶衣、林英强等。其中不乏一些著名的南洋研究者,如韩槐准(1892-1970)、张礼千(1900-1955)、陈育崧(1902-1984)、陈序经(1903-1967)、姚楠(1912-1996)、朱杰勤(1913-1990)等。

《南洋杂志》创刊号似乎气势不凡,其中开卷之篇是张礼千《南洋研究的重要》,它指出:中国与南洋关系密切、历史悠久,但如今却没有一个专门研究南洋的官方机构或团体,对于南洋的关注程度,非但远远落后于欧美,也比不上中国古代的隋唐与明清。因此,该文认为,这种漠视南洋研究的价值观念与客观现实,必须尽早改变过来,因为南洋研究对于中国非常重要!另一篇重要文章是王景成《烬余思痛录》,分成三期连载,它详细回顾了日寇席卷南洋后,作者个人流亡印尼的痛苦遭遇,如果配上《南洋画报》插页中的“检证大屠杀”十几帧照片,足以让当年的读者心潮起伏、悲愤不已!至于许云樵翻译的《马来纪年》(Sejarah Melayu),连载多期,且被列为“南洋文献”,无疑应属于该杂志的压轴之作。

连载十几期的《马来纪年》

综观《南洋杂志》各期的内容,我们不难窥见当年华族的南洋研究之一斑。

先就文章涉及地域而论,虽然是以马来亚(即新马)为核心,但几乎涵盖了整个南洋地区,包括暹罗(泰国)、安南(越南)、缅甸、菲律宾、荷属东印度(印尼)等,甚至超出稿约所规定的南洋范围,远达锡兰(斯里兰卡),如第一卷第10期刊载译作《中国锡兰交通史》一文。我猜想或许是稿源不济所致,过了不久就由月刊改为双月刊。

就文章涉及内容而论,可说是五花八门,过于繁杂,是名副其实的“杂”志。从社会、历史、政治、经济、财政到小说、诗词、书评、掌故、考证、集邮、广告,都包含在其中。唯未知何故,编者对集邮特别感兴趣。同时,几乎每期都有一两篇关于暹罗(泰国)的文章,其比重显然偏高(似乎超过新马),内容涉及暹罗华侨、政党、金融、邮票、电讯、报业、航运、稻米,乃至暹罗风光、贡头、女郎等诸多领域。这或许因为在南洋殖民地化后,暹罗是唯一的非殖民地或独立国家。

就文章的学术水平而论,可以说是良莠不齐,千差万别。有些言之有物,条理分明,颇有见地,如许钰《昭南时代检举大屠杀案始末记》、吴一均《华侨自办大学议》、无邑译作《马来亚建国论》、陈育崧《清末驻新领事与华民护卫司》、张礼千《美国研究南洋的热烈》等。有些则属于滥竽充数,乏善可陈,似乎为了填充版位空间,不论对当时或后世,都没有什么价值或意义可言,如《五十年前之星洲物价》《莱佛士生日之谜》《热情的暹罗女郎》《新嘉坡市街华名录》等等。

许云樵在发刊词里强调,《南洋杂志》出版经过多时筹划,但是,最终仍然无法避免短命的厄运。它仅仅出版了十六期,即第一卷十二期,第二卷四期,便在1948年7月停刊了,存在时间前后还不到两年。若究其原因,当然不止一端,撇开客观因素不谈,我个人认为主要是杂志本身的文化定位有点问题。它虽标榜“通俗”化,但所发表的文章,许多并不通俗,并脱离了读者的心理需求。当中居然包含文物考证与大量的统计数字,而且陈述无法做到深入浅出,使得可读性偏低,一般读者难免觉得索然乏味。试想:在一本20多页的单薄杂志里,通俗与学术怎么能够长期“共生”?从哪儿引来“俗学共赏”的广大读者?

尽管如此,《南洋杂志》在南洋华族历史上的贡献,仍然值得我们回眸审视一番。作为一种历史文物,它为我们提供了不少重要的历史信息,至少包括以下几点:

第一,关于昭南时代的检举大屠杀。前文提及的《昭南时代检举大屠杀案始末记》,非常详细记载了检举大屠杀的实况,包括检举过程、屠杀地点、涉及刽子手姓名等等。同时,《南洋杂志》前后刊印了几十帧关于检举屠杀的黑白照片,以及《昭南日报》和《新嘉坡检证惨案鸣冤特刊》复印缩小版。这些都是非常难得的第一手原始资料,其可信度极高,成为如今有关历史研究的史料至宝。

关于检证大屠杀的详细记述

杂志内《南洋画报》插页中的检证大屠杀照片

不忘“推荐”《昭南日报》

杂志内的插图

第二,关于南洋华文教育发展问题。吴一均独具慧眼,在《华侨自办大学议》里,主张南洋华侨应该依靠自己的力量,创办一所华侨大学。他所持理由主要有两点:其一是根据官方统计,南洋各地的华文中小学多达3231所,其中马来亚(含新加坡)占了1339所,但却没有一所高等学府供南洋华侨子弟深造。其二是华侨子弟人生地不熟,回国升学相当困难,除了所需费用很大,一般家庭负担不起,而国内大学的学额有限,也无法满足华侨子弟的需求。此外,南洋地理位置适中,华侨大学还应负有“二大使命”:“宣扬中华文化特长”与“促进世界文化合作”。

第三,关于南洋华人的经济状况。在某种意义上说,华人属于“经济动物”,长期以来,华人大多聚居于城镇,在南洋的经济地位举足轻重。《南洋杂志》里的几篇文章,如卢维基《战后暹罗华侨的金融事业》、瑜伽《新加坡经济前途的检讨》、任美锷《南洋的土地利用》、瑜伽《马来亚征收所得税的检讨》、梦飞《荷印之所得税》等,都直接或间接说明了华人对南洋经济发展的高度重视,对各地政府财政收入的巨大贡献。该杂志对所得税制的特别重视,自然不在话下。

第四,关于南洋的其它文化信息。《南洋杂志》的宗旨既然是“谈南洋,谈华侨”,而且一再强调“侨居南洋不可不研究南洋”,在所发表文章中,单纯“谈南洋”的也不少。其中除了连载的《马来纪年》推荐的《北大年史》,还有译作《马来亚建国论》《昭南时代邮票史》《马来文化的要素》《谈南洋》《大雅克人的神话》《马来亚的真主人》《贡头在暹罗》《吃槟榔研究》等,都可说是南洋研究的成果吧。

第五,关于中国与南洋的密切关系。根据《汉书·地理志》,早在二千多年前的汉代,中国便与南洋地区建立了海上交通、往来,海上丝绸之路随之形成,而且在唐宋时代便为了经商需要而开始“住番”(定居一年以上)。在《南洋杂志》中,除了《中国暹罗关系史》,《近十年来南洋研究在中国》《中暹亲善关系中的毒瘤》,它所简介的几部南洋华侨史,都是中国与南洋关系的组成部分。陈育崧《新嘉坡中国领事设置史》特地介绍了左秉隆、黄遵宪等四位清末驻新加坡领事。

封面人物左秉隆

特地推荐《新加坡风土记》

第六,关于书写南洋的重要著作。每期都有相关图书简介,主要的有李钟珏《新加坡风土记》、张礼千《东西洋考中之针路》、黎正甫《中缅关系史》、姚楠《中南半岛华侨史纲要》、张礼千《倭寇侵略中之南洋》、陈正祥《南洋地理》、姚楠《古代南洋史地丛考》、许云樵《北大年史》、李朴生《华侨问题导论》、陈嘉庚《南侨回忆录》、海上鸥《马来亚人民抗日军》、麦家生等《印尼问题讲话》、洪锦堂《劫后回忆录》、冯自由《华侨革命开国史》、胡铁君《星华义勇军战斗史》、赐思《抗日英雄在柔南》、抗日同志联谊会《血碑》、张礼千《马六甲史》、海上鸥《抗战以来的泰国华侨》、陈序经《暹罗与中国》、温雄飞《南洋华侨通史》、李长傅《南洋华侨史》、姚楠《马来亚华侨史纲要》等。从这些主要著作名目中,不难看出作者都是站在中国立场上,以华侨视角来讲述南洋与华人的故事。

毋庸讳言,我们知道长期以来,多数南洋华人都把南洋当成“第二故乡”,这与中国的“血缘国籍”不谋而合。但是,随着战后殖民地时代的结束,南洋出现一系列新兴国家,以及新中国废除双重国籍,并鼓励华族落地生根,南洋华人的国家认同逐渐改变,最终“把他乡变故乡”。正因为如此,《南洋杂志》所蕴含的历史信息即史料价值,就显得更加重要、更加珍贵,成为研究南洋华人史者必读的参考文献。

(作者为复旦大学博士、资深教育工作者)