专题:

赓续宗乡精神 续写时代新篇章

年轻人是延续宗乡精神的希望,而会馆自创立以来就肩负着帮助 “新客” 融入社会的使命,这一传统至今依然重要。 [全 文]

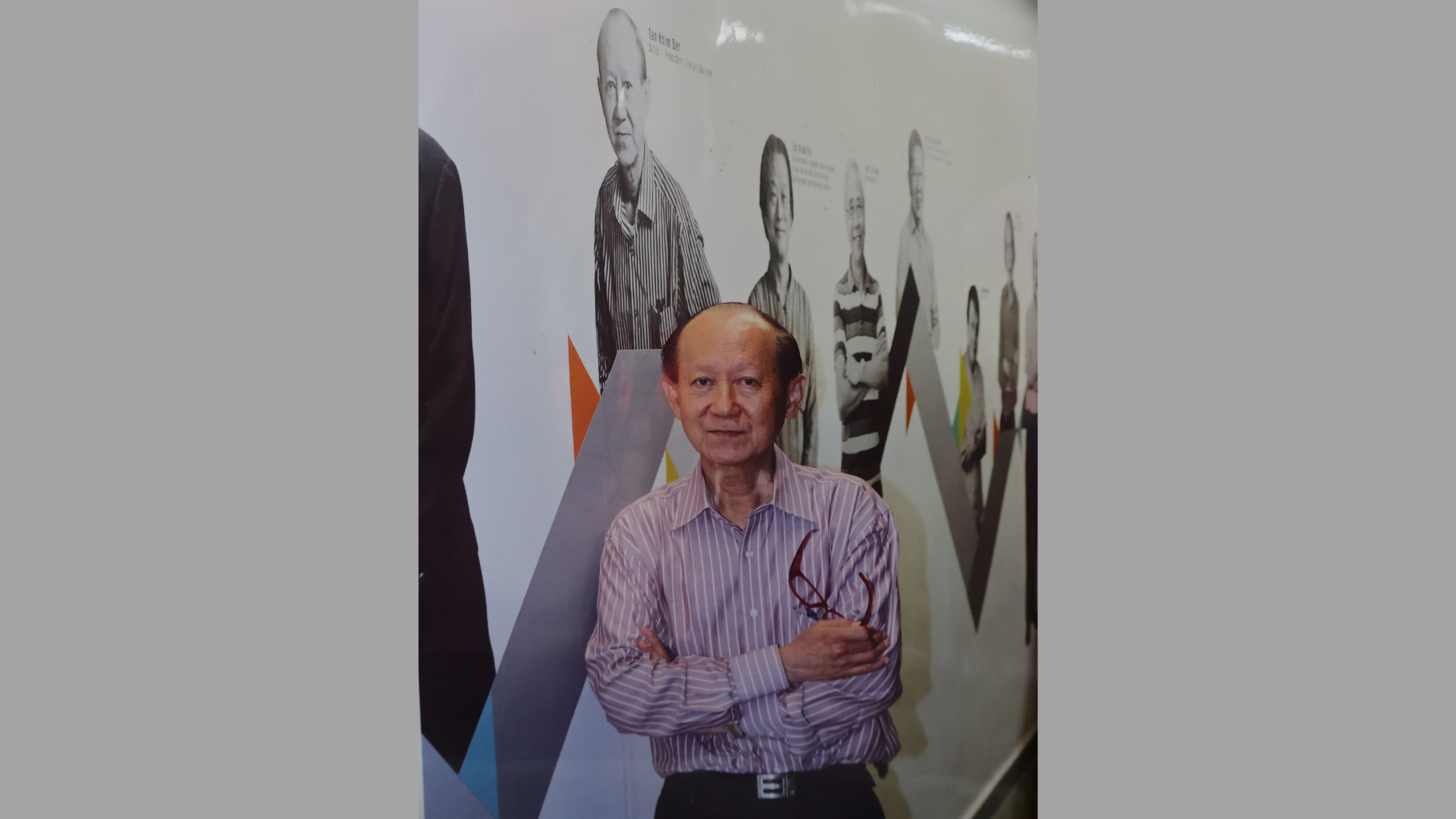

以改革应时代之变 开拓宗乡新格局

从他们的记忆中,我们看到宗乡精神如何在革新中焕发新生,并引领组织走向更宽广的未来。 [全 文]

诗画交融 情韵悠长 ——观新编越剧《西厢记》有感

2025年10月4日,对新加坡越剧界而言是一个值得铭记的日子。观众有幸观摩三江梨园社呈献的越剧《西厢记》,整场演出如一幅工笔长卷,细腻婉转,诗情画意,美不胜收。 [全 文]

厦门公会成立88年以来首部出版物——《闽南文化在新加坡论文集》

《闽南文化在新加坡论文集》的出版,不仅为学术界提供宝贵资料,也为本地社群提供了重新理解文化根源的机会。 [全 文]

新加坡:从华教师资培养到笔耕重镇

2025年8月2日《联合早报》报道,义安理工学院中文系与新加坡国立大学中文系商讨一项合作,让义安中文系三年级的学生能在2025年8月至10月的学期期间,前往国大中文系修读感兴趣的科目。 [全 文]

首次担纲演祝英台,与阿姨朱少芬合演折子戏《梁祝之楼台会》-1.jpeg)

在印度合影(图源:Tan-Chong-Tee-Force-136)-1-scaled.jpg)

参观落地生根,开拓新家园展览,黄鈺清(中)是这项展览的筹划人-scaled.jpg)

.jpg)

-344x441.jpg)