阿都拉开埠初期的文化桥梁

文图·黄兰诗

图1:阿都拉塑像

今年,即2019年我国纪念开埠两百周年时,在新加坡河东岸驳船码头莱佛士塑像周边,新增了四尊塑像。能位列其中无疑是对于开埠贡献巨大者,一代文豪阿都拉 (Abdullah Bin Abdul Kadir, Munshi)(图1)便是其 中之一。本地的一条路亦因其而名命。

书香门第出生的阿都拉

阿都拉1796年出生于马来亚,父祖籍阿拉伯,母为信仰回教的印度族,是混血后代。他生长于书香世家,曾祖父是位宗教和语言教师,祖母在 阿都拉诞生地马六甲的kampong Pali当过校长。可以想象两百年前,身为女性能管理男女学生两百人左右的学校,定是女中豪杰。阿都拉年幼时,祖母给的玩具就与众不同:一支笔、一张石板和一些墨粉。不久,祖母发现孙子在石板上的涂鸦竟然形似文字后,就教孙子认读文字。

阿都拉的父亲经历丰富:做过商人、船长、翻译、抄写员等,精通多种语言、算术和《可兰经》。其家教很有特色,要求阿都拉每天到教堂祷告,不听便打,并且有段时间让他在教堂记下所有进出者名字,若拼写错误,不仅要打耳光和呵斥,还将写错的字挂在儿子颈上使其难堪。获得满意结果后,他又让阿都拉做听写练习,威胁错一处打一鞭子。如此苦心,大概是想培养儿子的拼写能力与专注力。

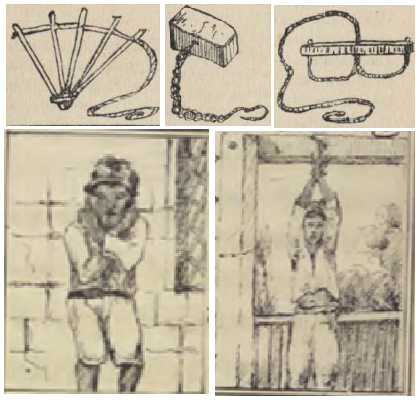

图2:《阿都拉传》描述的体罚情景

当时的学校教育更严厉,对于违纪学生会根据情节处罚。体罚种类五花八门,比如用藤和绳夹手指,用铁链围在腰部背着木头在教室绕行,用椰皮烧出烟或在火上洒胡椒粉,把学生吊在烟上熏等。这些处罚令阿都拉印象深刻,以至于后来撰写自传时特地将体罚道具画录其中(图2)。在此环境下,阿都拉用功读书,进步很快,祖母还让他做同龄者的指导员,教他们阅读与写字。他优秀的阿拉伯语、淡米尔语、马来语也是儿时练就的。

有种说法:英国人成就了阿都拉。曾经有报纸使用的标题就是《为什么说没有英国人就没有阿都拉?》。阿都拉所处的时代,确实是强势的英国人主导,但不封闭,就看你有无能力登上此舞台。就阿都拉而言,虽非马来人,但祖先几代在马来半岛定居,阿都拉则生长在一个多元文化的家庭,这些都孕育出了他对其它文化的宽容心态与接受能力。在教育方面,阿都拉受家风熏陶,从小就出类拔萃。当他有机会接触并融入主流社会时,自然能脱颖而出。因此,说阿都拉自己塑造了“阿都拉”更为贴切。

莱佛士的崇拜者

阿都拉首次见到莱佛士时未满15岁 (1811年左右)。莱佛士聘他为马来手稿抄写员,是其所雇文书和抄写员中最年轻的。莱佛士很器重这个出众的少年,有意带他去爪哇,但遭阿都拉母亲拒绝,因为她不愿让唯一的儿子冒险(虽然生过5子,但其他孩子都夭折)。莱佛士临行前写了份举荐他做马来语老师的信,并且勉励他学英语。再次在新加坡相逢是约9年后,莱佛士聘他担任秘书兼翻译。

长期相处,使得阿都拉非常崇拜和敬重莱佛士。其笔下描绘的莱佛士,谈吐温文尔雅,处事有条不紊,坚守原则,不鄙视马来人,即使面对底层者也平心交流。他对莱佛士的声音也很赞美,描述道:“温柔动听的语调,别说是人心,即使石头听了也会碎裂。”对于莱佛士夫妇,他赞叹:“夫唱妇随最完美,形如月亮太阳配”。当莱佛士最后离开新加坡时,阿都拉犹如失去亲人,痛心地说,即使死后复活,也难觅如此高尚者,并且赋诗纪念,赞其“善解人心真高明,品学俱优受尊敬”。

西方文化的积极译介者

阿都拉是西方文化的积极译介者。伦敦传道会传教士米怜(William Milne),在马六甲创办英华书院后,阿都拉在担任其马来语老师的同时,也参与了书院将英文书籍翻译成马来文的工作,还负 印刷事务。他称得上是马来文印刷和翻译的先驱,新加坡的第一份印刷品—莱佛士的马来语公告(1822年10月)就是阿都拉翻译的,其内容是禁止赌博和种植鸦片。在汤逊(C.H.Thomsen)牧师建议下,他还将英文算术课本译成马来文,名 《算术》,供马来学生使用。这应该是最早印刷 成的马来文算术课本。

他译作众多,包括关于欧洲人的各种知识、欧洲的技术、地球和空气的特性、汽车汽船的发明、煤气的制造、太阳和行星的常识、美国的治水方法、蒸汽的用途等,涉及人文、科技和自然科学等方面。他不仅翻译,甚至根据自己的理解,提供一些方法供马来人学习和仿效。

他本人就是实践者。玻璃制作、印刷、电等西方技术进入本地后,阿都拉作为首批接触者,充满好奇,并且有机会就学习。例如,接触到印刷设备后,他用三四个月时间就掌握了使用技术与性能, 并且在活字不够时,向汤逊学习了刻铸铅字的技术,自己制造,此后又将这些技术传授给他人。

图3:阿都拉等编的马英词典(图片来源:Antara Dua Kota)

他还跟汤逊一起编写了马英《词汇录》,收录了2000多个词,因当时无印刷设备,只能做成手抄本,1820年终于在马六甲印刷成书销售(图3),给学习者带来很大帮助。

他积极译介西方科学知识,当时有些人不理解,觉得他在天马行空或被西方人欺骗。阿都拉认为出现这种情况,罪魁祸首是本地的保守思想。我们不难发现其自传里多次指责一些 人“愚蠢”,并且尖锐批评。这或是阿都拉怒其不争,急于唤醒民智的表现吧。

离经叛道者?

在当时一些人眼中阿都拉是个“叛逆者”。他因工作关系大量接触西方人,甚至还帮助他们翻译基督教圣典。阿都拉举办婚礼时,既有米怜帮助办理,又有15个洋人参加,十分惹眼。与洋人关系如此密切,自然引起一些本地人反感,他们煽动其父与儿子反目,讥讽他是阿都拉牧师,甚至取绰号称他是英国人的Tali Barut—原意是肚兜带子,隐含“走卒”之意。他的朋友们则劝他不要看洋书,以免破坏自己的信仰。但阿都拉不以为然,认为信仰是对宗教的信服,即便看千部 其他宗教的书,若不信它,它奈你何?

其实,他一直是个虔诚的伊斯兰教徒,并非盲目崇拜西方者,碰到一些问题,仍会以自己的宗教信仰来解决。例如,米怜有一次因家中的华族女佣声称孩子中邪,向阿都拉请教妖魔之事。阿都拉回答说,华人和马来人这样做很愚蠢,相信这些妖魔鬼怪是不科学的信念。他介绍说自己小时候听这些故事很害怕,但是长大后阅读各种书籍,能理智对待,明白是无稽之谈,并且告诫人们不要相信鬼怪。有趣的是他最终又认为鬼怪是那些不信真主的人捏造的,这又回到了自己的信仰上。虽然不相信,阿都拉似乎对这类故事知之甚多,米怜还把从他那里听到的鬼故事记下来,发表在Indo-Chinese gleaner杂志上。

在一些文化观念上,阿都拉非常坚持己见。例如,他与汤申(J.T.Thomson)在一起时就会经常争论宗教和哲学问题,有时争得面红耳赤,但事情过后仍和好如初。

从其传记可以看到,对于有些英国人所做的恶事,他毫不留情进行了揭露:“当时留驻在马六甲的英国人为数不多,人们见到英国人犹如见到老虎,因为他们既放荡又凶恶……喝醉酒的水兵,敲破人家的门窗,追逐在街上行走的女人。”对于新加坡第二任驻扎官J.Crawfurd,其评价十分负面:“他脾气有点暴躁,容易动怒,凡遇事情被耽搁,未及时完成都要责骂。他虽很有远见,知识也很丰富,可惜沉迷于物质财富,吝啬又自大……”即使是对受到马六甲和新加坡多数民众欢迎的首任驻扎官W.Farquhar,他也不满意,认为远不及莱佛士,说“十个星星怎能凑成一个月亮?”显然,阿都拉在对待西方人与文化上有自己原则与好恶。

另外,从某种意义上而言,他也将本地文化传播给了西方人。众所周知,阿都拉是很多西方传教士、殖民地官员、商人及其家属的马来文教师,曾经奔波于马六甲和新加坡两地授课。语言属于文化的一部分,在教授语言时无疑会传授相关文化。他以马来文为学生们打开了通往马来世界的大门。

珍贵历史的记录者

阿都拉还是一个保留历史的有心人。其自传提到一块在海角尾端发现的刻满文字的石头,该石因长期受海水冲击文字已模糊,笔者估计此石即“新加坡石”。他说,发现此石后各族人士前往观看,自己与莱佛士、汤申也一道去看了,但无人能解其文,莱佛士认为那是兴都文。当局后来炸毁了此石,阿都拉十分气恼,批评当局的无知。这说明他具有很强的历史意识。

图4:《阿都拉传》爪夷文版

.png)

图5:阿都拉的亲笔文稿(图片来源:J.T.THOMSON,1874.Translations from the HAKAYIT ABDULLA)

他1843年写成的《阿都拉传》,其中手书的爪夷文石板印刷版,估计就是阿都拉亲笔所书。此书有些页面饰有精美花边(图4),犹如艺术品。汤申的译本附有阿都拉的亲笔手稿(图5),其文字结构严谨,字体飘逸,亦令人赏心悦目。该传的文学价值之高自不待言,但更有重要的历史价值。其记载的虽是阿都拉自己的故事,但充分融合了当时的时代大背景,记录了马六甲和新加坡发生的一些真实事件。因为阿都拉身份特殊,涉及到的人和事往往很重要。尽管有学者认为其中一些年份、史实有误,但研究开埠初期新加坡的各种著作,如One hundred years of Singapore、百克利的《新加坡史话》、宋旺相的《新加坡华人百年史》都大量引用了其内容。英国著名史学家D.C.Boulger1899年出版的《史丹福·莱佛士爵士的生活》一书,在介绍莱佛士的个性、处世、初到这里的工作等时,也参考了该传。由此可知,《阿都拉传》是了解开埠初期历史不可替代的珍贵资料。

除了自传外,阿都拉的《新加坡焚城记》《阿都拉游记—吉兰丹之旅》《阿都拉吉达游记》或多或少都有这方面价值。我们今天能够知晓开埠初期一些重要人物与事件的珍贵细节,必须感谢这位亲历者的记录。

-1.jpg)

图6:阿都拉肖像画(图片来源 Antara Dua Kota)

1854年,阿都拉在麦加朝圣时去世。有关其容貌的图像资料,笔者只找到一张肖像画(图6),Harun Lat所绘,藏于马六甲历史馆。不知道画家是根据什么所画。而今年所立的纪念塑像也展现了其立体风采。他的学生汤申对老师的外貌有过描述,将各方面加以比对,或许形象更清晰些。汤申首次见到老师时,老师约50岁。汤申在《远东生活一瞥》中的描述是瘦高个,很有活力,古铜色肌肤,一口不正规的英语,但对一般谈话理解得很好。1874年汤申将阿都拉手稿译成《阿都拉传》英文出版时,在前言描述道:他外貌上是南印度淡米尔人,身材高大,瘦长,身体略向前弯曲,精力充沛,肤色古铜色,椭圆脸型,高鼻子,双眼稍向外眯着。一身马六甲吉灵人或淡米尔人的装束:saluar(长裤)、格子沙龙(短裙)、印花上衣(外套)、方形帽和凉鞋。他拥有阿拉伯人的活力和骄傲,印度教徒的毅力和机敏,只是语言和民 族情感是位马来人。

相信作为画家的汤申在对人物外貌特征的把握与描述上是可靠的。瘦高,古铜色肌肤,椭圆 型,高鼻子,双眼稍向外眯着,一身地道的本地人装束,才是这位开埠初期特殊人物的外貌特征吧。

(作者为晚晴园华文义务导览员)