鲜为人知的日战遗址

文图·李国樑

麦里芝蓄水池是个风景怡人的地方。在美丽的水池边草坡上,有一座日战英雄林谋盛的墓碑。林谋盛是136部队马来亚敌后工作区的区长,负责情报工作,后来被自己人出卖,落入日军手中,受尽折磨而死。和平后林谋盛的遗骸从怡保运回新加坡,1946年1月13日在庄严的军礼中,安葬在蓄水池畔。

麦里芝蓄水池和附近的武吉知马山区还有三个与日战有关的遗址:昭南神社、千代田山纪念碑和忠灵塔。

1941年12月8日,日本发动太平洋战争,负责攻占新加坡的第25军由近卫师、第5师和第18师组成。日本第25军司令官“马来亚之虎”山下奉文看准英军防务上的弱点:早在1920年代便开始部署的“新加坡防守战略”实际上是有名无实;加上当时英国必须把注意力放在燃眉之急的欧洲战场,结果日军只动用三个师和七十天的时间就占领了新马。日本在短短的五个月内占领了整个东南亚。如果将朝鲜和正在抗战的中国计算在内,日本共占领了700万平方公里,约五亿人口的土地,“大东亚共荣圈”基本上已经落实。

1942年2月15日,日本在这个黑色的农历年初一占领新加坡后,新加坡易名昭南岛,过后又将新加坡定为昭南特别市,作为东南亚管治中心。日军除了在岛上建立了仿照靖国神社供奉战死军人的昭南神社之外,三个师都有各自的纪念碑来表扬他们的战绩。

麦里芝蓄水池旁的林谋盛墓碑

昭南神社

二战前日本人已经在汤申路建了一座照南神社(Shonan Shrine),俗称“大神宫”,供奉伊势神宫的天照大神,战争时被战火烧毁。照南神社落成日期未明,但从档案局的一帧旧相片,我们知道1939年元旦,日本公司曾经组团参拜。《海峡时报》(1940年11月10日)也曾经刊载了日本侨民在汤申路的照南神社庆祝日本建国2600周年纪念这则新闻。在日本,军国政府利用虚构的“神武纪元2600周年”设立神祗院,支配神道教,还在教义中增添了“圣战”和“八一宇”等内容,作为军人对外扩张的精神力量。

日军占领新加坡后,负责检证并屠杀华人的林忠彦少佐授命重建神社来供奉战亡军人。他看中了麦里芝蓄水池西部,靠近现在的岛屿俱乐部的小山丘,认为这里的地形和日本三重县的伊势神宫非常相似,而且山明水秀,有过之而无不及。于是,他发动联军战俘建成昭南神社(Shonan Jinja),除了有三座“鸟居”(牌坊),一座“神桥”(拱桥),还有石坂沙路。

当时,山下奉文为昭南神社和忠灵塔奠基。《昭南时报》易名后的《海峡时报》报道说:建立神社和忠灵塔是为了纪念在马来亚和苏门答腊战场上勇敢作战,为天皇牺牲的日本军人,同时团结日本军和南亚各族群,向大日本帝国效忠。

昭南神社在日本占领新加坡一周年纪念日开幕,住持也来自伊势神宫。伊势神宫是日本全国19万座神社的最高组织。随着军国主义的扩张,日本国家神道被推崇到极致,称天照大神普照全世界,鼓吹建立以日本天皇为中心,以神道为统治思想的大东亚新秩序。二战期间,以伊势神宫为首的各地神社也被视为体现“建国大义”,参拜神社则是国民的道德义务。以此推断,昭南神社也可能仿照日本国内的模式,成为当年27座南洋神社的中心。开幕当天,本地各族群都被“邀请”到昭南神社观礼。日本解释说这是对天皇的效忠,跟神道教无关,因此并没有跟各个社群的宗教信仰相抵触。

日本投降后,日军担心接管新加坡的英军会亵渎神明,于是自行放火将神社烧毁。走入麦里芝的丛林中,还可以看到上山的石阶和入庙前洗手的石槽。

进入昭南神社前的洗手槽(刘若琳提供)

在“千代田山”上眺望

千代田山

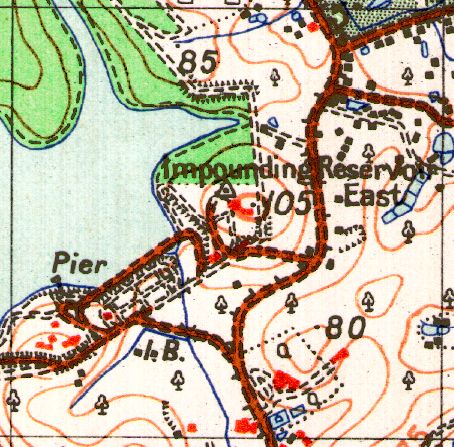

千代田山(Chiyoda Hill)是麦里芝蓄水池东部的小山丘(Westlake Avenue附近),海拔105英尺,在英军的地图标记为105(Hill 105)。105山丘曾叫蓄水池山(Reservoir Hill),山上有一座为近卫师所设的千代田山纪念碑,与昭南神社各据水池的东西两端,遥遥呼应。《昭南日报》(1942年8月16日)报道此纪念碑是为了纪念“攻略新加坡时⋯⋯(近卫师)将兵的勇战力斗之光辉精神⋯⋯(在)攻略新加坡半周年纪念日(1942年8月15日)⋯⋯举行庄严之纪念碑之揭幕礼。”

千代田是东京23个特区之一,是日本的政治、经济与权力中心,涵盖的范围包括天皇的皇宫、日本国会、最高法院、靖国神社与中央行政单位等。近卫师是古代保卫皇族的禁卫军,所以表扬他们战功的纪念碑称为“千代田山纪念碑”。

今天的105山丘还残留三级台阶和一小段失修的柏油路。它们是否跟纪念碑有关,或者只是蓄水池工程师的住宅遗迹就有待发掘了。

忠灵塔遗址

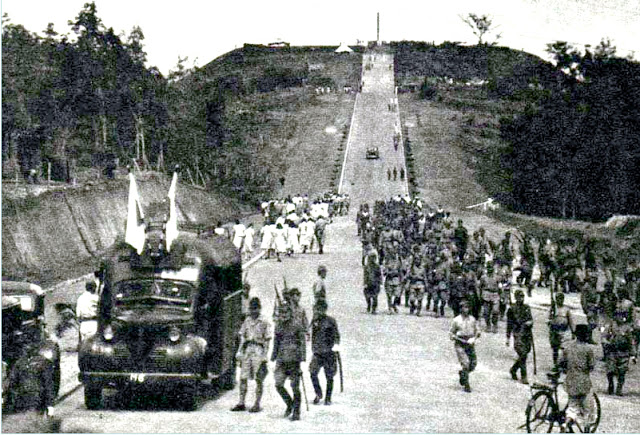

上忠灵塔之路(James Tann提供)Chureito shrine at Bukit Batok Hill 1942.

忠灵塔

林忠彦也看中了跟武吉知马山隔了一条马路的武吉巴督天然公园(Bukit Batok Nature Reserve),在山上建立昭南忠灵塔,安置阵亡日军的骨灰。今天的武吉巴督天然公园山上忠灵塔遗址有个新传媒的发射台,为家家户户提供大众娱乐。但当年这一带的山区曾经发生过新加坡沦陷前最激烈的保卫战。1942年2月11日晚上,日军第五师沿着蔡厝港路南下时,遭遇到印度军团、英军和星华义勇军的顽抗,弹药用尽后,双方进入白刃战。最终日军占领了武吉知马,但有3500名日军伤亡,这是在侵占新加坡的战役中死伤最重的一次。

这个地方靠近福特汽车工厂(Ford Factory),英军总司令白思华和八万联军就是在这里向由山下奉文率领,已经筋疲力尽、几乎弹尽粮绝的三万日军签下无条件投降书。当时白思华的军队已经无心战斗下去,以避免在新加坡市区进入巷战,造成可怕的大量平民伤亡的局面为由,获得英国的同意升起白旗。山下奉文也有类似的隐忧,保卫战拖得太久,便会无可避免地卷入长期巷战的困局,他的补给线将会无法负荷。结果山下奉文在作战最后关头的心理战上明显占了上风。

日军动用了被关在Sime Road扣留营的500名澳军俘虏,每天步行到武吉巴督,建造13米高的忠灵塔、上山的道路和台阶。忠灵塔后面有一个三米高的十字架,纪念战亡的联军。分析家认为,这个举动是日本怀柔策略的一部分,一些精通日本文化的人士则认为,日本出于对武士道精神的追崇,尊敬那些选择死亡来维护尊严的战士,所以同意立碑。他们看不起的是那些苟且偷生,宁愿做阶下囚的战俘。

日军选定在1942年12月8日,也就是发动太平洋战争一周年当晚举行庄严的“入土”仪式,将战死沙场上的军人的骨灰瓮埋在忠灵塔下。

昭南岛岁月的三个日本新年,各个日本机构都组队到昭南神社拜祭,然后再登山到忠灵塔悼念亡灵。本地学生、宗教团体、英军俘虏等也奉命派代表观礼。神道始于对自然与祖先的追崇,可是在军国主义者的手中,已经变质成为宣传圣战的工具。当时林忠彦甚至感慨地对记者说:“神威已经伸延至迢迢南溟之空。”

昭南手册

日本人出版的昭南手册记载了日军对忠灵塔的重视,打算以忠灵塔为中心,将周围1.5公里的地段开辟为灵域;永久计划是建造一座高达二十多层楼高(55米)的钢骨水泥大塔,在灵域内设运动场、修养场、音乐堂等,并修建部分地段,让五六万人同时参拜。当大忠灵塔落成后,柔佛、马六甲海峡都望得见,“作为大东亚之镇护,永为万世所景仰”。从整个格局看来,军国主义下的日本绝对有永久殖民的野心。

昭南手册提到三个立碑的地点:千代田山(在蓄水池之东侧高点)、鲤城山(1942年2月11日夺得的跑马场西300尺高地)、筑紫山(离火车站西约2.7公里的312尺高地)。回顾当年日军强渡柔佛海峡,登陆新加坡后,兵分三路,围剿新加坡市区:近卫师沿着义顺汤申进军;第五师从武吉知马南下;第十八师从裕廊经巴西班让挺进。对证之下,千代田山相当肯定是麦里芝蓄水池东部的105山头;鲤城山应该是武吉巴督天然公园,也就是忠灵塔所在地;至于筑紫山,很可能就是跟马来兵团奋战有关的鸦片山。

鸦片山地处巴西班让山脉,地势陡峭,利于防守却不利于进攻,导致日军第18师损兵折将,元气大伤。被困在鸦片山的马来军人的军火供应也有限,在日军最后一轮的袭击下,双方发射完最后一颗子弹后进行肉搏战,结果很多士兵都死在鸦片山战场上。当时愤怒的日军把马来军人的尸骸抛掷到诺曼顿园附近的炼油池来发泄,他们甚至冲进亚历山大医院,肆意杀戮,超过两百人在亚历山大医院手术室与病房内外无辜罹难。更具讽刺性的是:根据澳洲第八师战争日记,联军总部拒绝让亚历山大医院升上红十字旗帜,这是因为“在非常靠近主要石油和汽油设施的地方有一间以红十字为标志的医院,是对敌人不公平的” 。

经过2月13日与14日两天的鸦片山之战,英军大势已去,已经完全丧失斗智斗力的勇气。白思华在追忆这一场战事时特别提到马来军团的纪律与团结精神,或许言外之意是在指责联军中不负责任,没有尽军人责任的一群逃兵,使日不落帝国蒙受了奇耻大辱。

今天回顾这场48小时的巴西班让战役,这只部队只能防卫山头,应付小小的战事,而不可能抵抗主力部队的进攻。这场最后的战事并不能改变新加坡沦陷的命运,它最多只是拖延英军投降的时间。整体而言,新加坡只是个有防御设施的英军基地,但不是一个有全面防卫体系的要塞,这是白思华无法改变的事实。

1945年9月9日,回巢的英军企图销毁大英帝国惨败那极不光彩的一页,将深具侮辱性的忠灵塔炸毁。可是他们万万没有想到日军早在宣布投降那一刻已经悄悄地将军人的骨灰安置在日本人墓地公园里。至于其余两个设于鲤城山与筑紫山的纪念碑,虽然没有记载,显然也同样被英军销毁了。

105山头

通往昭南神社的桥墩

岌巴港的杰维克行动(Operation Jaywick)和里茅行动(Operation Rimau)

我们在国家档案馆发现一帧1950年的旧照片,原来岌巴港(Keppel Wharf)东部码头也曾经树立过类似的纪念碑,这座1943年设立的纪念碑旁还有一棵象征日本的樱桃树,它可能是最后一批被销毁的纪念碑。我们相信此纪念碑跟联军的反击──杰维克行动有关。

1943年9月26日,14名澳洲和英国突击队员乔装成渔夫,从澳洲西部埃克思茅斯港(Exmouth Harbour)航行4000公里,抵达新加坡南部岸外。在夜色掩护下,他们乘坐独木舟来到岌巴港,炸毁了七艘停靠的日本商船,完成任务后乘渔船回到澳洲。虽然这是军事上的胜利,却导致日本宪兵对多名樟宜监狱内的囚犯和平民进行逼供。日本宪兵严刑拷问57名俘虏,结果15人被折磨致死。新加坡的抗日女英雄杨素梅和她的新婚丈夫也因为被怀疑提供收音机零件而被长期关押拷问。后来杨素梅被宪兵释放,不过却有许多无辜的平民命丧宪兵总部。

隔年10月,澳洲特种部队如法炮制,执行代号里茅的突击行动,但这次日军有所防范,17名突击队员牺牲。

位于岌巴港的纪念碑旁还有棵樱桃树

不能忘却的纪念

文物局列出20个二战遗址。有一个值得一提,但并没有列出来的地方就是:勿洛南路淡马锡初级学院附近,工人洗沙时意外发现的五个被称为“死亡谷”(Valley of Death)的集体屠杀现场。估计约两千人死在该处。继发现了第一个屠杀现场之后,樟宜、南洋女中背后山坳等十多个地方陆续发现散落在山野的遗骸。过后,中华总商会成立了日本占领时期死难人民遗骸善后委员会,负责调查、发掘和善后等事宜,并通过民间的协助,在全国各地进行挖掘工作。到了1966年,在35个地点挖出的遗骸装满了428个骨灰坛。

当年日军占领新加坡三天后命令华族男子集中检证,过后一车车地载到榜鹅海边、樟宜海边和绝后岛(圣淘沙)屠杀。随着全岛各处发现更多的屠杀现场以及可能遗漏的地点,肃清行动的死难者肯定比当年的官方数字要多出许多。而出土的遗物除了一般男人的随身物品外,还包括妇女的耳环、小孩的脚环、医生的听筒、结婚戒指等,印证了妇女、小孩与无辜市民也可能惨遭杀害的传闻。

美芝路高耸的日本占领时期死难人民纪念碑下面的基台是埋葬遗骨的地方。纪念碑通过民间与政府一对一的方式筹钱建造,1967年2月15日,也就是新加坡沦陷25年后举行揭幕典礼。除了永远纪念战争时期不幸罹难的新加坡人之外,四根61公尺高的白色大柱子象征忠、勇、仁、义四大美德,也象征新加坡四大种族为国奉献,凝聚团结的共识。

今天,我们必须以正面的心态来面对这些在本地的二战遗址。只有正确地认识历史、了解历史,我们才能避免重蹈覆辙;只有正视历史、牢记历史,我们才能感受到和平的宝贵,才能更加珍惜今天的自由。

在35个地点挖出的遗骸装满了428个骨灰坛(照片来源:《居安思危》)

(作者为国家博物馆义务中文导览组特邀执委)