岁月如歌

——回顾六十年音乐之旅

文图 · 郭振羽

去年(2024)我和老伴罗伊菲度过了84岁生日,共度结婚60周年(钻石婚),算是双庆。回顾我们60年的共同生活,两人都喜爱古典音乐,但是完全非专业;没有学过钢琴、小提琴 ;靠着台湾当时电台古典音乐欣赏,家里一个破唱机和几张33转翻版唱片。还有就是大学里的“音乐欣赏会”,可说是随性、随意、随缘。

说是随意,伊菲多年来,出版了三部短篇小说集、九部散文集、还有一部剧本。第一部散文集是《岁月如歌》(1993),早已点出这几十年的如歌岁月。她的生活中本就离不开音乐,无怪她的几本散文集题目都和音乐有关:《穹苍外的歌声》(2003),《聆听·回望》(2018),《行云踏歌三十载》(2023),《踏歌人间斜阳好》(2024),还有《歌中情》中英双语剧本(2024)。

回想起来,这都是后话。

早在1958年大学一年级圣诞节前的弥赛亚大合唱,在台北国际学社,两人同席,算是不是约会的约会,是和韩德尔的约会,也算是第一次体会到大合唱的震撼。

1964年我们在夏威夷大学读硕士,在开学前夕结婚。在婚礼中,请一位不专业的同学唱《我必珍惜你》(Because)伴我们步进教堂,开始60年的婚姻道。

1965年到纽约哥伦比亚大学进修,度过一个难忘的冬天:第一次看到雪,经历纽约大停电、公共交通大罢工。最难忘是到百老汇纽约旧大都会歌剧院看1967年拆迁前最后一季的演出。拿了学生票高坐五楼,俯瞰剧场像火柴盒,看了平生第一场歌剧,只是看了哪出歌剧已经不记得了。

1974年有幸在明尼苏达州双子城(Twin Cities)欣赏到83岁高龄的鲁宾斯坦演奏贝多芬的皇帝协奏曲,体会到真正“大师”的现场演奏,至为震撼。

1973年来到新加坡之后,由于出国公务开会多,有更多的旅游经历。除了借机游山玩水,畅游名胜古迹之外,追寻音乐的故事和音乐家的足迹也常常是我们的旅游指南。

1981年借着参访西德各大学机会,顺便带了稚龄儿女首游北欧。到了挪威奥斯陆,特别坐高原火车到西边的海港伯根(Bergen)(当年青藏铁路未建,是世界海拔最高铁路),沿线欣赏峡湾山光水色。远游伯根,只为参访音乐家格雷格(E.Greig)的故乡故居。他的培尔金特组曲(易卜生诗剧),特别是那首《索尔维格之歌》,是我们从大学时代就喜爱的。还记得我大一暑假第一次到伊菲罗东家里做客,送了一张唱片就是格雷格的培尔金特组曲。当时我们两人还有一番对爱情的圆满和残缺(一个负心的浪子和一个痴情女的故事)的讨论。

1998年到苏格兰开会。会后到了爱丁堡,参加当地的旅行团一游罗莽湖。听导游说,每年都有大批来自亚洲的游客,上了船都同唱《罗莽湖畔》。原来这不只是早年港台中学音乐课本的教材,日本韩国中学生也都学过这首苏格兰民歌。

几年来前后到过多个欧洲城市。到了赫尔辛基自然要去参访西贝柳斯(J. Siberius,1865-1957)纪念公园和有名的塑像。他的《芬兰颂》为19世纪沙俄暴力统治的芬兰呈现民族抗暴的声音,激励反俄精神,终被查禁。现在被公认为芬兰第二国歌,也是19世纪民族音乐的先行者。

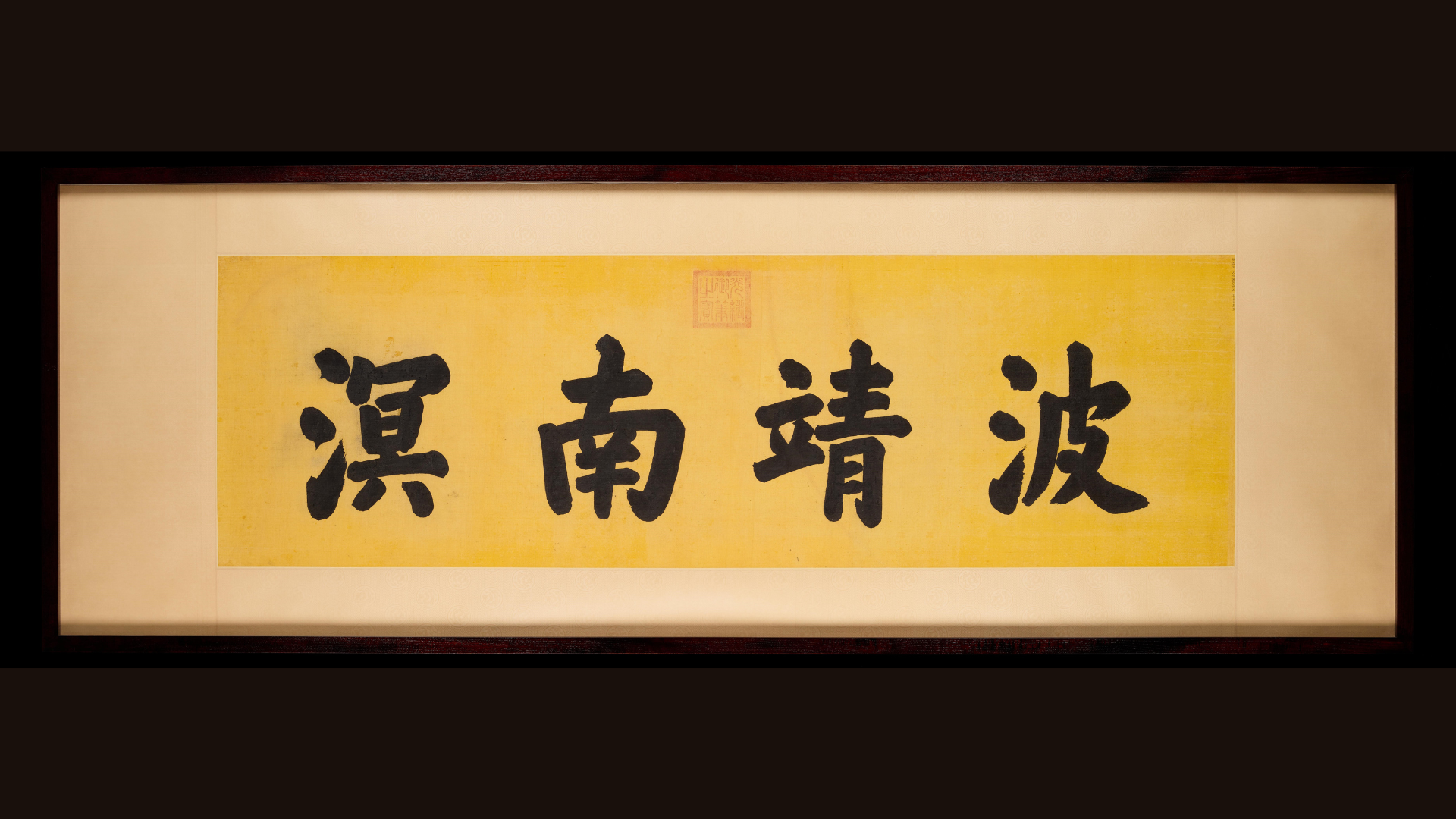

布拉格查尔斯桥下Smetana博物馆雕像

到布拉格也三访查尔斯桥,参观了桥下《我的祖国》作曲家斯梅塔那(B. Smetana,1824-1884)纪念馆。他的《我的祖国》组曲中的“The Moldau(莫尔岛河)”就在桥下潺潺流过,让我们联想到中国抗战期间唱遍大江南北的《黄河大合唱》和《我的祖国》,都是激励人心的爱国之作。

到查尔斯桥,也不能免俗到桥上抚摸那位殉教主教圣约翰铜像发亮的脚跟。据说这会保佑我们再游查尔斯桥。(很幸运地,我们后来也有幸三访布拉格。)

到了华沙当然要去参拜市郊外的肖邦纪念公园(出生地和纪念馆),听听他的故事。

2018年,在肖邦故居彫像前留影

两度乘邮轮荡漾莱茵河,每次到了海德堡那个河段,都记得走上甲板,听那段“罗雷莱之歌”,遥看岸边石崖,想像那妖女歌声勾魂,让多少水手葬身河底。

到了莫扎特故乡萨尔茨堡和音乐之都维也纳当然正不在话下。那年是莫扎特250岁冥诞,满街都在卖莫扎特纪念品,严重消费莫扎特。

在维也纳临时买了黄牛票到金色大厅看歌剧《茶花女》,没想到所谓包厢是坐到顶楼后座第三排,大半时间要站着看才看得到舞台。又参加维也纳森林一日游,期望重温《翠堤春晓》马车滴答穿过维也纳森林的浪漫情怀,结果既没有森林,也没有马车,大失所望。

上面谈了这许多,分享我有幸和伊菲多年音乐之旅的故事。更精彩的应该是她这几十年来创办合唱团、音乐团体以及她和她的伙伴这么多年来共同努力的音乐之旅。我见证了她这位业余的爱乐者开始学习声乐,从一个不肯出声不能出声的爱乐者,在老师的循循善诱之下终于克服障碍,抓到窍门,竟然可以“乘着歌声的翅膀”,2000年登上维多利亚音乐厅独唱。这其中老师的心血,伊菲的努力,我可以做见证。

至于她30多年来参与推动合唱团和音乐活动的热诚和付出,对伊菲而言不是负责,更不是牺牲,而是极大的充实和满足。我很惭愧不是合唱团团员,上不了台,只能当个挂名的顾问,帮忙打杂开车接送,以及提皮包拿礼服,不过常常可以来白吃白喝,免费看演出。合唱团出国演出我也借机会跟团,到过台北、上海、杭州、旧金山,见证合唱团演出。最精彩的是2006年远赴布拉格参加国际合唱比赛,荣获银牌奖。2010年飞土耳其伊斯坦布尔,在十四世纪的阿美尼亚老教堂演出。

这60年的音乐之旅还要继续下去。伊菲早就定调了:岁月原就是如歌的。

2024年《再现·歌中情》歌剧演出

(作者为本地资深学者)