在电影中找到共鸣

新移民的光影告白

文│罗一峰 图│iStock、受访者提供

一部电影,一次人生的重启。对一些人来说,看电影是逃避;对另一些人来说,却是一次与自己和解的过程。这一次,走访了一众在新加坡落脚的新移民,聊聊影响自己最深的一部电影,结果发现,电影只是引子,真正动人的,是他们透过银幕走进自身生活的那段回望与前行。

在异国生活从来不易,从离乡背井追逐理想,到寻找安身的归属之间的反复挣扎,使到他们在电影中看到的,往往不仅是故事,更是一个自己走过,或正在走,或迟早要面对的路口。

有人在《菊次郎之夏》里,看见年少的自己与不善言爱的父亲,多年来的怨怼、裂痕与修补,在这部电影中慢慢浮现;有人在《瞬息全宇宙》里,重新审视自己从北方小城移居新加坡的选择,无数次“如果当初”的提问,最终化为“在这里扎根”的答案;也有人,看着《破地狱》里的角色挣脱命运的束缚,才惊觉自己为别人活了太久,决定为自己踏出第一步,补上青春未竟的梦。

这些故事,不仅关于电影,更关于我们如何看待自己、如何选择人生的路径。或许,我们每一个人,都在演着一部没有剧本的人生电影,时而跌宕,时而沉静,而那些曾打动我们的影像——无论是充满奇想的多重宇宙,还是一段沉默无语的亲情旅程——都在提醒我们:人生,属于自己,无需复制任何人。

透过访谈,我们看见了勇气,也看见了柔软;看见了告别,也看见了新的开始。在电影之外,他们上演的是最动人的真实剧场。

陈春梅

生活中不要忽略自己

看完电影《破地狱》,陈春梅(新公民,原籍深圳)久久无法平静。电影角色在苦难中寻找自我、重新定义人生价值的情节深深触动了她。于是她开始思考,过去几十年的人生,是否也在不知不觉中忽略了自己,习惯性地把所有时间都留给了别人,却从未真正为自己活过?这份感悟让她为自己人生的下半场定下目标——独自旅行与戴方帽。

寻觅属于自己的时间

春梅很年轻就结婚生子,生活稳定,却也局限。

婚后所有假期几乎都用来回家探亲。“婚前,我没有离开过自己的出生地,第一次出国就是新加坡。婚后,最远的旅程,是带孩子回乡探望父母,我其实很少真正为自己出行过”。

近年来,她开始思考人生的功课,生活不只是柴米油盐,更是一种自我探索与滋养。于是,春梅给自己设下一个目标——每年安排一次只属于自己的旅程,不带孩子,不带丈夫,用一两个星期独处。

她说,这不是自私,而是学会好好爱自己,珍惜时间,减少遗憾。

追逐青春的未竟之梦

婚前,春梅是一名护士;婚后,以创业为主,没有真正踏入过职场体系。

“我念大学时认识我丈夫,很早就结婚,孩子出生那年,我24岁。因为坐月子我没能参加自己的毕业典礼,那顶象征圆满的方帽,成了我心里多年的遗憾”。

如今孩子逐渐长大,未来几年将考大学。春梅常常幻想,“如果我幸运地考上商学硕士课程,我们能不能成为校友,甚至一起戴上方帽、一起毕业?我想修补那个缺失的环节,不仅是学历的圆满,更是一次自我证明”。

过去的春梅,习惯把自己放在最后。但现在,她想为自己写一份新的履历:不只是妈妈、妻子、创业者,也是一个不断前行、不断成长的自己。

Movie comment:

《破地狱》电影讲述“南无佬”与年轻人道生之间亦师亦友的故事,在一次次冲突与启发中引导观众反思:“活人也是要破地狱!”学会珍惜当下,活在当下。

Quote:

不是自私,而是学会好好爱自己。

张洪飞

在分岔路上的判断

“他不是坏,只是判断错了,一直走在错的路上,硬撑着活下去”。

这是张洪飞(新公民,原籍浙江)在谈到《哪吒之魔童闹海》时,对申公豹这一角色所下的评语。片中的申公豹苦练法术,渴望被师门认同,为豹妖一族争口气,却始终得不到公平的机会,结果道路越走越偏。

洪飞说,他在申公豹身上,看见了太多现实中的人——努力、坚持、拼尽全力,却卡在一个人生节点上,不知道自己真正要的是什么。“他让我意识到,人应该有自己的判断力。不是盲目坚持,只有判断对了,才能走得远”。

没有判断力的坚持是白忙

洪飞是一名理财顾问,自称“见过不下5000人,而且是一对一喝咖啡的那种”。在与无数客户深入交流的过程中,他发现,“很多人其实都像申公豹,不是没有方向,而是方向错了还一路走到底。扪心自问,这种坚持值得吗?”

洪飞在去年正式成为新加坡公民。回顾移民之路,他颇有感触,“说到移民,并不是换一个地方生活这么简单,而是要重新建构整个人生系统”。在这个新家园,他没有从小到大的朋友,没有亲人,甚至原来的学历、职场经验在这里都未必有用,就连孩子的教育体系也完全陌生。他说,“面对文化落差和身份迷失,我不时需要重新找定位”。

在不断转型的过程中,洪飞从原来的中国公安过渡到本地保险代理人,转型到独立理财顾问,再到整合资源收购公司,“每一次转型,都需要精准的判断力,确保自己不往错的路走”。

从混沌中走出未来

洪飞表示,他知道人生不需要什么,但不知道需要什么,所以他从摒除法则中理出自己的方向,得出一套理论。

“我想建立一套系统,就像《富爸爸》那样,把判断力变成可以复制的体系,将自己的方法论系统化”。他坚信,一个人如果能建立清晰的判断力,就能在面对人生抉择时不再迷茫。

在他看来,很多人跟申公豹一样,不是懒惰,不是不够拼,而是不曾搞清楚自己到底要什么。他希望建立一套帮助他人构建判断力的理论体系,协助更多人从混沌中理清方向,顺利转型。

Movie Comment:

《哪吒之魔童闹海》

电影讲述哪吒在命运设定为“魔丸转世”的重压下,如何挣脱天命、逆天改命的故事。影片以热血童话的形式,探讨“我命由我不由天”的主题,也描绘了众多配角的心路历程。其中,可以从哪吒的对手申公豹身上,看到悲剧的轨迹——他苦练法术,渴望被师门认同,为豹妖一族争一口气,却始终得不到公平的机会,最终一步步走向“反派”。

Quote:

方向错了还一路走到底,这种坚持值得吗?

胡昌明

不断来回拉扯的抉择

“如果当初我没有选择离开,我会不会活在一个截然不同的世界?”在观赏电影《瞬息全宇宙》的那个晚上,胡昌明(永久居民,原籍河北)在心里反复自问。

他从中国北方小城出发,到新加坡读书、创业并最终决定留下,当中有过无数次的“如果”和“挣扎”,每一个决定,不是瞬间拍板,而是在现实和理想之间来回拉扯,走得缓慢又真实。

初来乍到生活像修行

念大学时的昌明,吃不惯,也玩得不痛快。

“我是北方人,却来到亚洲最南方生活,口味还真难调适。另外,年轻人总是爱玩,像中国流行的密室逃脱、桌游、剧本杀不是没有,而是因为规模小,体验总是差了点”。

毕业后,他选择留下,却遇上中国最蓬勃发展的10年,他再次怀疑自己的选择。

“不少国内的同学毕业后回到三四线城市,房子、车子甚至对象,父母早早安排妥当,公务员或银行职员的工作虽谈不上风光,但稳定、体面、生活安稳无压力。反过来,我在这里跟朋友一起做电商项目,拼了一年,结果钱没赚到,时间倒是烧了。我不断地问自己,选对了吗?”

这个阶段的他,感觉好像从一个充满选择的宇宙,被丢进了一个选择极少的世界。

人生的一半在狮城

明年,是昌明移居狮城的第18个年头,他说人生的一半时间都在新加坡度过。

刚来时,那种“修行感”逐渐被一种新的生活节奏取代。不快不慢的步调、安全稳定的社会氛围,让他慢慢学会欣赏生活中的细微美好。饮食上,有来自世界各地的多元美食;休闲时,也能随时飞往周边国家,享受轻松假期。他找到自己的节奏,也找到自己的位置。

成为财务顾问后,事业渐渐步上轨道,生活也不再只是为了生存而打拼,而是开始有了方向、有了规划。

从初到新加坡的修行感,到毕业后的自我怀疑,再到最终融入本地生活,每个阶段,都是一个他自己构建的“平行

宇宙”。那些看似微小的选择,逐渐组成了一个完整而真实的人生。

Movie comment:

《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

女主角穿梭于无数平行宇宙,看见自己每一个人生选择通向的不同命运,或是成了功夫明星,或是成了洗衣店老板。天马行空的情节,却戳中许多人的心中所想:面对这么多条路,我该如何作出选择?

Quote:

如果当初没有选择离开,我会不会活在一个截然不同的世界?

孙娜

混乱中找到自己定位

孙娜(永久居民,原籍北京)是培训中心总监,主要教授为人父母者有效沟通,解决冲突与建立关系。提到电影《瞬息全宇宙》,立即引起她的强烈共鸣。“那个女主角就像我,也像我在工作坊中遇到的很多中年人那样,焦虑、疲惫,被生活中的多种角色和选择撕扯,却还要坚持生活”。

孙娜说,这部荒诞又真实的电影,不只是对她的启发,也成为她与个案探讨生命议题的重要素材。

哪条路才是对的?

孙娜认为,电影中的“多重宇宙”不仅是科幻设定,更像是一种深层的心理隐喻——我们今天的生活状态,是过去所有选择、妥协与坚持所积累的结果。

“你现在所处的位置,并非偶然,而是你一步步走出来的”。她表示,很多人容易陷入“如果当初如何如何就好了”的懊悔中,但这部电影提醒她:真正重要的,从来不是选择本身,而是你选择背后的动机,以及你选择之后的态度。

“所谓好的选择,未必是最理性的,而是那个让你最心动、愿意投入、愿意承担、真正在乎的”。她指出,生活中的很多困境,并不是非此即彼的两难,而是选择之后,你能否带着承担与感悟走下去。关键往往不在于选了什么,而在于选之后你如何面对。手上的牌不一定完美,但我们仍可以尽力打出精彩一局,活出最好的自己。

开始质问自己的存在

电影中,女主角的女儿在看见了宇宙的各种可能性后,陷入“万物皆无意义”的虚无状态。这种心理,孙娜在工作坊中并不陌生。“很多人在不顺利的时候,会开始质疑一切,我经历这些到底为什么?”她指出,这是人在低谷时对生活掌控感缺失的心理体现。

“当你全心全意去爱、去投入生活的时候,你根本没空去问‘意义何在’”。孙娜认为,电影最终给出了答案:不是世界本身有意义,而是我们与他人的关系,我们与他人的互动,还有我们对他人的付出,赋予了生活意义。

她总结道,“我们的人生没有标准答案,只要你能够去爱、去连接、去选择面对,那么即使现实像宇宙一样混乱,你也会找到自己的位置”。

对孙娜来说,《瞬息全宇宙》不仅是一场观影体验,更是一面照见现代人内心挣扎与力量的镜子。

Quote:

好的选择,未必是最理性的,而是那个让你最心动的。

孙宁芳

教育不是自由放养

私校戏剧讲师、导演与戏剧疗愈师孙宁芳(持就业准证,原籍山东)移居狮城多年,闲暇时也自组学生剧团,为热爱艺术的新移民提供专业训练。她曾推出改编自外国剧本的悬疑剧,而影响她最深的一部电影是陈凯歌的《霸王别姬》。

“这部电影不仅展示了独特的艺术美感,更激发了我对教育与艺术的深刻思考。它让我意识到,教育不只是传授知识,更是塑造人格、培养独立思考的能力”。

自由创作与基础训练的平衡

《霸王别姬》的主角,在严苛训练中成长,展现出动人心弦的艺术。宁芳深深认同,“你没有教好基础,学生如何发挥想象力?师父先把孩子的基本功给打扎实了,他才能自我发挥”。教育不是自由放任,艺术也不纯然天马行空。

她强调,不是要压抑孩子的创意,而是在训练与自由之间寻找平衡。“我常跟学生说‘尽量自由发挥’,但前提是要有基本的演绎能力”。

在她的教学生涯中,不时会听到一些“提醒”,言外之意是不要对学生太过严苛,这让她纳闷,“教育并非自由放养,要松到什么程度啊?”

“有时候九点上课,一个学生也没来,得拖到九点半才开始。难道学艺术的,都是这样的态度?这样的松散让我担忧学生是否能真正成长”。

孙宁芳认为,《霸王别姬》跨越时空,具现实意义。“它让我反思教育的本质,也让我理解,学生需要被尊重,但不能没规矩。生活没有规矩,不成方圆”。

家长态度决定孩子走多远

宁芳也观察到家长对教育的态度参差不齐。“有些家长知道学表演就得下功夫,但也有些人只是为了混张文凭。孩子的青春很短,我们应倾囊相授,给他们进入演艺事业的敲门砖”。

她也直言教学中的两难,“对于想学的,我自然想多教,但其他学生会说我不公平;如果统一教学,又会拖慢那些真正想学的孩子”。对于这种课堂上经常出现的张力,她也只能在坚持原则与照顾整体之间反复权衡。

在她看来,教育是长期的耕耘,需要师生与家长三方共同努力。“我希望学生能在自由中找到自我,但那份自由,必须建立在扎实的基础上”。

Movie comment:

《霸王别姬》

影片刻画了伶人程蝶衣一生对京剧艺术的痴迷与坚守,他将个人命运与国粹传统紧紧相系,在时代的洪流中显得既执拗又悲壮。通过他的身世与艺术生涯的交织,展现出文化与历史在社会的剧烈变迁。

Quote:

生活没有规矩,不成方圆。

吕霖轩

在电影中慢慢认识父亲

电台主持人吕霖轩(永久居民,原籍山東)觉得,电影就像是一碗深夜的温热快熟面,在疲惫的生活中,给人片刻的慰藉。

一部好电影,霖轩会看无数次,好比《菊次郎之夏》这部片子,他从10多岁看到30多岁,从家乡看到新加坡。在这16年间,他的生活,他跟父母的关系起了很大的变化。他从这部影片中看到他自己,他对父爱的深刻感悟,还有自己的成长。

自我疗愈的过程

他说,从心理学的角度,儿子的成长是一个“杀”掉父亲的过程,“舞台,该让给我了,您应该退居幕后。但作为一个父亲,不是这样想的,他将永远是舞台的中心”。

霖轩坦言,从小跟父亲的关系就不是很好,好比片中两个大小主角爱恨交织的关系。“我曾经恨到希望他在世上消失,可后来爸爸中风,我却想用自己10年的生命来唤醒他”。那时候,27岁的他终于意识到自己和父亲之间的隔阂,其实是他心中一块放不下的石头。

至今,踏入36岁的他,与父亲的关系改善不少,他说,若说这是一部电影的功劳,它没有那么大的魔力,但电影提供了一个思考空间,让他重新去审视他与父亲的关系。

“有一次,我驾着爸爸的车出了意外,整辆车毁了,原以为那至高无上的

‘皇帝’会大发雷霆,结果爸爸却带着微笑去善后”。他感到惊讶与意外的同时,也对父亲打开了心扉。

2+1的家庭旅游

人离乡后,才真正感到亲情的可贵。他尽可能安排时间与全家一起旅游。

“每一次旅行,我都会让妈妈轻轻松松地独自逛街。爸爸就由我陪着”。

这样的安排,是霖轩的细腻体贴。他长年旅居狮城,平日只有母亲照顾坐轮椅的父亲。难得出游,他希望母亲可以真正放松,于是家庭旅游成了“妈妈的自由行+自己和爸爸的一日相处”。霖轩带着父亲兜风、喝茶、按摩,慢慢享受这段迟来的父子时光。

“12岁时,我爸36岁。现在我36岁了,终于认识我爸,理解我爸,也成了我爸”。

Movie comment:

《菊次郎之夏》

故事讲述孤独小男孩正男,在暑假踏上寻找离家多年的母亲的旅程,同行的是邻居——一位表面粗鲁、实则心地善良的中年男子菊次郎。两人在途中经历了种种荒诞又感人的遭遇,在笑闹与冲突中建立起深厚的情感,留下一段关于亲情、陪伴与成长的夏日记忆。

Quote:

电影像一碗深夜的快熟面,在疲惫的生活中,给人片刻的慰藉。

李莲

高级心理咨询师

在银幕上看见人生答案

欣赏电影能帮助我们了解不同的生活方式,看到更大更广阔的世界,也会给我们不同观念的冲击和参考,让我们越来越明白人可以有很多的活法,也许我们会从中挑出自己喜爱的“纳为己用”。

有时看电影就像看一本活生生的百科全书,从恐龙到太空,从古埃及到未来世界,从历史到科学,从艺术到哲学,应有尽有,带我们穿梭于不同的历史与文化之间。

电影情节也比任何情感教育来得直接和深刻,观看者直接感受到角色的情感变化,这种体验有助于理解和感受他人的情感,培养同理心,促进人际关系。

电影能疗愈心灵吗?

电影,有让我们在沙发上也能体验各种复杂情绪的力量。电影能让我们哭,让我们笑,让我们在短短两小时内充分体验喜怒哀乐,也走进更复杂深刻的人物内心。

看《破坏之王》时,周星驰得戴着头罩才能打赢大只佬和他的手下,这是社恐的特质,蒙着脸不被人看见,才能激发自我的最大潜能。在《猫鼠游戏》里,小李子因父母离异,家庭破碎,走上了犯罪的不归路。这是童年创伤的深深影响。

我们借由电影,渐渐看懂了他人的卡点,也慢慢理解了自己的困顿。常常有人把自己带入电影角色,把自己的情感、意志和思想投射到电影中,在看电影时不经意间将自己和片中人物相对照,的确能产生一定的疏解情绪,产生共鸣,重新获得力量的作用。

在观影过程中,如何获得心理支持与情感慰藉?

观看电影的过程很像是在给自己的大脑和心灵健身,锻炼我们的审美和感受力。看完一部好电影,你可能会觉得自己的艺术细胞都活跃起来。电影中的复杂情节和角色关系,让我们在享受故事的同时,也能锻炼逻辑思维和批判性思维。电影中的创意和想象力,是激发我们创造力的“火花”,让我们在日常生活中也能保持一颗好奇和探索的心。

《流浪地球》是中国影院复工首批上映电影。

比如,通过《疯狂原始人》探秘古老文明,随着《千与千寻》尽情想象,借由《流浪地球》畅想宇宙。再比如《哪吒》教会孩子自主独立,《海蒂和爷爷》传递爱与善良,《生命果实》让我们体会生死终极话题等等。

电影是否让新移民舒缓焦虑、孤独感和文化冲击?

电影不仅是故事载体,更是新移民建构身份认同的“安全试验场”。通过刻意练习,观众能借助角色命运反观自身处境,在艺术作品与现实的交织中发展出更丰富的跨文化自我。

他们也许可以根据自己当前的心理状态选择电影,比如感到孤独可以选择《爱在异乡的故事》叙事类电影,面临文化冲突可以选择《喜宴》体现两代矛盾的电影,若感到身份迷茫,可以选择《同名同姓》探讨类电影。

假如想认真、深入的思考自身,还可以在观影前写下想探索思考的问题,在观影后对印象深刻的情节进行书写讨论,或改写情节或结局,还可以邀约友伴一起观看及进行观影后的交流。

同一部电影,为何不同人有不同解读?

每个人的解读不同,不仅源于个人生活经历的差异,更涉及深层认知框架、文化积累和心理特点等复杂因素。

同样是看动漫电影,动漫爱好者也许看的是自己喜爱的设定和人物,业者看的是制作质量和技术,普通观众看的是情节和故事。

再比如看罪案故事时,也许教育工作者边看边思考如何避免此类情况,而心理健康从业者也许会思考人物行为的形成原因,大众看的则是故事如何推进,最后如何破案。

且不说,我们的立场不同,关注的角度会不一样。就光是一个人的性格不同,对同一部电影都会有完全不同的观感。所以“一千个观众,就有一千个哈姆雷特”这句话,才会被一直流传。

哪一类型电影或内容元素,会对新移民特别有启发性?

新移民对于人物在异国他乡生活的故事,容易引发共鸣。无论是故事中的人物经历的挑战和困难,引发的情绪上的熟悉感,还是人物不放弃努力,终于在新环境中扎根生存,都会带来力量感,都能引发新移民共鸣,带来启发。

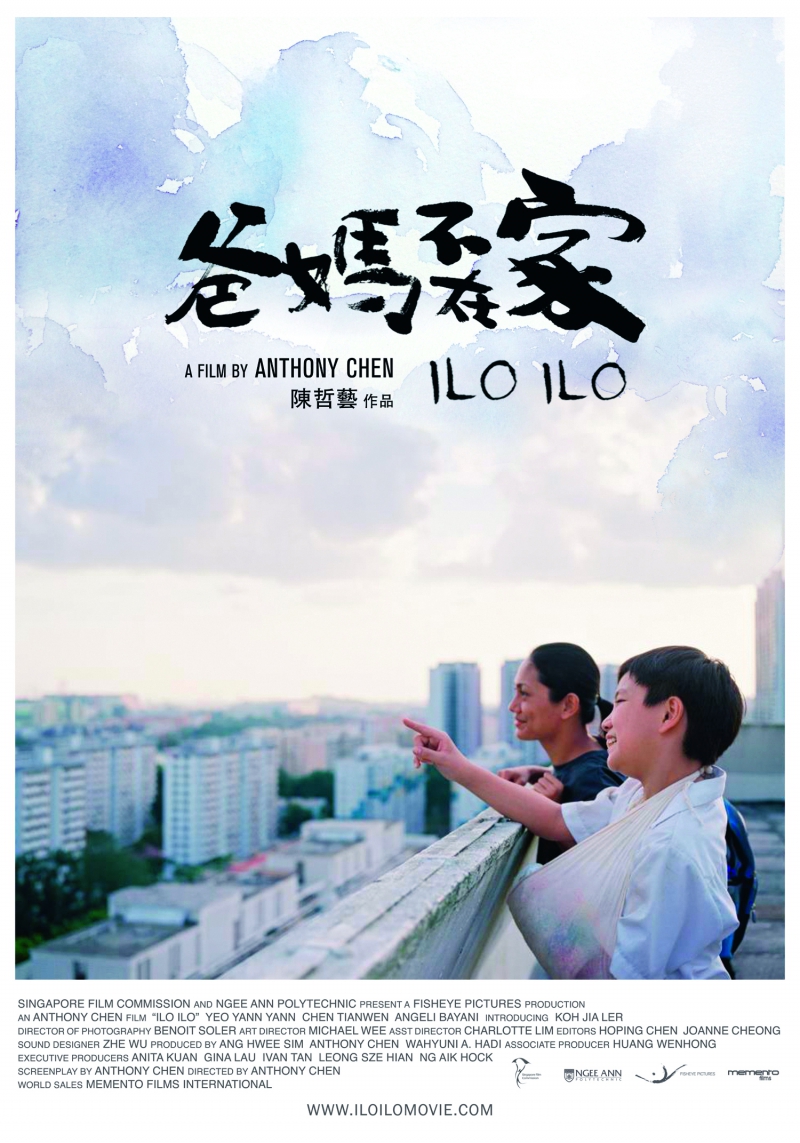

比如《何以为家》讲述黎巴嫩贫民窟中叙利亚难民男孩的生存故事,以孩童视角质问移民的“原生罪”;《爸妈不在家》讲述新加坡家庭与菲佣的情感联结,揭示了移民劳工的孤独,社会阶级与归属感问题;《同名同姓》讲述了二代移民的身份撕裂,探讨移民后代在“保留根源”与“拥抱新身份”之间的迷茫等等,都会从不同角度,给不同年龄层和不同生活现状的海外生活者以启发。

有人说一句对白,一段台词,能影响一生,电影当真有如此魔力?

好电影中常常伴随经典的台词,令我们久久回味,比如:

《勇敢的心》:“他们也许能夺走我们的生命,但他们永远夺不走——我们的自由!”

《功夫熊猫》:“昨天是历史,明天是未知,只有今天才是天赐的礼物”。

《肖申克的救赎》: “要么忙着活,要么忙着死”。

这些经典台词都表达了对人生选择的深刻反思,那是因为,我们本来就在思考生活,不时进行自我叩问,我们有意寻找或无意间观看的那部电影,正好回应了心中所思,共鸣了心中想法,那一刻仿佛借由电影,内在的疑问获得了答案,生活中也因此有了新的改变!

Making sense of life through the movies

New immigrants share how their favourite movies helped them to reflect on their choices and purpose as they navigated life’s many chapters.

Translation: Hong Xinyi

Chen Chunmei

(New Citizen, originally from Shenzhen)

The movie that moves her: The Last Dance

A Taoist priest and a young man meet. Through conflicts, mentorship, and friendship, they learn how to cherish living in the moment.

The search for self and meaning in The Last Dance moved Chen Chunmei deeply, and prompted her to think more deeply about the changes she wanted to make.

After meeting her husband, graduating from university and having her first child, she came to Singapore with her new family — the first time she left China. Subsequent holidays were mostly spent returning to China to visit her parents.

Inspired by The Last Dance, Chen resolved to set aside time every year to take a solo trip, as a form of self-care. Now that her child will soon be applying for university, she is thinking about enrolling in a master’s course. Maybe, they can even graduate together. “I want to experience this milestone,” she says. “I also want to prove to myself that I can achieve this goal.”

Hu Changming

(Permanent Resident, originally from Hebei)

The movie that moves him: Everything Everywhere All at Once

The female protagonist travels through parallel universes, where she sees the different destinies that stemmed from her choices.

“If I had not chosen to leave, would I be living in a completely different world?” The night he watched it, Hu Changming could not stop asking himself this question.

Moving from a small city in northern China to pursue his studies in Singapore, he struggled to adjust to life here at first. After graduating, he decided to stay on. But this coincided with a decade of rapid development in China, and he couldn’t help doubting his choice.

Many former classmates back home got stable and respectable jobs after they graduated. “Whereas in Singapore, I started an e-commerce project with some friends. After a year, we had poured so much time into it, but didn’t make any money,” he remembers. “I kept asking myself, did I make the right choice?”

As time passed, he began to appreciate the pace and quality of life in Singapore. He became a financial consultant, and found his own rhythm and direction. From self-doubt to integration, each phase of his 18 years in Singapore felt like its own parallel universe. What first looked like inconsequential choices slowly added up, and became a full life.

Lü Linxuan

(Permanent Resident, originally from Shandong)

The movie that moves him: Kikujiro

A boy sets out to look for his long-lost mother, accompanied by his neighbour, the middle-aged Kikujiro. During their journey, a bond starts to form.

Radio host Lü Linxuan first watched Kikujiro when he was a boy living in China. Back then, he had a rocky relationship with his father, much like the love-hate dynamic between the movie’s two protagonists.

A big turning point occurred when his father had a stroke, and the friction between them began to weigh heavily on Lü, who desperately hoped they would be able to have more time together.

Now 36 and living in Singapore, he continues to reflect on his evolving relationship with his father through Kikujiro. During family holidays, he makes sure his mother gets to have time to herself, taking over her caregiving duties. By sharing experiences, they have become closer. “I’m finally getting to know my father,” he says.

Sun Ningfang

(Employment Pass, originally from Shandong)

The movie that moves her: Farewell My Concubine

Peking opera performer Cheng Dieyi spends his life deeply committed to his art, even as the tumultuous events of history push him to make difficult and tragic choices.

Sun Ningfang is an experienced drama instructor, director, and drama therapist. For her, Farewell My Concubine provoked a very deep reflection about the meaning of teaching, and the arts. “It made me realise that teaching is not just about imparting knowledge. It can mould character, and nurture independent thinking.”

For her, that means basics such as being on time for classes are important. “This movie helped me to understand that students need to be respected, but not indulged. Without rules, nothing in life gets done. I hope my students can find their self-expression in an atmosphere of freedom. But that freedom has to be established on a very solid mastery of the fundamentals.”

Sun Na

(Permanent Resident, originally from Beijing)

The movie that moves her: Everything Everywhere All at Once

The frazzled female protagonist in it feels very familiar to Sun Na, the director of a training centre. “In my work, I meet many middle-aged people like that. I am a bit like that too. We are anxious, tired, torn between many roles and choices in our lives, and yet we insist on living these lives.”

To her, the movie’s multiverse is a metaphor. “The life we live is the result of our past choices, compromises, and commitments,” she says. And what’s important is not so much the choices we make, but the reasons behind those choices, and our attitudes in facing the consequences of those choices.

“As long as you can love and connect with others, then no matter how chaotic reality is, you will find your place,” says Sun.

Zhang Hongfei

(New Citizen, originally from Zhejiang)

The movie that moves him: Ne Zha 2

Through Ne Zha’s quest to change his destiny, this story explores the theme of self-determination. Antagonist Shen Gongbao is a tragic figure who craves recognition but is denied a fair chance.

“He’s not a bad person. He just made the wrong choice, got on the wrong path.” That’s what Zhang Hongfei thinks of Shen Gongbao. As a financial consultant, Zhang meets many similar people. “I know many people like that. They are hardworking, but they just got stuck,” he says. “In life, you must learn how to make your own judgements, and not follow others blindly. Then you will go far.”

As an immigrant who switched from working in public security in China to insurance and then financial consultancy in Singapore, he has had to make important judgement calls at many points in his life. “At each transition, I needed to make sure I didn’t get on the wrong path. When someone has clarity about what they want, they will not feel lost when facing life’s choices. I hope to come up with a learning framework that can help people in this area.”