紫砂壶的古香微澜

紫砂无语,茶烟微澜,自有古香浮动。

文│罗一峰 图│骆辉煌、受访者提供

素来对中国宋元明清陶器有研究的刘岱松博士,从2008年开始收集紫砂壶。她说,她是以古代器物的审美去选茶壶,开始是纯粹欣赏,后来深入研究后发现,其实明正德以前,早已有文人墨客提到紫砂壶,可现存的紫砂壶最早追溯至明正德,距今有400年历史,而她的收藏则以当代烧制的紫砂壶为主。

一个好茶壶的特质

作为收藏家,岱松看重一把紫砂壶的收藏价值,首先在于其综合素质是否达到“材、工、形、神”俱佳的标准。

她强调,采用天然纯粹的原矿泥料是上品壶的根本。“原矿泥富含矿物质,陈化时间长,泥性稳定,质地细腻,加上颜色天然,烧成后自然呈色,有一种润泽感”。

此外,泥料也决定了烧制温度,如果是在耐烧度的极限,效果将能大大提升。“一般陶器在约1000°C即可烧成,若要充分发挥泥料特性,优质紫砂泥需经高温煅烧,经常高达1170°C甚至1200°C。唯有在此高温下烧制,紫砂壶方能达到最佳质地与表现”。

制壶过程的手工技艺,直接反映在壶的气密性、出水顺畅度和使用的手感上。至于最终完成的器型,“以大器简洁见长的圆器,气势磅礴著称的方器,雕塑形像细致取胜的花器,以及制作复杂的筋纹器为主。整体的造型除了稳重、均称与和谐之外,更要有神韵,不止于形,才能展现出茶壶的灵气”。

壶顶上的金狮雕工精细。

边欣赏边饮用的艺术品

岱松收藏紫砂壶不仅为了欣赏,也看重它的实用度。她说,选择紫砂壶终究是为了泡一壶好茶,所以一定要把它的价值完整地发挥出来。岱松自认是将艺术融于生活的人,从生活中体会茶壶的诗画意境,才是收藏的意义所在。

她也指出,容量各异的大小茶壶,大至1.5公升,小至68毫升,不过200至500毫升的茶壶,最适合陈设欣赏与泡茶使用。

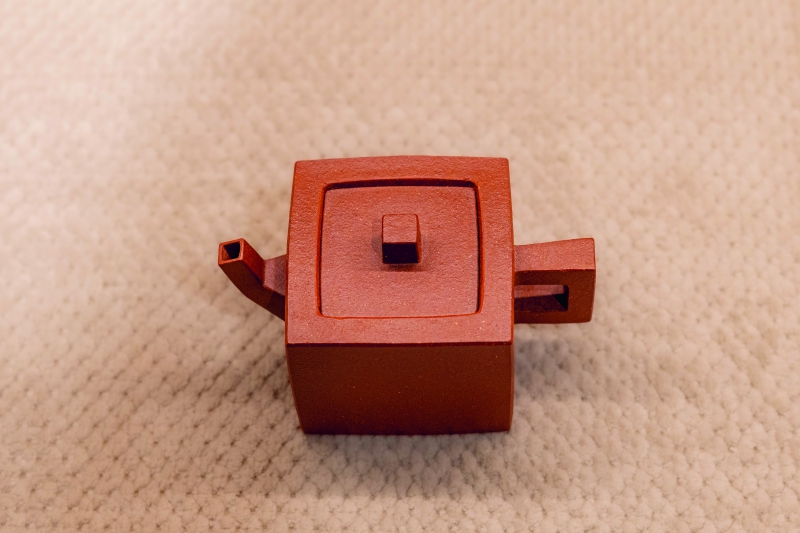

《博士壶》设计上方中带圆、圆中见方,壶成后外圆内方,俨然像一顶博士帽。

岱松是一名成长型的收藏家,在积累了多年研究经验,以及与名家交流后,她开始设计个人的紫砂壶来收藏。《博士壶》就是其中一例,灵感来自于读博士时的感悟,具鸿鹄起飞渐高渐远的意涵。

收藏茶叶的二三事

岱松也有收藏茶叶,可并非所有茶叶都具备收藏价值。优质的茶叶会随着时间的推移而陈化、转化,其风味与内质日益丰富;若随时间劣化,则失去收藏意义。有收藏价值的茶叶多属后发酵或半发酵茶,例如普洱茶与岩茶。

在普洱茶的世界中,有“古树”与“台地”之分。所谓古树茶,指的是茶龄在100年以上的老茶树所产,尤以头春头采为上品。这些茶树经过秋冬的漫长孕育,凝聚了天地日月之精华,初春发芽时所采的一芽两叶,是整年品质最为精良者。“虽然同一棵茶树在一年中可以采摘三次(春茶、夏茶、秋茶),但春茶孕育时间最长、香气滋味最为丰富,秋茶次之,夏茶最劣”。

三季采茶,其味有别,资深茶人往往一口便能分辨春夏秋之异。优质春茶中所含咖啡因较少,即便晚上饮用,也较不易影响睡眠。反观夏茶因气温高、咖啡因含量多,更易引发失眠。

壶身饰有传统纹样,婉转如云,增添一抹灵动古意。

壶身至壶盖皆为工整几何造型,线条方正利落。直角壶把与壶嘴相映成趣,简约而现代。

合菊设计的精美工艺

“合菊”是紫砂壶中一种花器式样,仿生菊花造型。

- 壶身的每一道线条,自壶顶一路延伸至壶底,由一条弧线贯穿始终,严丝合缝,不容偏差。这是合菊最基本的匠心所在。线条不仅要求美观,还要保持节奏一致,否则视觉上就会走样。

- 壶盖必须与壶身严密对应,找到对应线槽后方能严实盖合。任一角度错位,都会“卡壳”或错齿,因此每一瓣都需与壶身呼应。

- 壶底18瓣合菊结构,出戟*与凹槽交错分布,线条均向中心收束,形如菊花瓣瓣向中心聚拢在一点上。

注:*出戟指中国古代容器器身凸起的扉棱。

王辉的经典作品

刘岱松收集了不少王辉的作品,王辉是中国国家级高级的工艺美术师,他擅长雕塑,能制作各种圆、方、花、筋纹器型,并注重泡茶的实用度,如发茶性能,适手感等。在岱松眼里,王辉的制壶在工艺上体现出手工细腻,形像生动。

《四象套壶》

套壶以经典壶型《合菊》为基础,此壶型在清乾隆年以后,就鲜有人全手工制作,是制作难度极高的经典筋纹器。分别采用自然陈化的原矿朱泥、底槽清、金黄段泥和老紫泥四种原矿泥料。此壶从工具到始制,历时近四年才完成,四壶合体成为难得的四象套壶。

_LL-800x589.jpg)

《金曜六桩》

此壶为王辉仿制经典器型的杰作之一。工艺极为细腻,加之柴烧工艺难度极高,柴烧形成的自然落灰釉效果必需完美呈现出壶身的细节,而不能有任何掩盖。

-800x532.jpg)

《高士盘松》

设计灵感来自清初四僧之一的石涛两件代表作品《自画小像》和《黄山蒲团松》。壶盖上的高士仿佛自画像中的石涛坐姿,悠闲坐于松上;壶型敦厚饱满,气势雄浑,支撑起青松和其上的高士。

《化龙》

以原矿朱泥制作,朱红色的是素烧,深褐色的是柴烧。壶身龙腾雀跃,波浪汹涌,壶盖上的造型饱满,壶把更有鳞片设计,工艺精致。