春来草自青

——贺兰宁专访

文 · 齐亚蓉 图 · 受访者提供

-800x991.jpg)

贺兰宁近照 (主图)

孩童岁月

上世纪三十年代中期,祖籍广东潮安的陈逸士在新婚不久即远赴南洋讨生活。他最先落脚的地方,是位于马来半岛南部的马六甲。读过几年私塾的逸士在这座古城开了间杂货店,赚来的钱几乎全都寄了回去。七八年之后,妻子携儿子前来团聚。1945年9月7日,他们的次子出世,逸士为他取名鸿能。

鸿能四岁那年(1949年),逸士一家离开马六甲南下新加坡,他们租住在芽笼19巷的一间锌板屋里。一房半厅的窄小空间里,鸿能的大弟、妹妹及小弟相继出世。此时的逸士兼任多家小店的记账员,妻子在料理家务的同时,也替人洗衣帮补家用。

1953年1月,年满7周岁的鸿能被父母送入位于芽笼14巷的快乐学校。之所以入读该校,除了离家近之外,还有一个原因,那就是这间由舞女出资创办的华校免缴学费、免费供应课本及作业簿、免费为学生提供茶水。

入学后的鸿能已成为妈妈的好帮手:每天早上七点钟,他会去咖啡店收集店员的脏衣服回来给妈妈洗,傍晚五点再把洗干净的衣服送回给店员。

小学三年级时,鸿能开始利用课余时间打零工:星期一至五,他去附近的香铺店帮忙卷香柱;星期六和星期天,他则成为一名流动小贩助手,帮流动面摊招揽生意。

由于长期营养不良,鸿能的生长发育较为缓慢,但他的学业成绩一向优良,深得华文老师林瑞凤及图工老师陈致申的疼爱。

小六那年(1958年),《新加坡快乐学校十周年纪念特刊》出版,鸿能临摹的大楷、自书的小楷及手绘的图画皆入选。

青少年时期

1959年,鸿能考入德明政府华文中学(今德明政府中学前身),入读中一丙班。中三分班时,他进入理科班(中三甲班),修读生物、物理、化学、高数等科目。

自中一开始,鸿能即跟喜爱华文创作的南子(本名李元本)同窗共读并成为好友。受其影响,鸿能在中三时也开始投稿《学生周报》,他的处女作《花》发表于1961年6月2日,后来收入他的散文集《山水有情》。以此为起点,文学创作之路在他的脚下伸延。

这一时期,鸿能开始接触台湾现代诗人余光中、洛夫、痖弦等人的作品,并在中四那年(1962年)开始了诗歌创作。

另一对他产生间接影响的,是南子的恩师君绍(本名王俊杰)。在本地文坛颇具盛名的君绍购有大量图书,内容涵盖文艺、音乐、宗教、园艺、历史等方面,这些图书是他的宝藏,也是学生们的精神食粮。每逢学校假期,鸿能会跟随南子一同前往君绍家,他们在那里读书、聊天、吃红毛丹,离开的时候,鸿能总会借一本书拿回家来读。

1962年,鸿能参加中四会考后升入德明高级中学,入读高一乙班。年中考试时,他的各科成绩皆获高分,但由于家境贫困,他不得不中途退学。1963年9月2日,鸿能获聘前往加冷政府华文小学任教。

这一年,他先后创作了十余首诗作,这些诗作尽数发表于《学生周刊》及《民报》文艺版,后来尽皆收入他的首部诗集《天朗》。

两年后,鸿能以私人考生的名义参加了当年的高中会考。也就在这一年,他开始前往新加坡师资训练学院接受部分时间培训,三年后(1967年),获取教育文凭的鸿能继续留在加冷华小任教,直至1972年入读南洋大学。

步入新华文坛

上世纪六十年代中期,鸿能跟一群热衷现代诗歌创作的年轻人走到了一起。每逢星期天,这群怀揣文学梦的青年便雅集于后来被称“新华文史上现代文学的开山作家兼诗人”——陈瑞献家,大家谈文论道,畅所欲言。这群同道中,除了鸿能最早结识的南子以及陈瑞献之外,还有梁明广、文恺、流川、英培安、谢清、吴伟才、沈璧浩、孟仲季、莫邪、夏芷芳(陈瑞献妹妹)、零点零(本名颜学渊)、蓁蓁共计15人。后来,他们中的几个人共同注册了一个出版社——五月出版社,准备整理出版自己在报刊上发表过的诗文。

此时的鸿能开始以贺兰宁作为自己的常用笔名。“贺兰”二字取自岳飞词作《满江红·怒发冲冠》中的名句“驾长车,踏破贺兰山缺”,“宁”为鸿能昵称“能”之谐音。

1968年,贺兰宁的首部诗集《天朗》由五月出版社出版。该诗集收录了他自1962至1968年间创作的35首诗作。

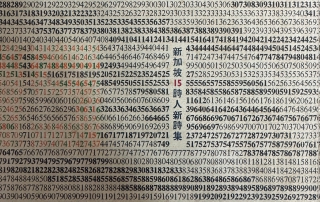

1970年,牧羚奴(陈瑞献)、林方、南子、完颜藉(梁明广)、贺兰宁、文恺、流川、谢清、吴伟才、沈璧浩、孟仲季、莫邪、夏芷芳、零点零、蓁蓁等15人的诗歌合集《新加坡15诗人新诗集》由五月出版社出版。这部诗集的封面设计为陈瑞献,贺兰宁担任编务。

自此,步入文坛的贺兰宁跟这群志同道合者,共同投身于推动本地现代派华文运动之中。

入读南洋大学

1972年,已为人夫的贺兰宁入读南洋大学地理系,修读计量地理学。

这一时期,贺兰宁除了继续诗歌及散文创作,他还写了大量有关地理知识的文章,以本名陈鸿能发表于《南洋商报》“青年知识”版。

1975年,他主编了南洋大学地理学会的《地理集刊》第八期。同年,他担任南洋大学学生会会刊《号角》创刊号编委。这年年底,他获取南洋大学文学士学位。

大学毕业后,升级为人父的贺兰宁先后被教育部派往实理中学、德新中学及永康中学任教。

1978年,他获教育部奖学金,前往格拉斯哥大学乔丹儿教育学院学习用英文教地理。次年6月回国后,他被调派教育部课程发展署地理组,负责编写中学地理教材。1984年5月15日,他跟周粲同时皈依常凯师傅。皈依后的他被调往教育部课程发展署佛学组担任编写员,跟好友南子成为同事。1989年,他被调派海星中学担任地理及华文教师,至2000年退休。

文坛多面手

1978年12月21日,南子、谢清、流川、文恺、喀秋莎等五人倡议并申请注册了本地第一个现代诗歌社团——五月诗社,贺兰宁成为最早加入该社团的成员之一。

1983年,贺兰宁的第二部诗集《音乐喷泉》在“五月诗社文丛”计划下出版。该诗集收录了他创作于1968至1982年间的29首诗作。1987年,他的第三部诗集《石帝》由厦门鹭江出版社出版。该诗集收录了他创作于1984至1986年间的8首诗作。

1984年5月,由贺兰宁创刊的《五月诗刊》(半年刊)出版发行,他担任该刊物执行编辑至1998年。

这一时期,他还加入了作家协会并担任理事。1988至1993年间,他担任该协会属下半年刊《学文》的执行编辑。

1985年,由贺兰宁担任编务的儿童诗集《童诗45》出版,收录了他及刘含芝、辛白、谢清、文恺等五人的45首童诗。

1989及1990年,贺兰宁编辑的《菲律宾、泰国、新加坡三国诗选》及《幸福出售——新加坡微型小说选》相继出版。

2002年,贺兰宁的第四部诗集《花调》出版,该诗集收录了他自1968至1999年创作的近百首诗作,这些诗作都曾在报刊上发表过。

文学与医学的碰撞

除了以写诗为主旋律的文学创作,另一令贺兰宁欲罢不能的为岐黄之术(中医医术)。

早在1981年,贺兰宁即报读了新加坡中医学院部分时间中医课程,三年后,他成为一名合格的中医师,次年成为新加坡中医学院的一名兼职讲师。1989年,他获中国广州中医学院医学硕士学位。1996年,他获中国中医研究院医学博士学位。

他曾任新加坡中华医学会会长、新加坡专科中医院院长、新加坡中医学院高级讲导师等职。现如今,身兼数职(新加坡中华医学会荣誉会长、新加坡中华医院肠胃科顾问、新加坡中医学研究院高级讲师)的他每逢星期六还在中华医学会附属医院坐诊。而最为令人称道的,是他行医不忘文艺。这些年来,在潜心研习中医医术及授课、行医的同时,他还主编了《新加坡中医杂志》(两期)、《医学集刊》《国际中医》(三期)等中医学刊物。2001年,他着手选编“新加坡医学丛刊”,至2024年,该医学丛刊共计出版四辑共20册。其中包括他自己执笔的《新加坡中医先驱人物与医药事业发展》(2001年出版)、《华人与新加坡中医医学》(2007年出版)及《脾肾同治》(2024出版年)等。值得一提的是,为了致敬中医界第一战神傅青主,他特地耗时一年多创作了180余行的长诗——《侠医行》,这组收录于《音乐喷泉》的长诗于1983年4月12日发表于《联合早报》“星云”版,堪称新马现代诗的精品之一。

学到老写到老

2000年退休之后,堪称新加坡现代文学先行者之一的贺兰宁报读南京大学新加坡中文硕士班,三年后获该校文学硕士学位,硕士论文为《佛教在新加坡的建构与文化整合》。应高级学位课程的需求,他开启了对新华文学的研究,加之读书偶得,前后累积文论十余篇。

2016年,他的文论集《春来草自青》出版。除了他自己的十余篇文论,也收录了他人的十篇评论,评论对象自然为贺兰宁本人。

南京大学博士毕业照(摄于2018年9月28日

2018年,年逾古稀的贺兰宁获南京大学文学博士学位,博士论文为《新加坡华文现代诗风格论》。

除了诗歌、散文及文论,他也尝试过小说创作。2023年2月,他的小说集《陌上阳光》出版,收录了他创作于上世纪六十至八十年代的6篇微型小说及14篇短篇小说。

2023年5月,他的散文集《山水有情》出版,内容包括他自上世纪六十年代以来创作的43篇抒情性散文及9篇议论性散文。

2024年,他的博士论文及硕士论文相继出版。

南子在为贺兰宁的文论集《春来草自青》所做序文中写道:草是一种生机蓬勃的植物,其生长的势态非他力所能抑压。期待这位中医学界的诗人、诗人中的中医师有更多的新作问世。

后记

开始撰写《文坛掠影》至今,贺兰宁的大名不断在我的耳边响起,这个颇具诗意的名号亦不断出现在我的笔下,他也因此进入我的采访名单。曾期盼着哪天跟他不期而遇,顺便敲定采访日期,但这样的机会终是没能等到。

不得不通过电话联系之时,才发现原来他的手机号码已在我的通讯录里。忘了何时向何人讨要来的,刻意求证自是不必,但谢谢二字必须大声讲出来,即使对方也像我一样完全忘了这回事。

电话中的贺兰宁答应得很是爽快,让我有一种意气相投之感,亦徒增几份底气。

那个阴晴不定的午后,我们初次谋面于他家厅堂,四个多小时倏忽而过,他的过往岁月在我的眼前音符般跳跃,我知道我很快就会把它们抓在手里。极富条理性是他的一大特点(比如所有发表过的文章都按时间顺序剪贴整理在一起,打开剪贴簿仿若走入时光隧道),这一特点为我提供了极大的方便。

回到家细读他赠送的几本书,无论散文还是文论,包括他自己做的序与跋,无不流淌着浓浓的诗意,令人回味无穷。

他的诗作数量不是很多,但每一首都值得一读再读。从不对任何受访者妄加评论的我忍不住稍稍夸赞一下,目的是希望他在平衡中医学跟文学之时,稍稍向文学创作领域倾斜那么一点点。

他没有年轻时的照片,一张都没有,近照也只有半身照。我帮他拍了张全身照,他执意穿上他的白大褂——文学、医学双博士形象立体而鲜明。两大领域于他而言皆处于上升期,未来可期。祝福他!

(作者为本刊特约记者、冰心文学奖首奖得主)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-320x202.jpg)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)