意在猫外

——看林仰章画猫

文·林高

林仰章作画题材颇广,包括花卉、动物、人物、城市山水,还有抽象画。以猫为主题,前不久仰章在深圳开个展。这一组猫作品,细细看去别有深意含焉。我这里就只谈猫。

林仰章

我认识林仰章是近几年的事,隔膜很快就没有了,像交往多年的朋友。到他的画室去拜访,画室叫星洲点墨庐。恰好他从黑龙江铁力山带回来一些松针,便以松针泡茶佐谈。茶色清翠,味醇和,很不一般。仰章让我带一些回家,说:“利尿,降血压。” 话题由茶绕过养生便来到黑龙江之行,那样的旅游隐含对大自然的向往。生命与自然可以相补益,却是必须躬身亲临才能想得深切的;对于仰章,创作与自然如何相辅助竟也同样是一个应该参透的课题。

仰章从新加坡国立大学中文系毕业,旋即赴澳洲留学,获库克大学(James Cook University)经济硕士。学成归来后,却笨笨的(用当时社会语境的口吻)去申请当华文老师。面试时谈到自己的爱好是美术,主持面试有一位女士叫Dr Jane Chia,是当时国立教育学院美术部主任,请仰章随后呈上作品,结果受聘为美术老师。后来在达迈中学受委为体育部门主任,兼管美术和音乐,日常工作竟又完全与中文本科无关。数年后仰章辞去教职,专事绘画,而今卓然成家。一路走来,这些臆想之外、颇为曲折的教育背景与职场上的阅历,其实就隐约透露一个艺术家的潜质,以及一个艺术家在关键时刻要有“放得下”的胆识。

《猫探》

然而,这些 “幸运” 的集成非无迹可寻。仰章自小和祖父同床睡眠。祖父对长孙子的疼爱是:吟诗讲古,督促写字。父亲看他喜欢弄弄笔墨,甚不以为然,说:“能先读书就多读书, 画画可以学成后再去玩。” 不过,父亲去台湾旅游带回来一盒胜大庄毛笔给他。至今说起,仰章仍觉得那是父亲婉转示以鼔励。母亲亦不反对学画,她说:“学画就要把诗书画印都弄好才算是文人。”母亲的“侧击”毋宁说是对仰章的期许。仰章的气质明显倾向于人文艺术,真为他庆幸没有被社会现实狠狠掩埋了。这里头有人心、有天意的凑合,他随缘走去,遂有瓜熟蒂落的偶然。

搞艺术的路上容易受挫;倘若不成功亦极可能什么都不是。仰章悟性好,自然不容易泄气倒向消极一边;相反的,他进取。仰章添水泡茶,我啜一口,香气清远。他不按时序,细说从头。我跟他,在画室里,偶而提问。仰章的优点是,懂得珍惜遇到的老师,懂得聆听指导。所谓悟性,我以为,一半必须有自己所见的灌注与加持。而他的意志,并不红红火火把它锤炼成钢铁一般坚硬,而是漫步于日常,把握住真与善,然后在笔下变化出来可以玩赏的美。

仰章非美术科班出身。天意安排好了一条路让他迂回走去。在公教中学读小学时,他的美术作业曾贴上布告栏——许铁生老师第一个在他的心湖上漾漾出一朵花。上高中前他跟林江奇老师学画水彩。上高中后改而学水墨画,画在报纸上。刚好吴哲民老师经过课室看见,带他到美术室,一半是告诫:“水墨画不是这样画的。”一半亦是赞赏。吴哲民拿仰章的作品(画一串葡萄)去参加青年节美展,入选。仰章说:“遇到吴老师,对我是启蒙。” 到澳洲留学前,1984年左右,仰章在国大校外进修班师从陈有炳。陈有炳讲求细节。仰章觉得,那两年打了基础。陈老师给他的忠告是:不要画得跟我一样。陈文希的影响是书法方面。仰章说:“陈文希老师觉得我的笔触太圆,与画作不匹配,建议学怀素自叙帖以求变。” 这一点拨,仰章受益不浅。仰章的父亲和陈文希、钟泗滨二位前辈是老朋友,陈文希的店距仰章家不远,自小仰章常去玩。陈文希对他颇关爱,叫他小弟。偶尔拿起画册便讲给他学。仰章说:“我只是静静听,不敢问。” 有一次,看见壁上贴一张画,从画册剪了一页下来的。那本画册价钱不菲。问:这不就毁了画册了吗?陈文希说:“只要看到一幅喜欢的作品就够了。” 那时仰章未满十九岁,到今天他拿那句话来说,仍在玩味,每有感悟。足以见,教与学之关键在启迪。及长,时而请教于陈文希,老少很投缘。陈文希83岁生日,友人问:送您什么礼好呀?陈文希说:“叫小弟刻一方印章。” 仰章遂篆刻赠予“文希八十三後”。说到这一段因缘,难掩心头的喜悦。

仰章小时候家在Tiverton Lane,南洋美专在St. Thomas Walk,距离很近。外婆家就在南洋美专隔壁,常去玩,对于绘画,他从童年开始就耳渲目染。家对面是教堂,街口右方是回教堂,左边则是观音庙,景观多元,时有画家到来作画,他们应该是美专的学生和老师。

慢慢的,我看到一个画家成长的足迹。再次造访,仰章泡一壶香草河菊花茶。茶色深褐,带甜。这里很安静。我们继续聊。

星洲点墨庐有个隐形的主角:猫。为什么是猫?仰章说:“家楼下常看到老人喂猫。猫迅步过来,抢吃。猫性谨慎。一样会发威,打架。”我老伴亦喜欢猫,喂了街猫回来,吱喳告诉我,猫怎么聪明,听懂她说什么。我一家到日本旅游,儿子带老妈乘船上猫岛去看,我随从。到了,猫俨然是岛主,一拥都过来迎接,磨磨蹭蹭,装模作样,乐坏到访的客人。老伴兴高采烈找对象,吱吱喳喳,她看我却顾左右而言他,怒曰:“你没有看见猫吗?讨厌。” 其实,即使喜欢猫也会惹上麻烦。金宇澄写《现实猫》就说:“非常时期,丰子恺先生因‘猫伯伯’一句获罪,这是读音上‘猫’、‘毛’同音的方言敏感……” 是的,猫的命运和世道仿佛分不开关系。邓小平一句:“不管黑猫白猫,能抓老鼠的就是好猫。” 打响改革开放的锣,一下子猫就又气昂昂走在前头,天天有人赞。

《我的晚歺》

猫是人间世一物。人亦是一物。

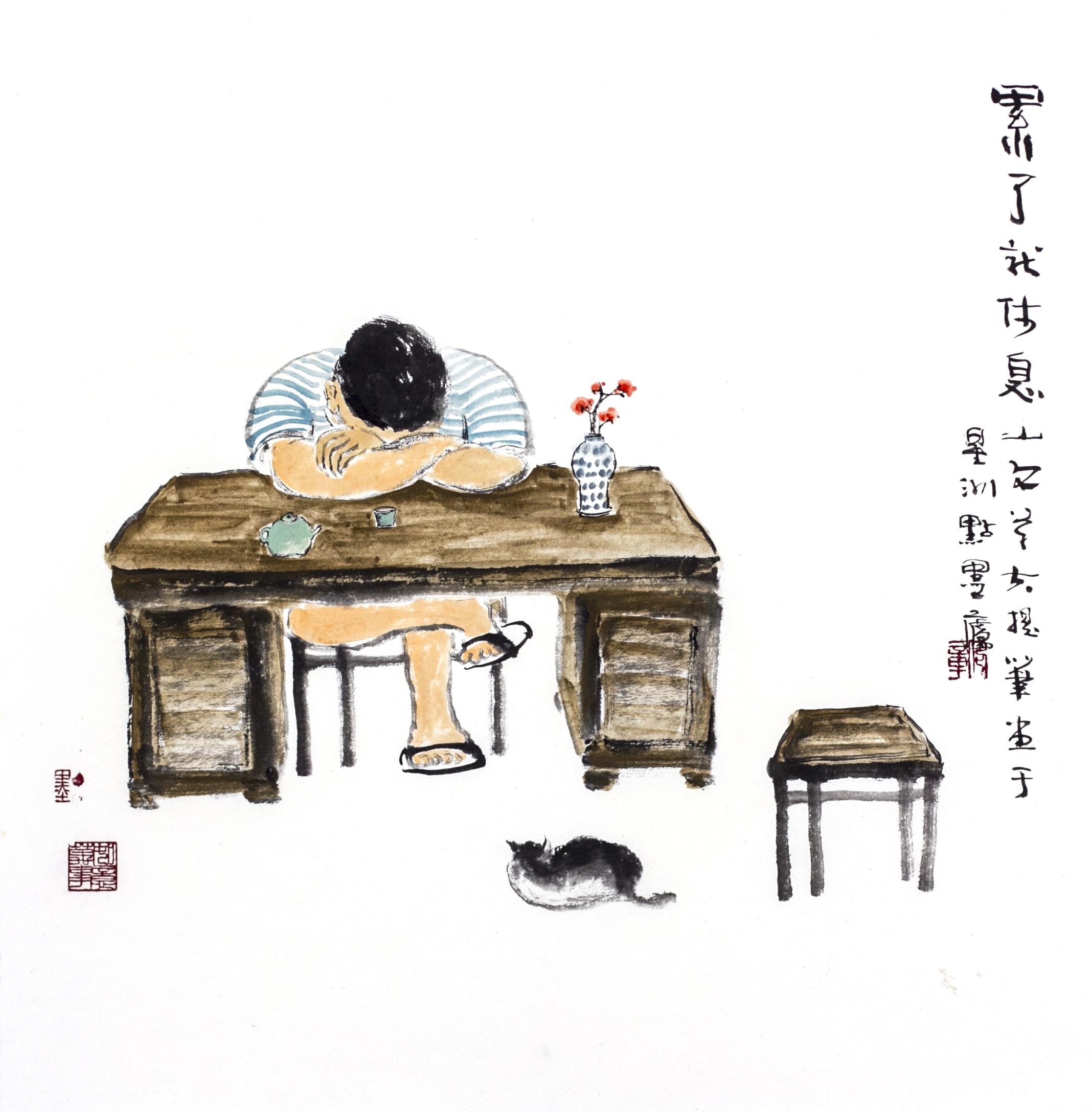

《累了就休息》:要宠一宠自己哦,片刻也好。

《东张西望》:坏习惯都是一样的,可千万要小心看路哦。

《想飞》:好平常哦,萌生的念头有点远远。

《我的晚餐》:好伤心哦,今天不好过。

《想飞》

看猫等于看众生相。仰章喜欢画猫,将猫放进一个生活空间,有人,有花木,有一个人文情境。明显有话要说。不仅仅为了人格化。不仅仅当它是家畜。联系画题来读,就读到寓言。

仰章常用“静” 字——静待、自静、静养、静心 ;常用“闲”字——闲着、闲步;或者表达一种闲适——漫步草林间、猫儿无事忙、林趣、伴花、赏花……。

猫、花木、人皆世间之一物,共荣共枯。《红楼梦》第58回写到贾宝玉病未痊愈,“从沁芳桥一带堤上走来。只见柳垂金线,桃吐丹霞,山石之后一株大杏树,花已全落……” 宝玉叹道:“竟把杏花辜负了。” 辜负一词流露宝玉无限的情意。情无情,猫亦有人的意识,人的情趣。而画面总是线条简约,朴素有致。到底猫想表达什么?闲所以静,静所以定。定生慧。于是轻轻跨过门槛。仰章挥毫点染,猫担起主角,哲思变成极富生趣的画面。

《排排坐》:猫甜甜睡在椅子上。另一幅猫仰望于椅子与椅子之间——椅子的设置表达了一念之善。

《猫儿无事静待着》:猫坐上椅子,等。——就回来的,那个小孩。椅子边有一双孩童的鞋子。所欲展示近乎天真。

《醉了》:用色宣,艳红衬底,如禁地如梦幻。只见那猫醉眼惺忪穿梭于酒瓶间,步履蹒跚。真的不行了——只疑松动要来扶,以手推松曰:去。

《排排坐》

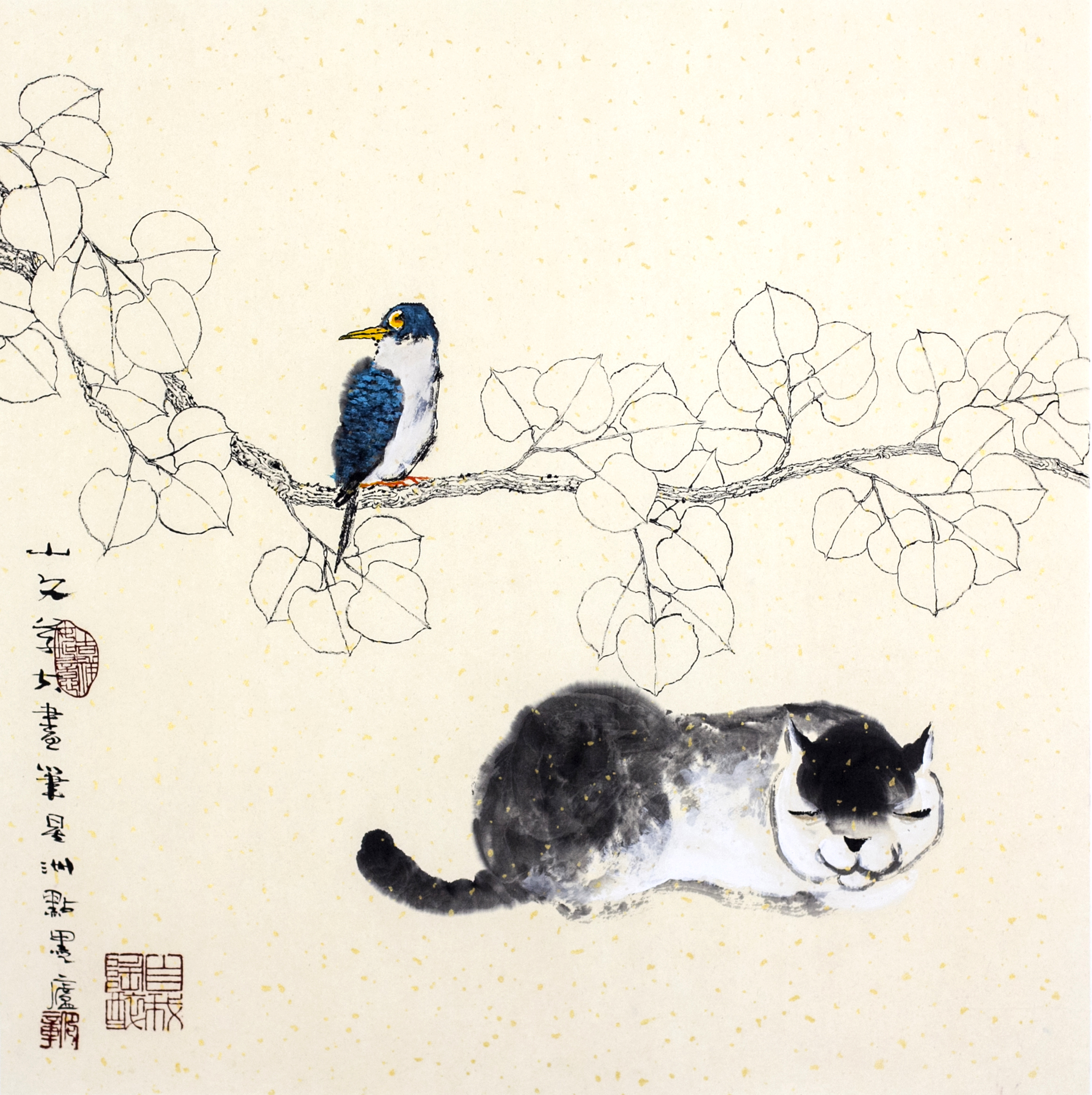

仰章秉性率直善良。就其创作灵感之乍现去琢磨,其动机无不在于升华——人世间的精神气质。画面单纯、节减,有点拙,却耐看。苏轼说:“论画以形似,见与儿童邻”。顾恺之说:“超乎形体,以形写神。” 二位大家之论仰章应早已有所了然,并恰好地拿来传达所见。《相看》一幅是少有的以“形”写“势”,对比的紧张彰显现实人间真实的一面。只见猫的脊梁暴突,坐如磐石,双耳尖利。它盯住哪里?桌上水缸有一只小小的小鱼。此强弱之形势必也形成霸凌的状态?《相安》一幅则进入另一种状态:翠鸟枝上鸣叫,猫伏在地上遐想,各有所安。清清的树枝丫横向舒展此刻的惬意。渐渐,读者看到主题走向深邃,探问生命应有的境界。

《静山论道》

《相安》

《探林》的“林”含文学之隐喻,猫是去找答案的。

于是到了《静山论道》的时候。山是仁者。静是心境。论是态度。道是所求。猫置身期间,参与整个过程。这猫不是一只普通的猫;不!本来就是日常里那只普通的猫。

论什么道?隐约见到儒道禅三家思想相互照应。三家思想体现在我们身上就是日常生活的智慧。一点一滴,身体力行,做到那里,领会到那里。层次是一步一步上去的。倘若只在文字上下功夫,攀天入地吹嘘夸大,无益。是故,仰章作画都进入一个角落,或曰:进入一个能寄精神于简约的空间。日子vs升华——乃仰章一以贯之的关切。仰章自小喜欢中华文化;他从他的起点将所爱灌注于创作中。

《静山论道》

为了使自己的作品更具有生活气息,仰章作了大胆的尝试。譬如题画诗乃中国绘画一个主要特征。文学与绘画契合,拓展了美学含量。这一点,仰章没有亦步亦趋。他改而用口语和白话。仰章告诉我,他有写日记的习惯,当下之触动浓缩为一句,也可以拿来题写。甚至是打油诗。我十分喜欢仰章这方面的尝试,既打破了观赏时候的“隔”,也没有减少水墨画的美学价值,却又可能大大拉近游离的观赏者。各个时代总有些差异,现代之情境告诉我们,无妨采用平易的语言题画;而平易的语言一样会沉淀好东西。

仰章对颜色的感觉和处理有自己的想法。他说,不能孤立的、单一的去说某个颜色的意义,必须从一幅画的整体意境里去说,用色也就不妨大胆尝试。醒墨之外,仰章独创“醒白”一说。所谓醒白,不是留白;把不是白变作白,白的功能就异乎平常。因此红毛丹可以画白色,叶子可以画白色。另外,仰章采用色宣作画。——过去用重色宣纸写字,淡色作画。他说,颜色是一把双刃剑。既仅是装饰技巧,却也可以营造喜气与童乐;颜色填满画面,或有意想不到的效果。颜色如文字,不可也不能留守在一个风格上。用色宣作画,说明仰章在思考,同时付诸实践。

《貓儿无事》

每次到星洲点墨庐都觉得这里的安静会孕育什么。壁上挂画。一张长桌蓄势以待。周边琳琅满目。我们面对面坐,品茶闲聊。仰章想为自己15年来的耕耘作一个总结。我知道,他会往前走去,自信、快乐而满足。

《累了就休息》

(作者为本地作家、新加坡文化奖得主)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)