蔡澜与我

文图·唐金华

有朋友对我说:蔡澜在他的作品中提到唐金华;在他的录影中也提到唐金华。

为什么呢?

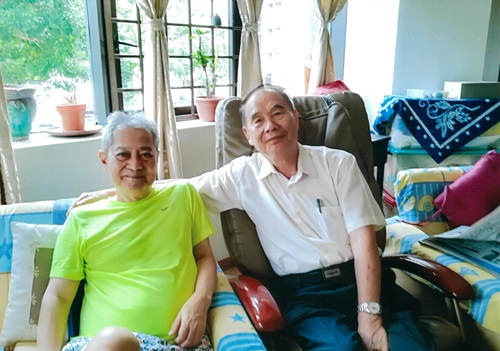

蔡萱与唐金华

1958年,我第一次有缘遇到蔡澜。那是在加东月眠路的中正中学,他是插班生,我们都觉得似曾相识。我感觉他有点失落,上前和他搭讪,便交上了朋友。弹指之间,一转眼就是几十年,直到现在各分南北,他定居香港,我落籍新加坡。

当时的他身材高瘦,好像一条竹竿。他的发型很特别,留得很长,向后梳,前面还有一个很高的咖喱波,那是当时年轻人最流行的发型。他左手还戴着手链,串着一个好莱坞男明星肖像的牌子,这种服饰和中正中学的传统有点儿格格不入。严格地说,根据中正中学的校规是不允许的,只是庄竹林校长有教无类,宽宏大量,没有严厉执行校规罢了。

不久,我才发现那好莱坞男明星是50年代最红的青年偶像占士甸(James Dean)。占士甸扮演反叛角色入木三分,演技非常精湛;他愤世嫉俗,放荡不羁,主要的影片包括《流氓学生》和《巨人》等。除了占士甸,另外一个他崇拜的偶像是摇摆舞歌手猫王披士礼。其实直到现在,他的血液里还流着反叛的因子。当时他喜欢阅读英文的卡通杂志,如泰山、蝙蝠侠和迪士尼等漫画,所以口齿伶俐,喜欢讲笑话,又有幽默感,很讨人喜欢,不久他便交上了很多新朋友。尤其是和一位同时来插班的女生,谈得很投机,时常相约一起去看电影,还把很多占士甸的纪念品送给她。为了多和她相处,他还一大早要他的父亲从后港6条石送他到加东的中正学校。不过,不知什么原因,这位女生好像心事重重,不久就转校了。

英文能力强的“流学生”

当时他的姓名不是蔡澜,而是蔡璐。他曾对我说,他的父母在姐弟四人出生后取名字时,都是取单名的:姐姐名蔡亮、哥哥名蔡丹、弟弟名蔡萱。第三代也是取单名的,如蔡芸、蔡华等。

蔡澜的英文能力很强,英文老师黄恩赐对他另眼相看,除了他喜爱阅读英文卡通杂志外,当时还在下午到后港4条石的安息日中学修读英文。所以他书写英文和说英语都很流畅自信,我也很努力学英文,费尽功夫,虽然在1965年自修考到剑桥高级文凭,但自始至终都自叹不如他的阅历和造诣。

第二年因按照年龄分班,他是适龄生,被分配到第一班,即高二A班,座落在总校8间课室的第一间,超龄的同学则被分配到图书馆后面的双层新教室。我是战前出生的,是大大的超龄生,当然也被分配到图书馆后的新教室,倒数第三班。在最后的一班最高年龄的同学已接近30岁!

次年蔡璐被安排在高二A班上课时,适龄班的老师也是比较出色的。华文是张瘦石老师,张老师的书法别具一格,后来他到南洋大学执教;科学是方至老师;英文是印籍克力南老师等。他在班上要好的同学包括高个子的洪德利和许定南,黄懿封;女同学包括连澜思,林玉梅,方带娣等。除此他也认识当时同届的四大校花,如谢翠桃、蒋英桃和张子妍。因为他善于辞令,人缘又好,相识满天下,连高年级的学姐也认识。如中正女篮高手号称“左轮”的莫壮明,低年级的苏进文、徐纪德和黄秀琛,可说神通广大。邵氏公司的职员路易斯对我说他是天生的少女杀手。不过,他太分心,不能全神贯注求学,加上时常早退去看电影,他的学业成绩表现则不甚理想,尤其是数学和理科经常满江红,所以读过很多间中学。他也说自己是“流学生”。

与蔡家相识

次年开学后不久的一个星期五,蔡璐突然到我班上来见我,邀请我到他家吃饭,说要介绍他的家人给我认识。我迟疑片刻,答应他和他班上的许定南、洪德利、方带娣以及杨成吉等七八位同学一同前往他的洋楼。他当时是住在后港六条石罗兰路47号的豪华独立式双层别墅,占地至少二万方尺。住宅内种有红毛丹、番石榴、林檎、木瓜和椰子等多种热带水果,雇有园丁照顾,绿意盎然,十分宜居。

我们到达后,先参观他的别墅。楼下有一间宽阔的客厅,大小餐厅各一个,一间卧房,两间客房。还有厨房、工人房、浴室;楼上前面是宽大的主人房,后面有两间卧房。他们一家6口:蔡伯伯和伯母、蔡亮、蔡萱和蔡璐都住在楼上,只有蔡丹住在楼下的卧房。他的房内还有书架,密密麻麻地收集了很多书本,包括小说、漫画和电影杂志。参观完毕,大家一起享用由蔡澜奶妈准备的美味佳肴,有潮州式蒸鱼、猪脚醋、白斩鸡、蔬菜等,再加上几碟潮州小菜。

蔡文玄夫妇

大约下午3点多,蔡璐的妈妈洪芳娉校长回来了,她当时是乌桥亚福律南安小学的校长,穿着一袭浅蓝色的旗袍,有乌黑的头发,戴着一副镶着金边的眼镜,脸上挂着微笑,很有气质。南安学校由南安善堂创办,有6间课室,上下午共有12班。洪校长有两个老朋友也在校内教华文,其一是中正中学事务主任林祺源的太太杨素心老师;其二是画家沈鲁的太太陈良琬老师。不久,蔡璐的父亲蔡文玄先生驾着一辆喜尔门轿车回到家门,手中拿着公事包和一些报章杂志。他也戴着一副金边眼镜,浓浓的头发,笔直西装,文质彬彬,有儒者风范。我当时还有眼不识泰山,原来他是鼎鼎大名的潮州才子柳北岸。

傍晚时分,洪校长单独和我交谈。她亲切地问起我的家庭背景,我也坦白地回应。她知晓我家的经济状况后,便真挚地邀请我搬到她家居住,同时要求我帮她一个忙。我当时认为这是一个互利双赢的条件,不是寄人篱下,或是无功受禄的事,便与她定了一个君子协定。蔡伯伯和伯母都是思想非常非常开通的家长,尊重子女的选择和志愿,从不打骂他们,让他们自由发展。蔡亮和蔡丹都非常自律、自爱和勤奋向上。他们俩半工半读,早上在南洋大学求学,下午则分别在南洋附小和端蒙小学执教,奋斗四年毕业,克勤克劳,精神可嘉。蔡亮后来担任南洋女中校长,蔡丹则成为邵氏公司的经理。蔡萱从小跟着妈妈到南安小学就读书,喜欢看《世界儿童》和《欢乐儿童》,华文基础很好,是个乖仔。只有蔡璐生性蛊惑,有愤世嫉俗的趋向,但心地善良,乐于助人。

融入新的大家庭

搬到蔡家是1959年的事。我当时并没有完全搬到他们的家,因为我不知道是否能胜任我的“工作”,只是把小部分的细软拿到他们的家,还保留在中正中学附近爱文路1号宿舍的床位,方便放学后有歇脚的所在,同时我随时可以住宿一两晚,和室友交流或准备我的作业。因为住在后港6条石离加东中正中学路途相当远,每天早晚骑脚车相当费时费力,拼了老命,也要半个小时以上。雨天更加麻烦,下午天气又热,所以通常在靠近傍晚时分回去罗兰路别墅,一起和他们全家共进晚餐。蔡澜在新加坡醉花林发布他的第一本家族新书时,也曾声称我是他们家庭中的一份子。

我是住在别墅厨房后的客房,最偏僻又靠近邻居的所在,每天早上邻近的公鸡啼后不久,我便起身洗刷,不吃早餐。我出门时只有奶妈在煮水,准备他们的早餐,其他的人还在梦乡。

蔡伯父别名蔡石门,在兄弟中排行第五,其他的兄弟大部分住在柔佛州的小笨珍。我记得大伯身体不适时住在新加坡养病。他和我同房,各睡一张帆布床。我每晚都不能好好入眠,因为他的鼾声如雷,从不间断,使我上课时也常常打盹,不能全神贯注。后来在后港国华戏院担任经理的蔡伯伯的侄儿也挤在同一间房内,还好他没有发出鼾声。

我从小就养成早睡早起的习惯,因为年幼时我是胶童。每天傍晚5点多吃晚饭,8点前睡觉,清早4点多起身,5点左右出门,6点多到行头(胶园),中午时分收工回家。在蔡澜的家,情况大有不同:7点左右吃晚餐,8点一起做功课。亮姐教导读小学的蔡萱,主要的是英文、科学和数学;我和蔡澜则一同温习数学和理科等。他的华文和英文都很棒,所以主要是温习数学,但他对数学理科都不感兴趣,也有排斥的现象,所以时常借故避开温习,因此数理通常是满江红,这也是他年底升级的致命伤。通常在晚上10点左右我便会收拾书包,准备睡觉。蔡家大小还忙得很呢!通常搞到半夜才就寝。

住在蔡家有很多好处,但也有一些无奈。如潮州话听不懂,尤其是蔡璐的奶妈是普宁人,口音有差异,他们的家庭用语主要是潮州方言,我得从零开始学习,幸好他们和我交谈时用华语。家里丽的呼声从早开到晚。蔡璐喜欢听由伯纳索罗沙评述的英语每周歌曲龙虎榜;蔡丹则喜欢听亚伦路易司现场广播的赛马报告。

.jpg)

60年代的蔡澜(黄秀琛摄)

最疼蔡璐的是他的奶妈。每次出门或回来,奶妈都会问长问短,尤其是出门时,还会问他有没有带钱,够不够用,有时还掏钱出来给他方便。如果和我一起出门,她就比较放心。奶妈除了煮饭做菜,泡茶泡咖啡,洗涤全家大小的衣服,还要打扫楼上楼下,一天忙到晚,把别墅打理得井井有条。到了60年代中期,她年老退休,带了积蓄还乡,以便和老乡共享晚年。但是,人算不如天算,由于世故不深,又轻信老乡的甜言蜜语,有求必应,不到一年她所带回桑梓的积蓄,都被老乡骗得一干二净。最后靠新加坡的亲友帮忙,重回新加坡,在自度庵度过晚年。虽然我知道这件事,但蔡家不许张扬,尤其不可以让蔡璐知道,以免他伤心。

蔡伯伯的“朋友圈”

蔡伯伯交友广阔,人脉很好,时常有客人来访,有时谈到半夜。开始时,我不大注意来访的客人,后来聆听他们的言谈,多是当时文化界和媒体的名人,偶尔我也参与他们的交流。有庄雪芳、张莱莱姐妹、路丁、舒云、郑梦周(笔名姚紫)、玛戈、黄民权视学、苗秀和报馆的副刊编辑等。蔡伯伯当时是邵氏公司的华文部经理。邵氏公司座落在罗敏申路,和当时的《南洋商报》及《星洲日报》鼎足三立,很多报人都和他很熟络,如刘天凤、鲁白野、杨守墨、仝道章、曾心影和前邵氏职员曾希邦、杜红。他时常在杏影主编的《文风》发表诗作,也曾住过金声路的大世界,当时在大世界的歌台的演员、歌手和舞蹈员等和他都十分熟络,时常在工余成为他的座上客。每当香港邵氏影片公司的演员和明星来新加坡拍片、登台或旅游时,都会有人登门拜访蔡伯伯,其中包括何莉莉、陈厚、张冲、石英、金菲、杨帆、洪波、李香君、邢慧、岳华夫妇等。我很庆幸,在他们的家庭中生活这些年认识了不少文艺界和影艺界的朋友,丰富了我的视野,获益匪浅。记得有一次洪波来吃饭,因为他演的反角入木三分,令人敬佩,我拿了纪念册要求他签名,他问了我的名字,不假思索,写道:“闻汝之名,即兴食欲。”果然真有急智!

蔡伯伯和伯母平时的爱好是在晚饭后打麻将,消磨时间,活动脑筋。固定的雀友一高一矮,都是做生意的商人。每星期至少开战三晚,一直玩到半夜。亮姐和蔡丹的同学通常在周末倾巢而来,有的打麻将,有的玩荷兰牌,他们多是南大的同学。亮姐是我的典范,从未看到她参与赌博,只是从旁提供茶水和点心,热心招待他们。因为他们经常出现,所以我都知道他们的名字和职业,有时我也作壁上观,无形中也学会出牌的道理和规则。蔡丹是家中最喜爱赌博的高手,买股票、赌马、打麻将和玩多多样样精通,又喜欢享用美食和喝几杯。不过他是乐天派,为人豪爽,不计较得失。

令人感到有趣的是:蔡伯伯因为过度玩麻将,休息又不足,所以下班后驾车在回家途中,时常打瞌睡。尤其经过后港四条石的基督教坟场时,想到葬在那儿的知己,更难集中精神驾车,多次险象环生,于是和雀友商量暂时“西线无战事”,把专用的麻将用多层油纸包扎起来,吩咐园丁把它埋在花园里。一个寂静的星期好不容易度过,家里安静多了。他们只呆呆地坐在客厅里,有时谈天,有时阅读,这样过了约三个星期,他们感到无聊极了,又吩咐园丁把埋在花园下的麻将挖出来,重新开战。直到60年代中期搬到加东公园的洋楼,换了新的雀友,还经常打麻将,尤其是伯母,一打麻将和喝点儿白兰地,马上精神百倍。玩麻将成为他们生活中不可或缺的一部分。直到现在,第二代的蔡家还是以打麻将联络友情,训练脑力,乐在其中。

痴迷电影 兴趣广泛

至于蔡璐,他在周末也有非常精彩的节目。主要的是看电影、开派对、上舞厅、跳茶舞、约女朋友或到处游荡等。有一段时间还到国泰附近的明日画室,向刘抗画师拜师学画,所以对他来说,周末的时间是不够用的。

先说跳舞。他在周末有时会约几个朋友,到惹兰勿刹新世界的爱阿米歌舞厅,买票和获邀的女士们学习当时流行的舞蹈,如查查舞、狐步舞、华尔兹舞、探戈舞和摇滚舞,学得很起劲,很用心。我很老土,思想也很保守,对跳舞不感兴趣,又笨手笨脚,只在舞厅里坐冷凳。有时在星期天,他会约朋友到国泰戏院楼下的餐厅和女朋友跳茶舞,或在星期六晚上到加东公园对面嘉宾旅店的天台跳舞。我是陪客,很少开口说话,他们的娱乐我也心照不宣,彼此都有默契,偶尔也和他的朋友聊上几句。

.jpg)

摄影郊游会留影(左起为蔡文玄、曾希邦。唐金华摄)

再说看电影,他每次会邀请我参与作陪客。我们看电影是免费的,而且是坐在楼上的特别位,因为蔡伯伯是邵氏的经理。他持有贵宾卡,也持有国泰机构赠送的贵宾卡,所以在这两机构的院线上演的电影都可以免费观看。也因为这个方便,他是疯狂的电影迷,我时常不能全程奉陪。他有时在星期六和星期天看五六部影片,从早场(morning show)看到半夜场(mid-night show),把国泰和邵氏戏院一周内上演的优秀电影尽量看完。他从一间戏院赶到另一间戏院:奥迪安、首都、国泰、柏屏、国宾和丽都戏院等。为了赶场他不吃午餐和晚餐,只喝水和吃零食充饥。因时间有限,我有选择性地最多看三部。我会选择著名演员或导演的影片,尤其是紧张大师希治阁的作品,长城和凤凰等公司的优秀影片,英国和欧洲的影片,其他的由他自己去追看。其实,他在观看影片前已做好功课:先阅读各种电影杂志,如美国的多种电影月刊,《电影杂志》(Motion Pictures)、英国的《电影与电影制作》(Film and Filming)和 《电影年鉴》(Film Review)等,同时他自己也有记录看过的影片,编制导演的作品目录等。有时在星期五晚上,邵氏公司有招待广播电台职员和报界记者预看试片,这我不会错过,可以先睹为快。当时常出席试片的观众有吴家璧夫妇、蔡芙蓉、萧芝昌、符和霖、曾非敏、赵文华等。因为电影看多了,我开始写观后感,第一次寄到《南洋商报》就发表在影艺版,稿酬是4元,这给我很大的鼓励。后来商报的编辑罗柏(笔名)来拜访蔡伯伯,他得知蔡璐和我喜欢看电影,鼓励我们多投稿,于是我们便成商报影艺版的影评人。蔡璐常用的笔名是蔡澜和连澜思等,尤其在曾希邦负责编影艺版时,写得更频繁,所以后来不称他为蔡璐,习惯叫他蔡澜了。曾希邦是《南洋商报》的高级翻译员,常用“韩铮”写影评,分析独到,文笔生动,言之有物,蔡澜和我对他都佩服得五体投地,成为我们学习的典范。他与希邦无所不谈,成为约50年的知己。

我偶尔也会和他们一起去看半夜场。每次去看,我都有心理准备,因为看完半夜场之后,没有霸王车行走了,要回到后港6条石大有问题。正常时间在 士巴沙路有180马西迪霸王车川行到后港6条石,可坐5个人,车费每人约5毛,非常方便。半夜场大约在晚上11点多开始放映,大约凌晨1点多完场,然后三四个人一起步行到大坡二马路附近的同济医院,在街边的小贩摊吃夜宵。再从单边街走到丝丝街,然后向小坡走去。有时候坐在康乐亭聊天,或靠或躺在公园的木椅上,海风阵阵迎面吹来,凉意袭人,坚持到天亮才回家睡觉。有时跑得更远,由小坡取道尼浩大道,经过独立桥,蒙巴登路和福特路,直到加东公园,跑得腿酸脚痛,口渴肚夭,大家坐在凉亭内或木凳上聊天。这里的海风猛烈,使人冷得毛发悚然,直挨到天亮,才拖着疲惫的身体回家。

年少轻狂 风流倜傥

有时在周末,他的中正学弟徐纪德、苏进文、黄秀琛等会开派对或庆生会。徐纪德和他青梅竹马的女友云姐在后港3条石信立住宅区,租了一间双层排屋,经常邀请同学和朋友在他家开派对。有一个名叫玛丽的熟女也被邀出席,我不知道他们是怎样认识她的,只知道她是麦波申路北京露天戏院的售票员,浓妆妖艳,粗话连篇,口不遮拦,常常引人哄堂大笑。他们又吃又跳舞,嘻嘻哈哈玩到半夜,然后在那儿过夜。这是50或60年代年青人的流荡过程,不足为奇。

蔡澜的女朋友很多,而且喜欢比较年长的,受中英文教育的都有。他为了要追求当地一个著名歌星的妹妹,特地驾了一辆乌龟车(福士伟根)到南洋大学和她会面;他到吉隆坡游玩时,住在嫂嫂弟弟开的旅店,认识了一个吉隆坡的女孩,他也不辞劳苦地多次乘搭火车到吉隆坡和她会面。不过这两件事都没有好结局,个中原因不大清楚。蔡澜去日本深造后,歌星的妹妹曾约我出来喝茶聊天,同时请我在国宾戏院观看电影,当时她在经济发展局任职,主要是想从我口中打听他的近况。蔡澜也曾介绍几个女朋友给我认识。当时我以学业为重,又没有经济能力,只见一两次面,所以都没有成功。记得有一次在晚上,他叫我到亚力山大路的一个车站见一个姓黄的女孩,她是艺术剧场的新演员,皮肤有点黝黑,很有气质。我在那儿傻傻地等了几小时,她始终没有出现,最后扫兴地回去。后来我发现中了他的调虎离山计,被他耍了,原来他早已约了她去青天戏院看电影,不要我做电灯泡,开了我一个啼笑皆非的大玩笑!

跟他交往多年,我发现他比较喜欢成熟和年长的女人,他说她们懂得风情,比较有女人味。他的好友曾希邦最了解他的所好,知道他曾和哪些女人要好,尤其他在日本期间的艳遇。有一次,蔡伯伯搬到加东教师别墅隔壁的洋楼时,整理旧物,发现一个小旅行袋,打开一看,立刻叫我从教师别墅跑过去。他说那是蔡澜的私人秘密,他不要知道,不要公开,也不要抛弃它,要我见证,原封不动地恢复原状,放回贮藏室。其实,旅行袋只装满了他和所交女朋友的各种信物,仅此而已,不过蔡伯伯很尊重个人的隐私,所以慎重处理罢了。

至于游荡,时有意料不到的经历。有一次,他的朋友,安息日中学的超龄生李先生,带我们到新世界附近的花街,夜间参观弓蕉脚。他是暗牌,配有短枪,对三教九流活动的地方了如指掌,讲话是掺杂方言和英语,声音有点沙哑,可能吃喝过度。他是领头羊,他跑到那里,我们一伙也跟到那里。当时的弓蕉脚灯光暗淡,马路凹凸不平,到处乱丢垃圾,巷里人来人往,多是低收入的凡夫走卒。我们向灯光微弱的屋内房间探目张望,四处有异味,像爽身份和尿的味道;然后再走到罗维街,走上二楼,通过小孔偷看楼下房间的情况。最后走到绿色巴士车头附近的柔佛街,这里的情况和前者大同小异。柔佛街、弓蕉脚和罗维路是低档的花街,鲜有年青的神女,消费3元至5元。当时新加坡比较高档的花街是牛车水的恭赐街,马来亚名妓“阿都拉37”入住牛车水时,门庭若市,名噪一时。有时我们会到大坡的马真街,潮州巴刹和柴船头等所在,吃潮州粥或蒸鱼,然后在靠近河畔的树下,用一角钱买一支香,聆听老人讲故事。因为他用潮语,我感觉似懂非懂,好像是“告亲夫”的故事。我最难忘的是参观牛车水的沙莪街,有很多殡仪馆,五脚基阴暗,店里外趟着病重的老人,摆着棺木,隐约传来阵阵的呻吟声,令人不寒而栗。

赴日留学 各分南北

修完高三后不久,本人因经济拮据,无法继续深造,应征到小学执教,再搬回加东,和文冬的老同学住在一起。蔡澜和学弟苏进文不久后一起前往日本深造。他在动身前往日本前,要求我常和他的父母联系,抽空多陪他们,我以感恩的心情答应了。尤其蔡家在60年代中期搬到加东公园附近的美雅路后,我们也搬到教师别墅,我和蔡家刚巧是邻居,窗口对着蔡家,几乎每天都到蔡家喝茶聊天;有时打麻将三缺一,我也勉强加入,凑成一桌。因为是新手,结果缴了不少学费。更凑巧的是,曾希邦新婚后,也搬到教师别墅居住。

蔡澜和进文到了日本后,先在日本国际协友会攻读日文一年,掌握基本日语后,次年才正式进入大学深造。蔡澜进入东京大学就读,主修电影制作;进文则修读电视修理课程。

次年,他们和新加坡到日本深造的“同乡”相遇,他乡遇故知,格外兴奋,又臭味相投,成为留日的新加坡6虎将。他们是:刘奇骏(专修水产),白贵池(修读航海系),李秀忠(专攻美术)和黄秀琛(选读语文)。他们在日本互相照顾,经常保持联络。后来新加坡前往日本修读经济的谢宜铮,也加入他们一伙。有趣的是,他们在日本假期中时常一起租车同游。日本的交通规则和新加坡的有所不同。日本是国际法,即右上左下,正好和新加坡英制的交通规则相反,所以经常险象环生,几次差点儿酿成车祸。有一回因为危险驾车被交警逮着,他们急中生计,言定不讲日语,只用潮语交谈,交警一问三不知,再用手语,比手划脚,还是无法沟通,最后交警只好放行,他们都握手称庆,化险为夷。

深情厚谊 绨袍之义

蔡澜在日本深造时,我们经常有书信往来,不过我们谈的都是家常话,如蔡伯伯的生活情况,包括周末的摄影郊游会等。后港的雀友不来加东了,所以蔡伯伯有时间写诗。有时拿了长竹枝扫把,打扫门前的草地和马路。退休后,夫妇曾到欧洲旅游,回来后写了《十二城之旅》诗集;他听了一位乡村老教师的悲惨遭遇有感,写了《无色的虹》等。蔡伯伯每次写了新的诗作,都会给我先睹为快。他在加东公园晨运结交了不少新朋友,其中包括银行家柯进来、铜乐队指挥黄汉民和其他邻近的居民,有时晨运后还到蔡家品茶,其乐融融,日子过得十分惬意。后来黄汉民成为蔡家的谊子。此外,我也请教蔡澜不少有关日本电影事业的概况,如日本名导演市川 、黑泽明和性格演员三船朗等资讯,以方便写影评。他在深造时,年纪轻轻兼任香港邵氏公司的日本代表,可说是半工半读。他负责选购日本的影片,如青年偶像小林旭,盲侠胜新太郎和青春玉女吉永小百合等明星的佳作。职是之故,他的日语一级棒,连大阪黑社会的用语他都洞悉。他挑选的日语片子,以华语配音后在新马邵氏院线上演,很卖座。小林旭和吉永小百合曾成为年轻人的偶像。

我不清楚他在日本东京大学读了多少年,也不知道是否毕业,他也很少回来新加坡探望父母。如果回来,也是来去匆匆,好像滚水烫脚。有一次,他和进文回来省亲,要我带他们到柔佛的金马士探望老朋友徐纪德夫妇。抵达后,他们得知纪德太太云姐在分娩女儿时,发生意外,下半身瘫痪,只能爬行,样子挺可怜,十分同情她的不幸遭遇。幸好云姐生性乐观,大家见面时还是有说有笑,回味当年在新加坡共度的欢乐时光。

放长假时,他们的好友也经常一起回新加坡度假。最令我难忘的一件事,就是在某一个晚上到樟宜浅海上的奎笼游玩。他们把渔网捞起时,刘奇骏一马当先,把活生生的鱼往嘴里送,大快朵颐,蔡澜和苏进文也动起手来,有样学样,我站在一旁,十分惊讶,不忍目睹。刘奇骏手里拿着一条鱼递过来,硬要我开口咬来吃。他们都看着我,只好硬着头皮把活生生的鱼咬了几口,满嘴都是鱼血,非常恶心,虽然感觉有点儿鲜美,但就是吞不下去,又怕当面出丑,笑我是胆小鬼,后来,快快地喝了一口白兰地,勉强地把它吞下肚。刘奇俊的父亲是新加坡有名的鲜鱼批发商,同时他读的是水产系,所以知道哪些鲜鱼可以生吃,哪些不可生吃。他们也把苏东拿来生吃,还笑说味道奇美无比,不吃终身遗憾。

过了几年,刘奇俊、苏进文、白贵池和李秀忠都回来了。刘奇骏在三井株式会社任职,白贵池在家族生意做事,苏进文开电视修理店,李秀忠则到新山高就。后来蔡伯伯告诉我,蔡澜被邵氏公司六老板邵逸夫聘请,担任高职。几年后,他加入邹文怀的制片公司,先后监制成龙多部影片。有时我路过香港小住,也约他出来叙旧,那时他和台湾女导演结为夫妇,过着甜蜜的家庭生活。最近30多年,他弃影投入美食界,闯出一片蓝天,成为美食专家,经常带团东奔西跑,尝尽世界各地美食。蔡夫人则成为虔诚的佛教信徒。

我们相识60多年,他和新加坡人蔡和平、曾渊沧和蔡摩根一样,定居香港,各有特出的表现。蔡和平是著名的导播,曾渊沧是出名教授和评论家,摩根蔡是造诣很高的插图师。蔡澜由电影科成为监制,转跑道成为美食家,现有百万计网络粉丝。他在邵氏任职时,曾带外景队来新加坡拍片,我们曾有近距离的接触。

现在回想起许多往事,共同度过宝贵的时光还历历在目,但潮起潮落,月圆月缺,目前各分南北。蔡家给予我的一切,是缘份,也是美丽难忘的记忆,我由衷地感恩。

(作者为本地作家)