翰墨传薪 融通古今

——画家陈钦赐

文图 · 赵宏

推动本地美术基础教育和艺术普及

画家、书法家陈钦赐(Tan Khim Ser,1943-)在本地颇具影响和知名度,他一手创办并领导的新加坡更生美术研究会(Life Art Society)成立于1972年,长期致力于将传统书画艺术融入社区生活,促进多元文化交流,推广本土美术活动,培养艺术人才,并提升公众对艺术的鉴赏力。2024年春节期间,陈钦赐组织30位书画家进行马拉松式现场挥春,也与SMRT合作,于同年在海湾舫地铁站举办为期一年的国庆壁画展《百花争艳》,通过22位书画家的26幅作品展示新加坡“花园城市”的文化特色,传为美谈。

新加坡地狭人少,独立建国之初即确立以经济建设为首要任务,保证国家迅速成长,但艺术领域的发展则相对迟缓。早期英国殖民者登陆新加坡后,同时也带来欧洲艺术的种子,但落地生根的华族社群占据国民人数的大部分,时刻也没有忘记自身的文化根源——源自中国的东方艺术传统。1938年,在史丹福路(Stamford Road)一带,林学大(Lim Hak Tai,1893-1963)设立南洋美术专科学校(简称南洋美专,Nanyang Academy of Fine Arts,NAFA),这是新加坡华社在20世纪中叶推展艺术教育与文化建设的重要标志。南洋美专不仅是新加坡第一所系统教授西洋与中国美术的高等艺术学府,也奠定并见证了融合中西艺术、表现南洋热带风土人情、具本地区域特色的“南洋风格”的诞生与传承。1957年,移居新加坡不久的中国女画家沈雁(Sun Yee,1919-2010)与新加坡中国学会共同创办新加坡艺术学院(Singapore Academy of the Arts),进一步推动了新加坡的现代美术教育。沈雁以一人之力撑起一座美术学院,自任院长兼讲师,如今很多知名的画坛名家,当年都是她的学生。可惜至1980年代,因经费不足,新加坡艺术学院停办。

1984年,拉萨尔艺术学院成立,初名拉萨尔艺术学校(St Patrick’s Arts Centre),规模很小,设在中央医院附近的圣三一堂内,条件亦简陋,初期设有基础美术课程,如绘画、雕塑、陶艺等,强调当代艺术语言的探索与表达。学院创办人约瑟夫·麦纳利修士(Brother Joseph McNally,1923-2002)是来自爱尔兰的天主教教士和教育家,隶属于拉萨尔修会(De La Salle Brothers)。他在1960年代初来到马来亚,后转至新加坡,本人是一位雕塑家,对艺术教育充满热情,深感新加坡缺乏现代、前卫艺术的教育机构,因而决心设立一所专门的艺术学院。

2024年,南洋艺术学院与拉萨尔艺术学院正式合并为新加坡艺术大学(University of the Arts Singapore,UAS),首任校长是曾经担任南洋理工大学副校长的郭建文(Kwok Kian Woon)。至此,新加坡在接近建国六十周年之际,终于拥有了一所综合性艺术大学。

在这个历史进程中,如更生美术研究会一样的民间美术机构和团体也是新加坡本土艺术发展至关重要的环节。自20世纪初以来,这些机构和团体经历了由民间自发组织到国家制度支持的过程。这些团体不仅推动本地艺术创作、教育和展览,也在不同时期承担了文化认同、社会教育和国家建设的社会角色。1935年,新加坡中华美术研究会(The Society Of Chinese Artists)由张汝器、陈宗瑞等艺术家发起设立,是新加坡本地最早的美术团体之一。英国人黛拉·布彻女士(Della Butcher,1922-1993)则是新加坡私人商业画廊界的开拓性人物,被誉为“新加坡艺术家的母亲”。当年新加坡只有屈指可数的几间画廊,她最初与艺术收藏家Constance Meyer合作,在莱佛士坊(Raffles Place)附近的店屋中开设Meyer Gallery画廊。1970年,Meyer离开新加坡返回澳大利亚,黛拉·布彻将画廊更名为“纯艺画廊”(The Gallery of Fine Art),独自经营,致力于推广新加坡本土艺术家,尤其是在他们尚未被广泛认可的时期。1980年代,黛拉·布彻女士在樟宜机场开设分馆,成为世界上首个设立在机场内的艺术画廊。她将本地艺术作品带到欧洲和中东,提升了新加坡艺术的国际知名度。

陈钦赐家境宽裕,父亲是福建南安人,经营几间杂货店。他小学在彰德小学读书,后入中正中学,再入南洋美专,学习中国画、水彩和西洋油画。1966年毕业时,正值美术培训市场热络,美术成绩是中四升学考试中的加分选项,他于是决定投身其中,发挥所学特长。父母资助他在中峇鲁一带买下一间位于二楼的店屋,开办美术培训班至今。当时,画素描用的石膏像还属于贵重教学用具,就连美专的老师也时常找他来借用石膏模型。接受过陈钦赐美术培训的学生数量庞大,数十年来不下几千人。他们如今有的成了商业大亨,有的则是卓有影响力的政治家。一些已经身居高位、来自不同族群的政府部长,也曾特别登门求教,既是表达对陈钦赐艺术成就的赞赏,也是通过陈钦赐了解中国水墨艺术的魅力,深入认识本地华社的文化传统和审美趣味,以利更好地服务于新加坡社会。1980年,更生美术研究会青年团获得政府颁发“全国青年杰出奖”;1981年,该会再获共和联邦颁赐“褒扬奖”[1]。1998年,陈钦赐受新传媒之邀,在第8频道开设《丹青园地》节目,用一年时间,向广大观众传授彩墨画创作技巧。陈钦赐也曾多次举办慈善书画展,为智障人士福利促进会和《海峡时报》学校零用钱基金等机构筹款,热心社会公益事业。

陈钦赐和更生美术研究会推动了本土美术教育和艺术普及,使美术成为新加坡社会文化的重要组成部分,国家艺术理事会2003年特颁艺术支持奖,以示褒扬。

自成一格 赢得尊重

美术最可贵之处在于鲜明的个性、风格与地域文化标识,在于生动具体而细致入微的艺术表现背后所蕴含的文化与精神意义。本地知名艺术家、首届UOB年度绘画大奖获得者吴珉权(Goh Beng Kwan,1937-)曾热衷于此。他是印尼华侨,举家住在牛车水一带,在他的拼贴作品中,他使用牛车水茶叶铺的包装纸等不同材质的混合媒体原料,还原传统华人社区的文字标记与历史回忆,用隐忍、内敛的方式深情追忆家庭与族群的过往,即使是普通人,也能很容易地通过作品感受他柔软的内心。

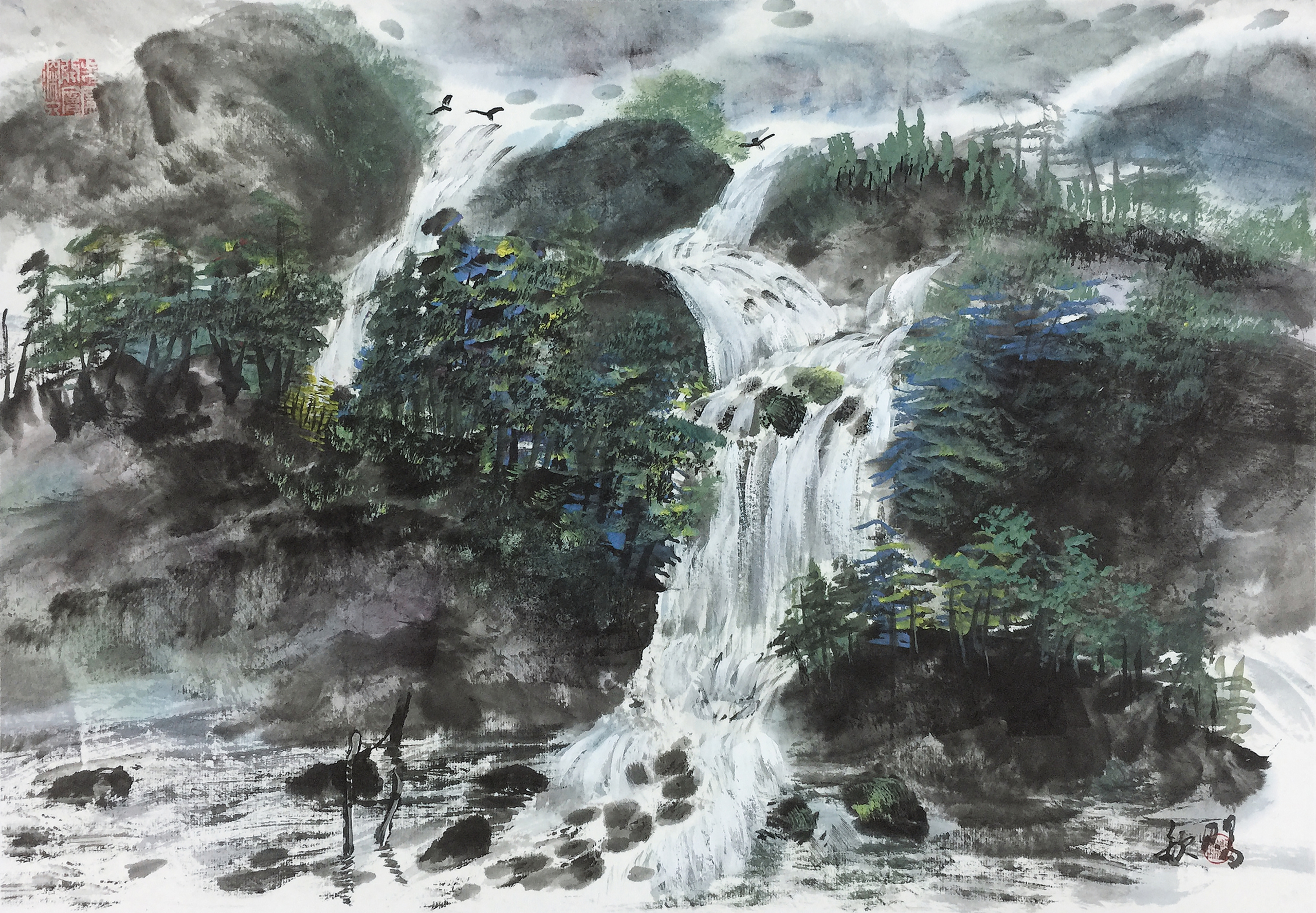

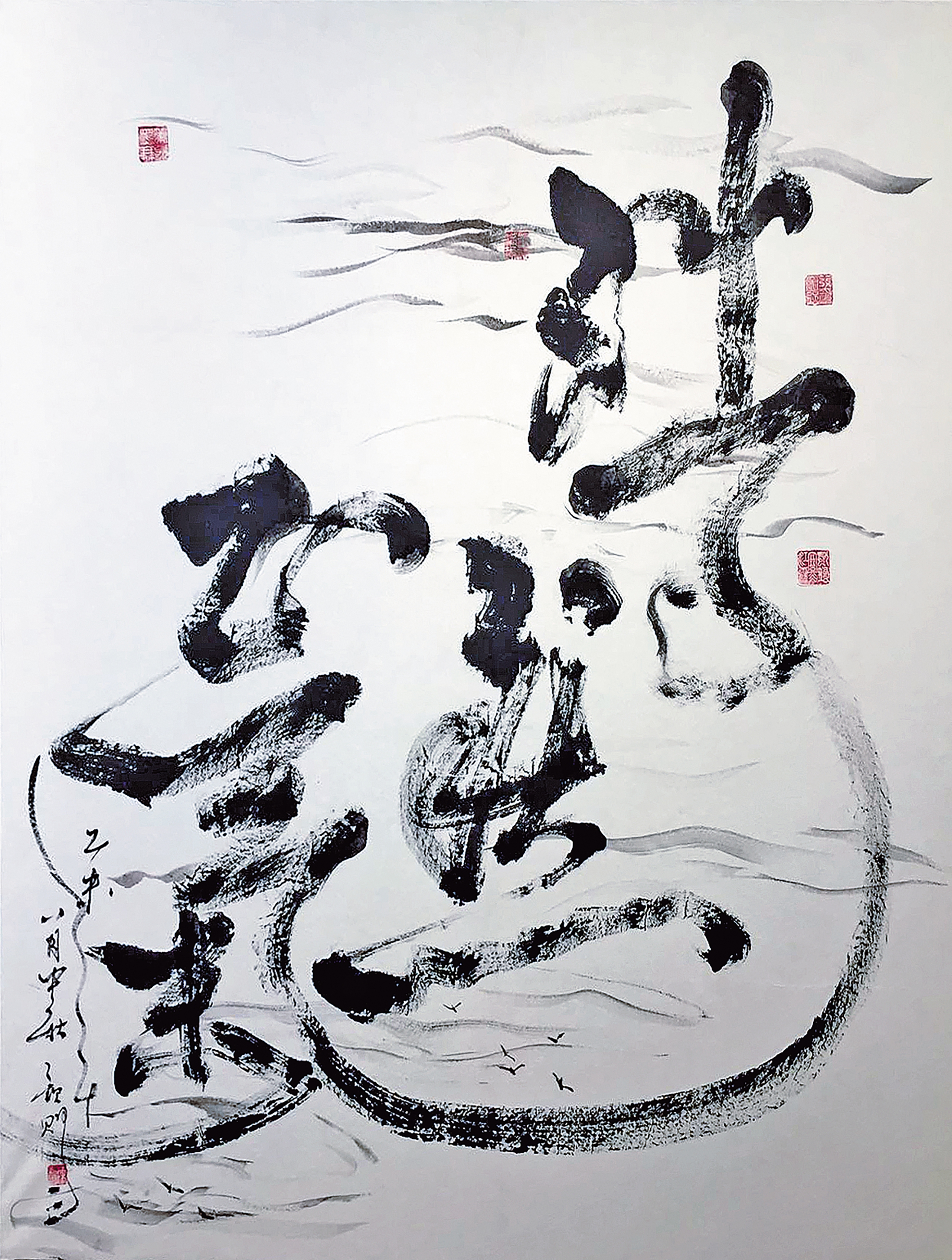

陈钦赐也是这种善于把细微表现与文化意蕴衔接起来的艺术大师。他不仅深谙传统中国水墨技法,也善于吸收西方绘画元素,形成独树一帜的个人风格,他的彩墨画将水墨韵味与西洋油画的光影与色彩、水彩画的透明感以及书法的笔法灵动性结合,展现出具有现代审美意象的东方绘画语言。

新加坡本地画家和收藏家经常会说起“彩墨画”,但这个词在中国美术界并不普及,只短暂地出现和使用过,主要在香港、台湾、新加坡等海外华人艺术圈流行。绘画在中国古代叫“丹青”,这意味着在中国画体系中,色彩运用一直存在,如工笔重彩、青绿山水、金碧山水和浅绛设色等。20世纪初至中期,受西方水彩、水粉、油画的色彩观念影响,一些画家开始尝试打破传统用色方式。在1950年代至1970年代,中国美术界提倡“推陈出新”,强调民族绘画的现代化,“彩墨画”一词逐渐兴起,代表画家是林风眠、丁衍庸、关山月、李可染、黄胄、刘海粟、吴冠中等。然而,彩墨画这一概念仅出现在现代艺术的转型时期,并未形成独立流派,后来渐次融入更广义的“现代水墨”体系。

从现代水墨到当代水墨又是一个飞跃。在当今世界多元文化表征和文化边界的模糊状态下,传统、固有的水墨范式给人的印象往往是陈旧与乏味,当代水墨则让人有焕然一新之感。水墨依然是原来的水墨,媒介没有改变,但却改变了使用的方式,因媒介而产生的语言和表意由此实现创新性的突破,其重要标志就是把水墨本身降格为仅仅是作为表现媒介的一种;而传统水墨则是把水与墨视为唯一的、信仰一般的终极表现形式。当水墨仅作为媒介使用时,所谓的用笔,笔意,水与墨与不同种类的宣纸所共生的墨效,以及画面隐含的文化标志和哲学以及美学倾向已经不重要了。当代水墨画家以个体的经验和意识,对传统水墨解构和重建,引进并融合已知的各种绘画媒介和表现语言,无边界,无限制,无定式,完成水墨、素描、水彩、油画、印象、抽象等概念的弥合与技术衔接。

陈钦赐的代表作之一即“水晶荷花”系列。他以细腻的笔触、层层叠叠的晕染技巧,展现出荷花剔透如水晶般的质感。与传统工笔或写意荷花的技法完全不同,他强调光影透视,画面有浓郁的东方诗意韵味和西方的色彩场域空间感,突破平面构图的局限,作品更具当代性,受到国际艺术界认可。

此外,陈钦赐对神仙鱼的描绘亦独具特色,他以书法笔法勾勒鱼身轮廓,以水彩晕染表现鱼鳞的光泽,使画面充满生动的流动感,展现了对生物动态美感的深刻理解。

陈钦赐在作品中强调荷花、神仙鱼等题材,是非常符合新加坡华人社群的传统文化心理的。荷花自古就是文人与君子的象征,鱼则蕴含着富裕与丰盈的期盼。他借用这些标志性艺术元素,大众易于理解,避免了深奥的学术性,以温润、祥和、吉祥的意象,塑造华社族群的文化认同,其影响也超越华人社群,对丰富新加坡多元文化社会有积极的推动作用。

折中美学推动新加坡书画发展

中国传统水墨精神在每一个朝代,每一个时期,都有不同的新鲜元素注入,不断汇聚,以至形成今日面貌丰富的局面。但万变不离其宗,中国人对水墨的执着是极其坚定的。近2000年来,无论何种流派、潮流,焦点一直都是对墨、水、纸这三种核心媒介的内在关系与形式表现逻辑的解读,色彩这一在西方艺术范畴中至为重要的元素始终不是重点。古人虽然把图画称为丹青,但由于绘画的主要赞助人——皇室或上层贵族,以及普遍的宫廷画家和职业画家群体,尤其是后期崛起的文人画主力士大夫阶层,自汉朝以来就崇尚素简的黄道老庄哲学。这种返璞归真、大道至简的理性认知一直贯穿于中国文化知识阶层,与普通世人崇尚的、艳丽的审美趣味形成反差,或者是有意识的审美距离。百姓人家喜欢色彩浓艳的年画,宋末元明时期也多有精彩的重彩或青绿杰作,但纵观之下,素雅的水墨仍是中国古代传统绘画的首要考虑及目标。

西风东渐,在近现代西方文明的强力席卷下,中国艺术不可避免地开始接受异域的审美倾向。尽管对于墨的执着依然进行着,这是画家的内心与精神归处,但对于色彩,或者真实的、充满活力的光影世界的表现欲望,也牵引着画家去尝试。色彩不是对水墨的致命一击,却绝对是重要的概念转折。但所有这一切,对新加坡的艺术家来说,从一开始就不是问题,因为这里是新加坡,一个绝对的融合与开放之地,是天选之城。新加坡美术的区域性特征之一,即传统与通俗的融合以及东方与西方的共生。

陈钦赐的艺术既不是纯粹的传统中国书画,也不是典型的西方艺术,他在艺术上的成就有个人因素,也是新加坡美术发展的一个缩影。新加坡美术不像中国内地、台湾、香港等其他华人主体地区那样有强烈的东方风格,是一种融合体系,即“折中主义”或者“折中美学”。

本质上来说,新加坡华人书画的发展路径以及“南洋风格”的形成也是一个重要的深层文化课题,既涉本地历史、族群迁移、文化交流,也是艺术家们对“在地认同”与“传统根源”的双重回应。新加坡独立前后,本地艺术家逐渐形成“在地文化”意识,刘抗、陈文希、钟泗宾、陈宗瑞、张荔英等画坛领袖人物开始探索如何将热带风物与中国画技法、西洋画技法结合的尝试。在书法方面,也有人尝试在结构、笔势,甚或单纯的汉字表意方面表现出更自由、更奔放的富有热带气息的节奏。这种具有明显的地域性和文化混融性的美学倾向就是南洋风格的思想基础,也是折中美学的具体体现。

陈钦赐不仅是一位卓越的艺术家,更是一位重要的文化推动者。他也强调艺术社会化,推动“艺术疗愈”概念,使书画艺术超越美学范畴,成为社会心理关怀的一部分。在新加坡美术史语境中,他应被视为有重要贡献的改良者之一,他的艺术实践倾向于一种普及型的美术,间接反映了新加坡美术界的一种分层:走精英化的个人道路,或者专注于以艺术推广文化的核心目标,陈钦赐显然更注重后者。

注释:

[1]参见《陈钦赐书画集》P3,更生美术研究会出版,2017年7月29日。

(作者为本刊特约撰稿、水墨画家、独立策展人兼国家美术馆艺术论文翻译)

Tan Khim Ser: The Art Promoter

Tan Khim Ser (1943–) is a prominent Singaporean painter and calligrapher, widely recognised for his influence in the local art community. In 1972, he established and has since led the Life Art Society, an organisation focused on incorporating traditional calligraphy and painting into community activities. Under his leadership, the Society has actively fostered multicultural interactions, supported local art initiatives, nurtured artistic talents and enhanced public appreciation for the arts.

In the 2024 Spring Festival, Tan Khim Ser organised a marathon live demonstrations featuring 30 calligraphers and painters creating festive couplets. In that same year, he collaborated with SMRT to unveil a year-long National Day mural exhibition, A Hundred Flowers in Full Bloom, at Bayfront MRT Station. The exhibition showcased 26 works by 22 calligraphers and painters, brilliantly highlighting the cultural essence of Singapore as a “Garden City”—an initiative that was embraced by the public.

Born into a well-off family, Tan had a father who was originally from Nan’an, Fujian and ran several grocery stores. Tan attended Zhangde Primary School, Chung Cheng High School and subsequently pursued studies in Chinese painting, watercolour and Western oil painting at the Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA). Upon graduating

in 1966, he joined a flourishing art education market, where art subjects could also help students in gaining additional points for the Form 4 entrance exams. Seizing the opportunity and with the support from his parents, Tan acquired a shophouse in Tiong Bahru, where he began offering art lessons—an endeavour he continues to this day.

At that time, plaster statues used for drawing were still considered as costly educational resources, and even teachers at art school would borrow them from him. Over the decades, Tan has taught thousands of students, many of whom have emerged as notable leaders in business world, influential politicians and high-ranking government ministers from various ethnic backgrounds. Many have returned to seek his advice, expressing appreciation for his artistic achievements and enhancing their comprehension of Chinese ink painting. Through Tan’s efforts, they have gained an understanding in the cultural traditions and aesthetic values of Singapore’s Chinese community, enabling them to better serve a multicultural society.

Tan Khim Ser possesses not only a profound mastery of traditional Chinese ink painting techniques but also a talent for integrating elements from Western art to develop a unique personal style. His colour ink paintings blend in the appeal of traditional ink with the brightness and hues of Western oil painting, the clarity of watercolour, and the fluidity of calligraphy, forging an Eastern artistic expression with contemporary visual aesthetics.

Recurring motifs in his art include lotuses and angelfish—elements strongly resonate with the traditional cultural psyche of Singapore’s Chinese community. The lotus, historically a representation of purity and nobility among intellectuals, and the fish is emblematic of wealth and abundance, are relatable images that connect well with the general public. Tan uses warm, harmonious and auspicious imagery to enhance the cultural identity of the Chinese community, steering clear of excessively academic methods. His impact also extends beyond ethnic boundaries, adding significant value to the enhancement of Singapore’s multicultural environment.

.jpg)

.jpg)