灵石世界的凝视

山水、百兽与人影在石中浮现,唯有静者能见。

文:罗一峰 图│熊俊华

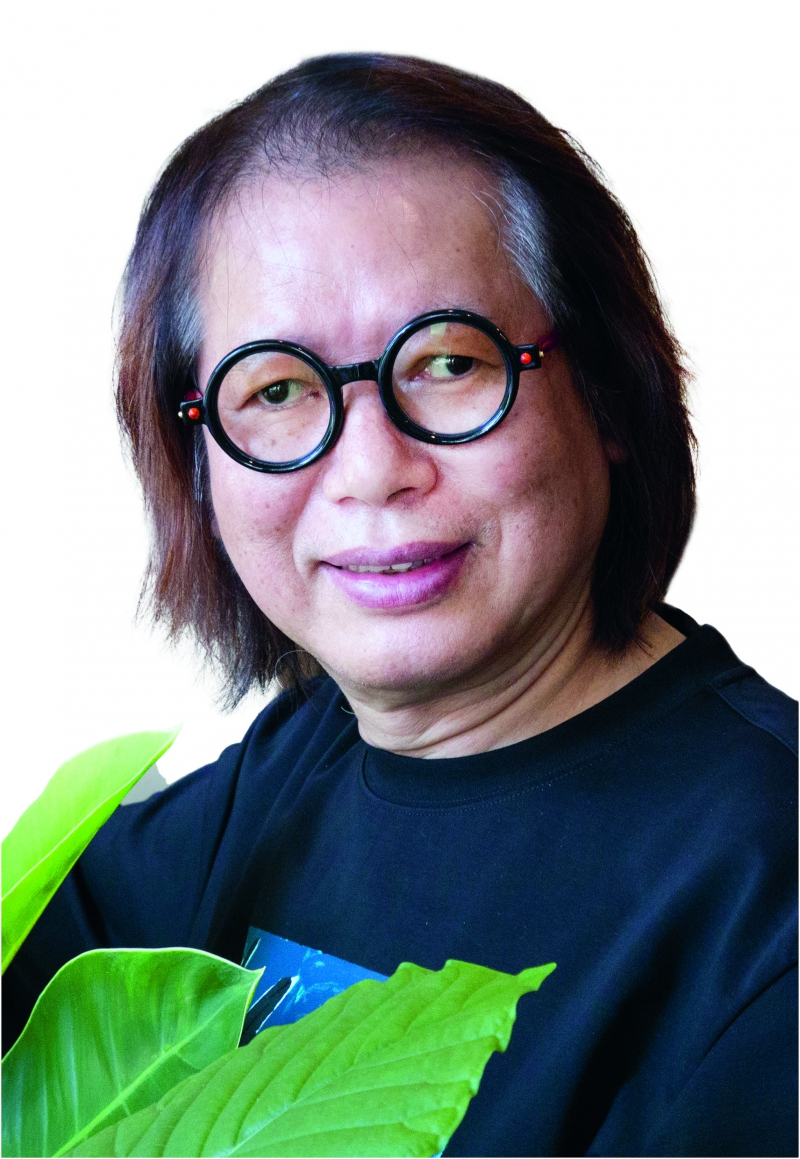

收藏者林禄在是一名画家,住在东部一栋两层的店屋中。楼上是他的居所,楼下既是工作坊,也是石头的藏室。

绘画之外,他酷爱收集未经雕琢的天然石块。他说,每一块石头都不可复制,每一件藏品都独一无二。他并非地质学家,不会着眼于矿物成分、结构或形成过程。他看重的是石头的色彩、纹理与形态,以及那种天然造化所赋予的稀有性,更重要的是它们带来的情感触动。

一丘卧沙,二童对坐;如在画中,境在无声。

喜欢收藏奇石的画家林禄在。

他说,他不是去看石头,而是等石头“说话”。那是一种静坐观照、心神与物交融的过程。石头给予他灵感,于是有了山水,也有了动物园。

山水

在禄在的案头与茶几之间,石头不再只是石头,而是一方深邃天地、一段凝结的山水。

他从自然中拾得这些天然石块,有的如峻岭断崖,有的宛若沙洲浅滩,有的则似远山云影,不加雕琢,不染尘迹。通过巧妙的组合与承托,它们成为一座座微缩的山川。

连绵的山脊、流动的坡势、塌陷的岩洼,甚至空中云影都仿佛得以具象化。无需笔墨,也无需泉声鸟鸣,这些石中山水自有静气,一种不言自明的辽阔与幽微。

山石之间或有植物、陶器、童子、佛像点缀,构成静谧而丰沛的视觉世界。

动物园

如鱼跃水面,动感十足,仿佛瞬间凝固的画面。

除了山水,也有“动物”。它们非雕非琢,却似乎生来就带着生命的轮廓,只等有心人辨认。

禄在将一块墨黑石安放在绿植之间,低伏而安静,头微微抬起,身形贴地,显露出潜藏的张力,俨然像是隐藏在丛林中的黑豹。

“大象”与“犀牛”的形象显而易见,不言而喻。

还有,大象与犀牛结伴而栖。一方体态庞厚,气定神闲;另一方低首卧伏,牛角微翘,沉默中自带坚韧的气息。这些石头,未经人工雕琢,自有其生动面貌。

而最耐人寻味的,是那两块模糊不明的石头。禄在说,那是兔,但笔者却看见了一头乳牛。有时像这,有时像那,全凭角度与想象。

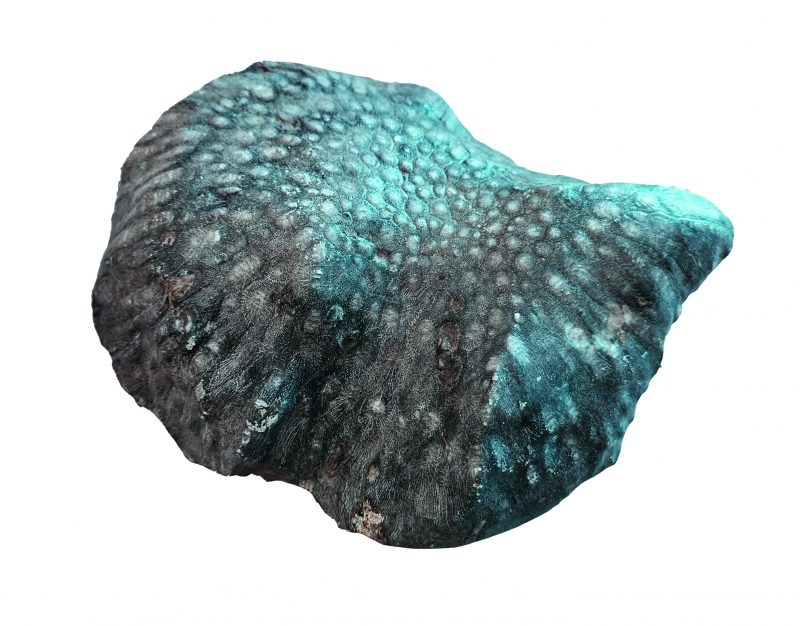

像龟,像贝壳,又像山鸡的石头,在不同的人眼里呈现自己的“生命”。

还有一块石头原本是海龟,乍一看又像贝壳,转个方向竟又似山鸡。在禄在的“动物园”内,石头并不是被定义成谁,而是某一瞬间,“像了什么,就是什么”。 一块石头,可能住着三种动物,随角度、光影、心境不同,浮现不同生命。

禄在的摆设里,物种不是被确立,而是被发现。他从不强迫石头去变成什么,而是等待它慢慢显露出它可能的那一面。

石中人

禄在收藏的石头中,也栖息着人。它们没有明确的五官,却不妨碍观者从轮廓与气韵中辨认出人的姿态与精神。

有一块黑底石上,一道乳白色纹理如一人垂首入定,静坐于山洞之中。那不是浮光掠影的一瞥,而是一种安住于山壁之内的修行气象,形隐神在,仿佛天地都已静默。

石纹宛若一幅山水,令人惊艳。

(左一)七 仙 女:石 面 呈 现 出 轻 盈 流 动 的 白 纹 , 在 黑 色 基 底 上 跳 跃 展 开 , 仿 若 一 幅 嵌 在 石 中 的 古 代 壁 画 。 比 起 修 行 者 的 孤 寂 内 敛 , 这块石则多了几分人间烟火与灵动生趣。(中间)达摩:浓烈红色部分如披肩僧衣,一抹深灰正中竖落,形似达摩的面容或冥思的神情。(右一)洞中人:未经任何人工染色或处理,洞中人浑然天成。

另一块石头被收藏者称为“七仙女”。七人并肩,有的凝立,有的似在翩翩起舞,各具姿态。

而最引人注目的,是那块赭红色石头。收藏者说,那是达摩。整体构图拙朴简练,却极具冲击力。虽说不见眼耳鼻舌,却有一股精神气场,俨然是修道者的形象。

这些石头,无需雕刻,便已显现人的意象。但这意象并不局限于具象化描述,而是从结构、色泽、气势中,唤出一种人物气质。石中有人,人中有境,皆非凭空附会,而是恰到好处地,静静等待被辨识的刹那。