追逐生命中的光彩

——成君专访

文 · 齐亚蓉 图 · 受访者提供

家世背景

上世纪二十年代中期,祖籍广州番禺的成开昌(1911-1986)南下新加坡谋生。他在一家华人开办的机械厂做了五六年机工,之后回返家乡,娶小他两岁的崔霭嫦(1913-1996)为妻。

1933年,开昌夫妻的长子出世。1936年,开昌携怀有身孕的妻子及长子再次南下。来到新加坡,他们一家人租住在美芝路附近的彭亨街(俗称打石街)24号。这是一间两层楼的旧式店屋(他们曾分租给另外两家人),属阿拉伯人的产业。

也就在这一年,他们的长女出世。

重返狮城的开昌入职结霜桥旁的冷藏公司制冰厂机械部(做机工),每天骑着一辆旧脚车往返于制冰厂和住家之间,靠自己的技能养活一家大小。两年后,他们的次女出世,再两年后,他们的第三个女儿出世。后来的十年间,他们又添多两男一女。1951年6月26日,成昌夫妻的幼子,亦即他们的第八个孩子出世。父亲为这个最末一位前来报到的男孩取名泰忠。泰忠小时候曾到过结霜桥旁的制冰厂窥探父亲工作的情形。多年之后,他成了一名诗人,父亲的身影在他的诗作《结霜桥的哀歌》中再现。

孩童岁月

泰忠有关人生的最早记忆可追溯至他四五岁的时候。那时的他跟几位兄姐都归大姐管教,尽管大姐对他们很严厉,但泰忠的孩童岁月还是充满了轻松愉快的氛围。记忆中的他常常跟一群小伙伴在街巷放自制的纸风筝,或者去郊野抓蜘蛛,有时还去纽顿圈的大河沟抓小鱼。他最为亲近的人,是年长两岁的四姐。

泰忠未曾接受过正规的学前教育,但母亲在他很小的时候便开始口授他《三字经》,要他明白做人的道理。此外,母亲还常带他去快乐世界的娱乐戏院或银国戏院看粤剧电影,《牡丹亭》《穆桂英》《十五贯》《刘知远》等古典戏曲因此而闯入他的世界。

同一时期,泰忠每天都通过“丽的呼声”广播电台收听讲古佬李大傻的粤语故事。那些童话故事、侦探故事及民间通俗逸事尽皆成为他的精神食粮。过后,他会把这些故事加以改编,讲给隔壁杂货店老板的两个同龄儿子听。

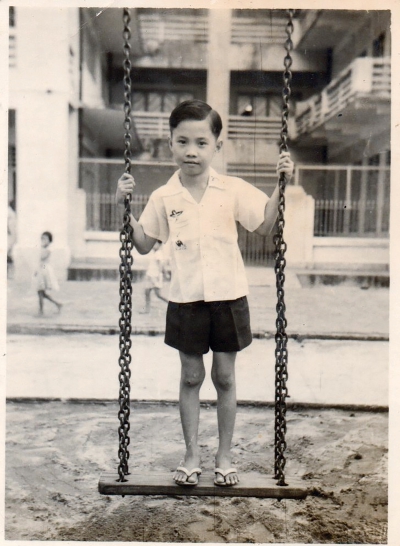

就读崇正小学时的成君

七岁那年,泰忠入读住家后面的崇正学校。因为距离实在太近,他常常在听到学校钟声响起的时候,才匆匆从住家后门冲进校园排队。

入学后的泰忠喜欢在学校跟同学一起打兵乓球,晚上则结伴去附近的联络所打篮球。由于英文较差,他的学业成绩并不突出,但华文一直不错,尤其作文常常被老师当作范文读给全班同学听。小学阶段,对他影响最深的老师当属教科学和音乐的君绍老师。本名王俊杰的君绍在本地文坛颇具盛名,他的教学方式独具一格,深受广大学生喜爱。那时的泰忠私下里跟君绍老师并无任何互动,倒是后来他任职青年书局时,君绍老师常来买书。再后来,他们又都成为文艺协会的理事,加之对于园艺的共同爱好,这对师生终于成为一对忘年之交。2014年4月,君绍老师仙逝。三个月后,泰忠写了一篇文章悼念恩师,题为《游走于文学与花木之间》,此文后来收录于成君文集《踏影文踪》里。

曲折的中学教育

1965年,泰忠踏进金昇工艺中学的门槛,那是一所华英混合学校,泰忠就读华文班。

由于师资力量薄弱,他在第一年里几乎没学到任何东西。中二那年,泰忠和他的同学们被“重组”进入另一所中学——立达中学。中三分科时,数理化成绩不错的泰忠被分去唯一的理科班,但前两个月里,始终没有老师来给他们上课,全班同学被迫集体转学文科。这一年,他遇到教华文的陈如信(笔名陈朗)老师。陈老师擅长散文写作,其作品常见于《星洲日报》“星云”版。除了鼓励同学们尝试文学创作,陈老师还介绍很多新马华文文学作品给他们作为课外读物,如马来西亚作家慧适的散文集《幸福门外》等。此时的泰忠已开始接触新诗。这年6月,他收到四姐送来的他人生中的第一份生日礼物——本地诗人苗芒的诗集《待日》,这令他如获至宝,兴奋莫名。后来,他还爱上中国诗人李瑛的诗作。上作文课时,陈老师允许学生以诗歌的形式完成作业。以此为起点,泰忠开始了诗歌创作。他最初的目的只是为了省时省事,后来逐渐体会到诗的韵味及其内涵,写诗即成为他的一大爱好。

陈如信老师堪称泰忠的文学启蒙老师。

这一时期的泰忠也开始广泛涉猎中国现代文学作品,如巴金的“爱情三部曲”(《雾》《雨》《电》)及其长篇小说《第四病室》《寒夜》《憩园》等。此外,冰心、鲁迅、郁达夫、老舍、曹禺等作家的作品也令他爱不释手。

中四那年,学校准备出版一部建校开幕特刊,邀同学们投稿,泰忠随手挥就的诗作《随笔》被选中。这首处女诗作后来收录于他的诗集《追逐生命中的光彩》里。

中四会考时,泰忠在全校243名毕业生中排名第13,但他并未得到上高中的机会(那年他们学校只有9名学生考入高中)。

渴望继续上学读书的泰忠踏上了一条不寻常的求学之路——报读成人教育促进局属下的圣约瑟学校夜校班。此时的他面临一个大问题,那就是必须自主解决每月18块钱的学费(普通高中生的学费是每月3块钱)。为此,他只好白天去二哥介绍的铁厂上班,晚上(7-10点)去夜校上课。一年后,他辞去铁厂的工作,专心准备高中会考。那时的他曾去立化中学夜校班(那里的老师教学水平比较高)旁听地理和历史课,他还借抄名校学生的笔记来读。可惜的是,他当年的会考成绩并未过关。

1972年,泰忠应召入兵营参加国民服役。这年年底,他再次参加高中会考,但成绩依然没能达标。次年,他进入兵营医院担任医务员,这才有时间温习功课。再次步入考场的他终于拿到了高中毕业证书,并被南洋大学历史系录取。

读高中(夜校)的两年经历颇为坎坷,他曾写了多篇散文以抒发心声,排解苦闷,可惜底稿都没能留存下来。这段经历虽充满艰辛,但也成为一笔可贵的精神财富。

南大岁月

1974年3月,泰忠入读南洋大学,他原本的志愿是中文系,但后来去了历史系。

进入大学校园的泰忠非常珍惜这来之不易的机会,除了修读本专业的世界史、中国史、东南亚史、欧洲史之外,他还修读了中文系的中国现代文学、中国文学史及新马华文学。与此同时,他也开始大量创作诗歌与散文,并以成君、成向阳、一笑、戈尹、聂海等多个笔名(成君后来成为他的固定笔名)投稿校园刊物及校外的一些杂志。

大二那年,他加入南大合唱团,后来担任秘书一职。这是一个组织严谨的文艺团体,成君的文学创作才能(编写剧本和三句半)及组织能力(排练戏剧、办壁报、搞出版、组织研讨会、筹办迎新晚会等)得到发挥,为后来步入社会积累了丰富的经验。

但由于英文考试不及格,成君比同届同学晚两年毕业。

闯荡书业

1979年,获取大学文凭的成君进入一家贸易公司担任营销经理,他白天上班,晚上去新加坡中医学院上课。在那里,他遇到曾就读商学院经济与统计系的同届校友刘有瑛,有瑛也曾是南大合唱团同期成员。两年后(1981年),成君娶有瑛为妻。此时的成君已成为青年书局的门市部经理,在这里,他结识了很多本地文教及艺术界人士,由此踏入新华文坛。

1995年,成君与有瑛摄于黄埔家中花园

上世纪80年代中期,本地书商大量引进中国书刊。由于渠道不同,价格参差,华文书市场一片混乱。1986年10月17日,商务印书馆新加坡分馆成立图书发行中心,成君进馆担任副经理,肩负采购和经营的重责,后升任董事副经理。

1998年6月30日,成君由董事副经理升任董事经理,直至2010年10月30日卸任。

在他任职的24年间,商务印书馆新加坡分馆走过了一段辉煌的历程。它曾肩负起大量进口图书以供应本地及马印地区各大小书店的重任。与此同时,它还举办各类型书展并参与大型书展,为提升本地区华族文化和教育事业做出了巨大贡献。

这段时间里,商务印书馆也参与由报业控股华文报业集团主办的一年一度的“世界华文书展”(后易名为“世界书展”),成为最大参展面积的中文书参展机构。在历届展览期间,除采购大量优质中港台新书外,商务印书馆还组织展出更多有关民族文化元素的展览项目。在出版方面,更开拓了多系列的儿童图书。

这一切,成君功不可没。

由于在书业的影响力,2005年至2009年,他曾任新加坡华文出版协会副会长;2006年至2009年,他曾任新加坡书业文具商公会会长。

驰骋文坛

1980年,成君接受时任《南洋商报》文艺副刊编辑谢克的邀请,加入刚成立不久的“新加坡文艺研究会”(十年后更名为“新加坡文艺协会”),并担任理事。

此后长长的40余年间,他曾任该协会财政、总务、副会长、会长等职(2013年,前会长骆明卸任,他接任会长至2022年)。卸任会长后的他成为该协会荣誉会长之一。

除了协助、主导举办各类文艺活动,组织推动各类文学座谈会、作品展、全国中学生文艺营等活动之外,成君近二十年来一直肩负着该协会属下一些刊物主编的重任。

2003年6月至2005年3月,他曾主编过九期的《新加坡文艺》季刊。2012年5月,他再次接手主编《新加坡文艺》季刊至2020年。

此外,他还主编了《第七届“向文艺敬礼”纪念特辑》(2008年)、《新华文学馆开幕纪念特刊》(2012年)、《新华文学50年当代作家资料汇编(1965-2015年)》(2015年)、《新加坡书业文具商公会70周年纪念特刊》(2017年)、《君绍存稿汇编》(2018年)、《新华年度文选(2012-2019年)》(2013-2020年)、《新加坡文艺协会40年足迹(1980-2020年)纪念集》(2020年)等。

他所主编的刊物中,最为值得一提的,当属创刊于2016年4月的《新加坡诗刊》。

2015年,文艺协会举办了一次“新加坡跨世代诗人座谈会”。会后,成君在与诗友怀鹰(已故)、卡夫(已故)、秦林(已故)、华英等人相约用餐之际,提出创办诗刊的概念,得到大家的一致赞成,并于次年付诸行动。

本着为本土诗作者开辟诗歌创作平台,鼓励诗歌创作风气,提高诗歌创作水平,同时加强与海外诗作者切磋交流的宗旨,《新加坡诗刊》在2016年出版了两期,次年因经费不足改为年刊。该诗刊开辟了18个栏目供诗友投稿,至今已出版八期。

诗歌一直是成君最为喜爱的文学创作体裁。

1986年1月,他的首部诗集《河的独白》出版。这部诗集的编排与策划皆出自他本人之手。

1990年,他的第二部诗集《淡淡的情愫》出版。

2001年,他的第三部诗集《地平线上的世界》出版。

2011年,他的首部文集《笔耕留痕》出版。该文集收录了他自1972年至2007年的心路历程。

2012年10月,他的第四部诗集《追逐生命中的光彩》出版。也就在这一年,他荣获第13届“亚细安文学奖”。

2015年,他的第二部文集《踏影文踪》出版。

2016年,他的第五部诗集《寻找种子的季节》出版。该诗集收录了他自2012年至2015年间创作的147首诗作。

2019年,成君诗集《诗心牵影》新书发布会

2019年4月,他的第六部诗集《诗心牵影》出版。该诗集是他为本地画家郑林林的135幅淡彩速写画(内容为本土人文历史)的配诗。三年后,该诗集的华马双语版问世,马来文译者林南进。

2019年12月,成君的英译诗集《诗路旖旎》出版,英译者宋铭。次年,他的同名马来文译诗集出版,马来文译者湘子。

2020年,成君的第七部华文诗集《结霜桥的哀歌》出版。两年后,同名华马双译版诗集出版,马来文译者湘子。

2021年,成君的第三部文集《笔缘心韵》出版。

2022年,他的英译诗歌选集《诗叶有梦》出版,英文译者宋铭。两年后,同名华英马三语诗歌选集出版,马来文译者湘子。

2023年,成君的第八部华语诗集《繁华背后》出版。该诗集收录了他创作于2020年4月至2023年10月间的126首诗作。

目前,他正在筹备《新华文坛手稿汇编》的出版工作。

近三四年来,他自己创作的诗歌也已足够再出版两部诗集。

驰骋文坛四十余载,成君始终都在追逐生命中的光彩。未来的日子,他定不会停下脚步或放慢节奏。期待他多一次,再多一次绽放的瞬间。

后记

成君近照

初识成君在十年前,我初涉新华文坛的时候,那时的他已接任文艺协会会长。他嗓门洪亮,笑声爽朗,跟我既定印象中的传统文人很是不同。后来的日子里,跟他直接接触的机会不是很多,但在内心深处已当他做老朋友(这也是他接受采访时对我的定位,这种定位让我惯有的压力消失无踪)。之所以敢如此“抬高”自己,除了时间跨度足够长,应该跟他自然散发的亲和力有关。这种亲和力亦可称之为人格魅力,或者说是一种凝聚力——身居高位者身上本应具备的那种能力。

每年的某个时段,他会提醒我记得投稿当年的年度文选。相信被他提醒的不止我一人,对他心怀感恩的自然亦不止我一人。

生性豪爽,加之保养得法(其实更是一种好心态),总是精神奕奕的成君看起来比实际年龄小很多。白荷不止一次催我赶快采访他,我总回她说,不急不急,他还年轻。在接受采访的四五个小时里,他从头至尾谈笑风生,于我而言,何尝不是一种享受。

成君说我写这一专访系列必定很辛苦,诚如他所言。我想说的是,虽然过程确实不易,但能从每一位受访者身上汲取养分,这份收获于我而言,亦属千金难换。感谢所有受访者!

(作者为本刊特约记者、冰心文学奖首奖得主)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)