19世纪新加坡大小坡的华人私会党

文图 · 陈嘉琳

1869年海峡殖民地政府成立委员会调查三州府私会党状况,委员会报告书上透露海峡殖民地有不少以华人为主的社团,其中包括具有破坏社会治安意图的私会党。为了遏制这些不良社团,委员会建议立法对所有社团进行登记,以获取相关信息便于监管。《1869年危险社团压制法令》于同年11月经立法会通过,初期由警察总监负责注册工作。毕麒麟于1877年出任华民护卫司首任司长时,也同时被委任为新社团注册官。从1877至1889年的华民护卫司年度报告中可见已注册的华人私会党信息,其中包括私会党的会址,这些会址都分布于俗称“大坡”和“小坡”的新加坡市区内。

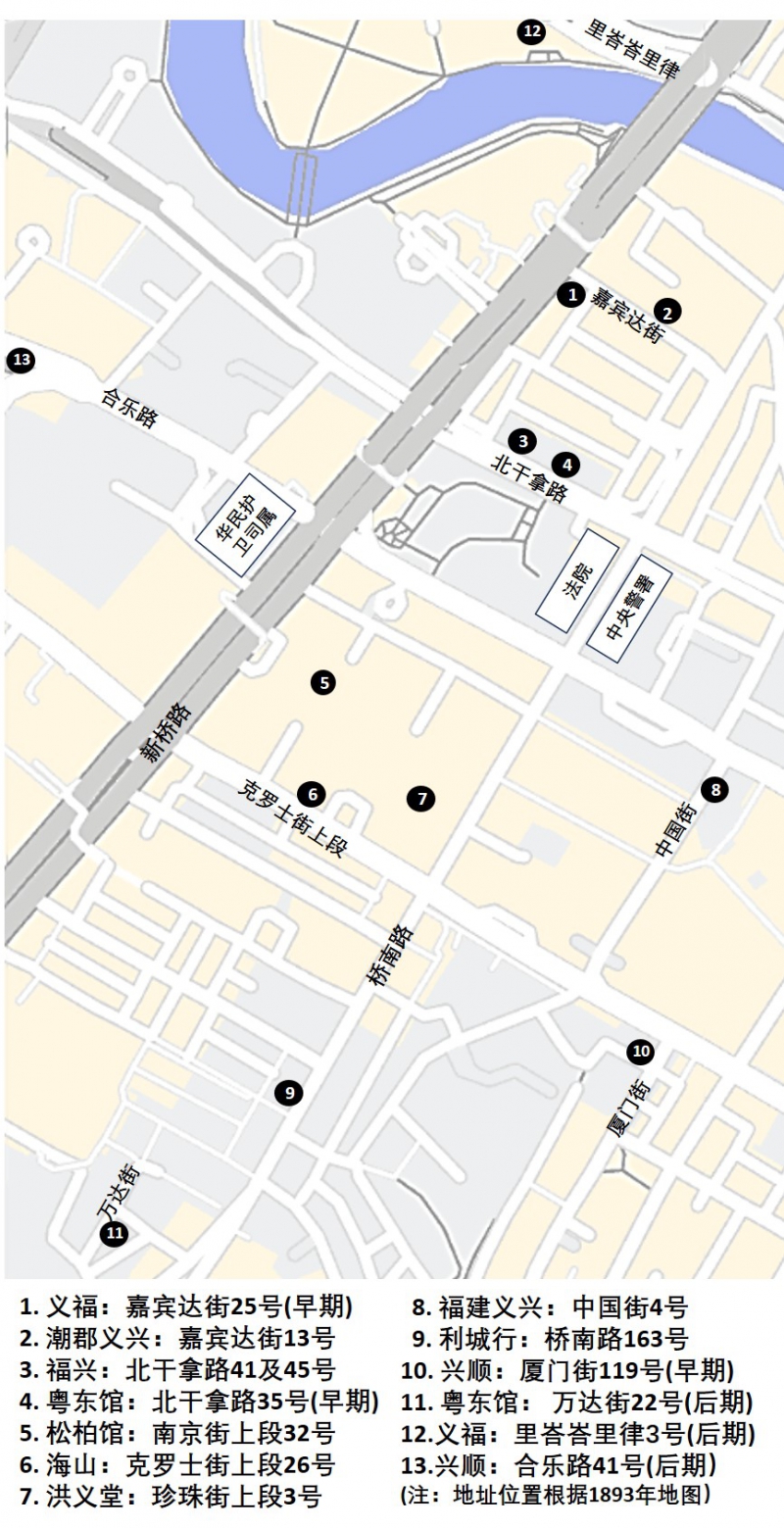

牛车水一带的分布

牛车水一带最为人知的私会党会址是位于南京街上段32号的松柏馆,以及相隔两条街、克罗士街上段26号的海山。因此,这两条街道分别被人们称为松柏街和海山街。海山拥有不到两千个成员,算是一个中型私会党,松柏馆的规模则比海山大五成。

虽然《危险社团压制法令》名称中含有“压制”(Suppression)一词,但政府直到1882年法令修改后,才真正拥有法律权限以压制和解散威胁公共安全的注册会党,而海山也成为第一个被解散的私会党。夹在松柏街和海山街之间的是位于珍珠街上段3号的洪义堂。南京街上段和珍珠街上段这两条街道如今已不存在,三个会党的会所建筑也已拆除,纳入现今的芳林苑了。

以现地图呈现的19世纪大坡私会党分布和相关执法单位位置

以1877至1889年人数为计,新加坡最大的华人私会党应属位于中国街4号的福建义兴,而当时的中国街也俗称为“福建义兴公司前”。福建义兴会党人数在1877年仅为3807人,1889年则增长至18973人,其头领和成员中包括不少海峡华人。其他立足于牛车水的私会党还有桥南路163号的利城行和厦门街119号的兴顺。1886年注册的兴顺只在厦门街一年左右就迁到同华民护卫司署同一条街的合乐路41号。靠近现今牛车水人民剧场的万达街则是粤东馆于1889年迁入的新会址。洪义堂、利城行和粤东馆都是1885年在政府指定下从“友善会党”转注册为“危险会党”(即私会党),各会党的人数仅几百人。

芳林公园一带的分布

19世纪后期,殖民政府的法院设在现芳林公园靠桥南路边,法院对面是中央警署,华民护卫司署则位于附近的合乐路。这一带是三个执法单位集中区,偏偏芳林公园一边的北干拿路35号和41号也是两个私会党粤东馆和福兴的会址。粤东馆是小党,但鲜为人知的福兴其实是新加坡三大私会党之一,其会党人数与义福相近。

芳林公园毗邻的嘉宾达街是两个同潮州人相关私会党义福和潮郡义兴的地盘。义福在1877年成员人数为3831人,到了1889年人数高达14487人,是新加坡第二大华人私会党。因义福所在地的关系,嘉宾达街也俗称为义福街,义福当时的领袖为赫赫有名的潮州人蔡茂春。潮郡义兴规模较小,1877年成员为1453人,1884年增至3173人。1885年,潮郡义兴因一些成员同义福成员械斗而被政府压制解散,义福也于同年撤离嘉宾达街迁移到里峇峇里律3号。不甘被解散的潮郡义兴部分成员,后来加入福建义兴继续同义福成员械斗。

小坡一带的分布

以现地图呈现的19世纪小坡私会党分布

小坡一带也是华人聚集区,自然也少不了华人私会党的踪影。这里注册的会党就有广福义气、义信、琼州馆义兴和广惠肇。广福义气是小坡最大的私会党,1877年成员人数为1212人,到了1889年拥有6466成员,会址位于美芝路140号。美芝路毗邻的惹兰苏丹33号是义信会址,义信于1885年被政府压制解散。小坡桥北路的487号(现莱佛士医院地段)和475号(现黄金广场地段)分别是琼州馆义兴和广惠肇的会址。1880年代中期这两个“邻居”私会党几乎同时迁移到离彼此不远的马拉峇街31号和37号。马拉峇街已不复存在,街道已经融入现在的白沙浮广场。琼州馆义兴在1888年因成员阻碍政府实行仆人注册法令被压制解散,广惠肇则搬迁到维多利亚街45号(现百胜楼地段)。

小坡还有一个重要据点,那就是位于劳明达街俗称“鹅曹大公司”的义兴总部。这曾被形容为“美轮美奂”的会所的楼上分为两个大厅,前厅用于重要会议或会员入会仪式,主厅则供奉五位创始人神位:胡德帝、方大洪、蔡德忠、马超兴和李色开祭拜,尊称为“五祖”。据毕麒麟1879年的记载,琼州馆义兴、福建义兴、潮郡义兴、义福、广福义气、义信、福兴、松柏馆和广惠肇都是义兴的分支。这九个分支在每年正月二十五和七月二十五都会聚集于“义兴大公司”总堂为供奉的五祖举办盛宴和酬神戏。总部也是调解各义兴分支纠纷、审判犯党规成员和举行新成员入会仪式的地点。毕麒麟和警察总监南洛经常受邀观察审判过程,也见证了好几场私会党成员入会仪式,私会党甚至为在场的洋官把“遵守大英国法律”词汇纳入入会仪式的宣誓誓词中。1878年,辅政司和副华民护卫司也曾与毕麒麟和南洛一同受邀,见证其中一场仪式。

-800x1067.jpg)

已融入白沙浮广场的马拉峇街曾经是琼州馆义兴和广惠肇两个私会党的所在地

小结

松柏街、海山街、福建义兴公司前、义福街和鹅曹大公司这些街道俗称,显示19世纪注册华人私会党的地址能成为地标,反映这些会党活动的公开性质。殖民地政府实行《1869年危险社团压制法令》的原意是希望能够通过会党注册获取资讯,从而了解和控制华人私会党。然而会党的注册却赋予华人私会党前所未有的合法生存身份,再加上华民护卫司毕麒麟支持的黑白两道“合作”维护治安模式,新加坡注册华人私会党人数逐年增长,总人数从1877年的15917人暴增到1889年的68316人,人数增长速度远超华人人口增长速度。虽然不排除有些注册私会党成员可能参加多党而构成新加坡庞大私会党总人数,但这总人数并不包括那些没有注册或不肯注册私会党的成员。19世纪后期可谓是华人私会党的黄金时期,就连私会党本身都承认:“英政府提供我们其他国家不可能给予的保护与特权。”

然而,好景不常在。1887年10月,海峡殖民地新总督史密斯爵士上任,他一向不认同私会党合法生存的状况,认为这是海峡殖民地的污点。因此他提倡压制所有私会党,再以一个新的法令重新注册所有被政府认可的社团。海峡殖民地政府于1890年实行新的《1889年社团注册法令》(当年称为《会党章程》),并宣布所有私会党为非法团体,必须解散。解散过程也包括变卖会党产业,义兴总部地契产业通过颜永成赠与陈笃生医院。华人私会党也由此从公开活动转变成地下活动,恢复了“秘密”会党身份。

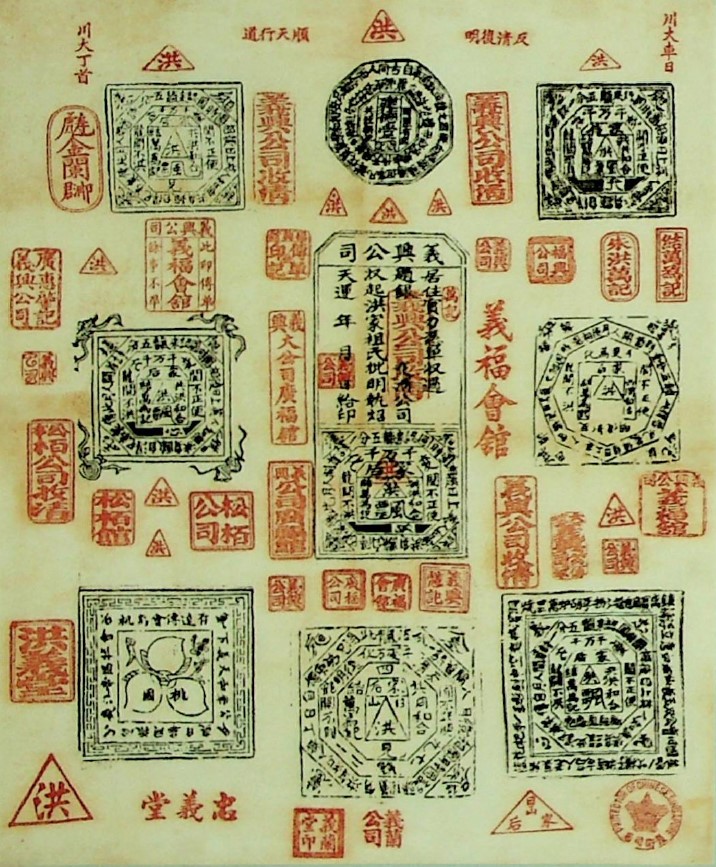

属于不同会党的印章(图源:威廉·斯特林收藏,新加坡国家博物馆馆藏)

参考文献:

[1]陈嘉琳,“Insights Into Late 19th Century Chinese Secret Societies in Singapore from the Annual Reports of the Chinese Protectorate for the Years 1877-1889”(新加坡:南洋学报第77卷,2023年12月)。

[2]庄钦永,《新甲华人史史料考释》(新加坡:新加坡青年书局,2007)。

(作者为本刊编委)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)