19世纪中叶槟城福建人家塚的兴建:李成茂园

文图 · 陈煜

海峡三州府曾开辟大量华人坟场。在新加坡不仅有政府设立的武吉布朗华人坟场,也有地缘与血缘团体开辟的社群专属墓园,以福建社群而言,有地缘团体福建会馆开辟的恒山亭,地缘兼血缘团体福建九龙堂开辟的林氏九龙山,王氏慈善(开闽公司)开辟的姓王山等。较不为人知的是豪门望族的家塚,由于城市发展的需要,加上家族离散变迁,缺乏内部与外部力量的保护,家塚大多难以留存。

笔者在槟城田野考察时,关注到峇都眼东福建公塚中的百年适成亭,进而展开对其最为重要的创办人李丕耀(Lee Phee Yeow,c. 1840-1900)的研究,发现其家族设有家塚——李成茂园。

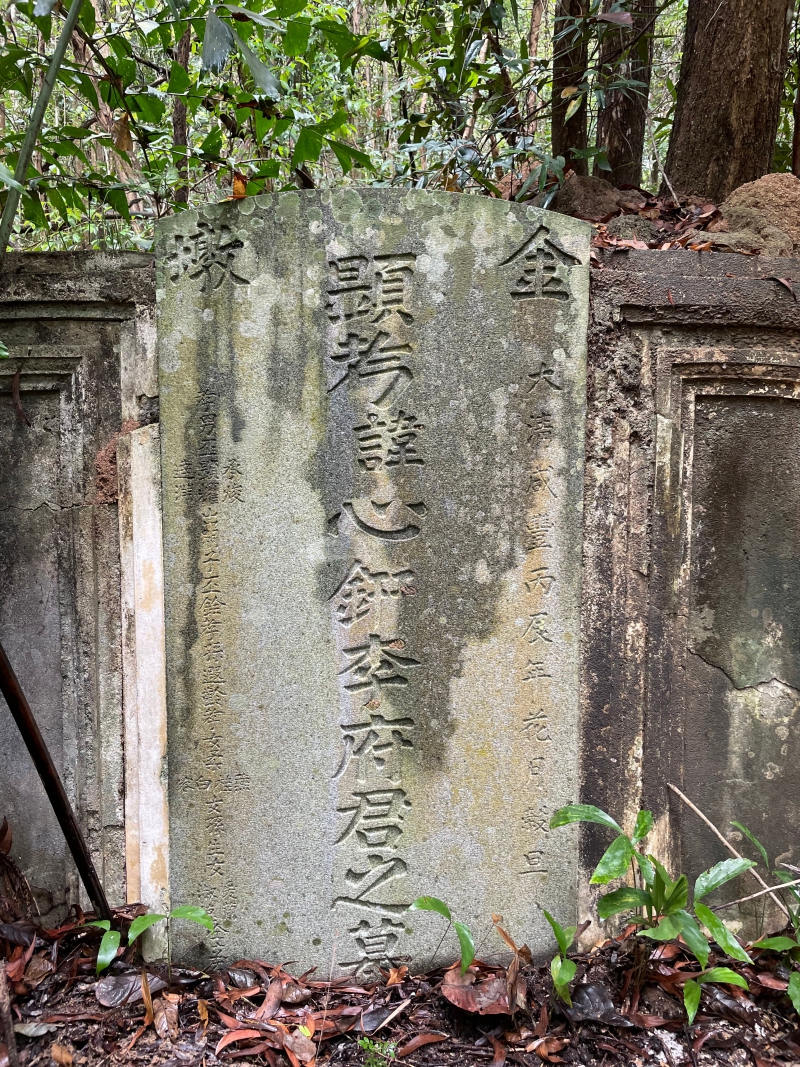

1997年,槟城地方学者张少宽在新加坡亚洲研究学会的支持下,出版《槟榔屿福建公冢暨家冢碑铭集》。这本书收录他多年来调查记录的福建人塚地墓碑信息,包括李成茂园。在金墩李氏家塚中有两座标注谥号的墓,张少宽推断“量才李府君”为李丕耀,“誉德李府君”为李丕渊,由此写下其四代家谱。2024年3月笔者在浮罗池滑公塚一处丛林中寻获李心钘与李誉德两座大墓,注意到李誉德墓碑记录其长女为李宫韵,联想到谢琦意夫人为李宫韵,进而咨询拿督斯里林苍吉,获知其外祖母李宫韵的父亲是李丕耀,从而断定誉德为丕耀的谥号,澄清这位对于槟城华社贡献良多的闽籍先贤的安息之地。

李丕耀墓的发现以及李成茂园的重新确认,对于研究马来亚华人历史有着重要意义。李成茂园是目前罕见的建于19世纪中期的闽籍海峡华人家塚,李丕耀在峇都眼东福建公塚的开辟与浮罗池滑福建公塚的重修中扮演了至关重要的角色,对于其家塚与墓碑的分析,有助于了解其家族对于福建公塚建设的贡献,以及马来亚华人墓葬文化的传承与演变。本文将从李成茂园布局,李心钘与李丕耀两座大墓的规制与碑文,论证李成茂园的历史文化价值与家塚保护活化的意义。

李成茂园的家塚兴建

李成茂园如今是浮罗池滑福建公塚的一部分,是白云山脚一处林木茂密的山包,坐落在白云山路(Jalan Mount Erskine)通往丰盛园的左侧,入口的马路对面是印度庙Sri Aathi Muneeswarar Temple。根据槟城地方学者陈剑虹的研究,李成茂是李心钘创办的商号的名称,李心钘1848年7月起投资蔗糖业而成为糖业钜子。李成茂园由于长期缺乏维护,林木丛生,塚地内混有不少非家族成员的墓,但整体仍保留较为完整的原初格局。

李心钘墓是李成茂园最早的、也是规模最大的墓,墓碑刻“大清咸丰丙辰年花月谷旦”,即1856年农历二月,推测这是他的安葬之年,也是金墩李氏家塚开辟之年。值得关注的是,1856年也是福建社群在浮罗池滑开辟公塚之际,李心钘长子丕显与次子丕承分别捐银贰佰元,位列第一与第二大捐款人。金墩李氏以李成茂为名购置大片山地建设家塚,有可能是意识到公塚发展的问题,有必要为家族成员预备安息之地,进而以举族之力兴建家塚。

李成茂园入口残破的塚亭

李成茂园入口处平坦开敞,设有塚亭,山体一侧设有道路直通坡顶,李心钘与李丕耀墓均在道路右侧山坡之上。塚亭包含三栋单层建筑,以凹字型围合形成庭院。前面两栋建筑较为高大,后面一栋与之垂直布置的较为低矮,建筑入口均设在庭院内。笔者考察时获知,前面两栋建筑中的一栋曾设有牌位,为李家祭拜之地,另一栋为停棺之处。后方低矮的建筑是食堂,设有厨房、浴室、厕所等。从外观上看,前面两栋建筑的上部仍可见旧貌,为双坡带气窗的屋顶,山墙设有木格栅板,其中一处镶嵌苍鹰木雕,内部可见残留的木构屋架以及雕花格栅,承重结构为砖造方形柱,顶部装饰线脚。

李成茂园塚亭围合的庭院

李成茂园的塚亭如今残破不堪,已封闭无法进入,所幸张少宽对塚亭的碑记与文物有所记录,将这三栋建筑分别称为“静室”“储藏间”与“食堂”。根据他的记录,食堂柱子上镶嵌有中英文的“李成茂碑记”,碑文为“盖此亭是敝号创建,自造以为后来清明时节祭扫先人坟茔驻足之所,恐外人混杂乱处面阻不便,合应奉布,咸丰六年葭月立”(标点为笔者添加)。此碑现在被增设的隔墙所遮盖,仅能看到部分碑文。碑记内容显示这座塚亭落成于1856年农历11月,即李心钘安葬9个月后,其子嗣以李成茂号为名兴建塚亭,方便家族在清明期间的集体祭拜。

七层台地的李心妍墓

李心钘夫妇墓的台地梯级

金墩李氏将李心钘与夫人的墓设在高坡之上,这是笔者目前所见槟城规格最高的华人墓葬。尽管墓地为野生植物所覆盖,从现场观测来看,这座大墓格局开阔,沿着山坡设有七层台地,每层平台的深度不一,设有梯级相连,最底一层为半月型风水池。在山坡上修建墓地需要确保护坡稳固,场地排水通畅,这座大墓历经169年完好无损,显示出高超的工程技术水平。

李心钘夫妻的墓是并穴合葬墓,墓主各立有墓碑,墓肩相连,共享墓埕。虽然坟墓没有华丽的雕刻,但宽阔的明堂以及高达1.3米的青石墓碑依然彰显墓主的身份地位。李心钘的墓建于1856年,墓碑上部雕刻祖籍地“金墩”二字,中间题名为“显考讳心钘李府君之墓”,左侧为安葬的年月,右侧为当时在世的六个儿子(丕显、丕承、丕达、丕耀、丕焌、丕渊)以及出嗣子丕铨,孝孙遐龄,孝女柔桂、柔白、柔燕、柔容,女孙生女、爰兰、淑德。

李心钘墓碑

李心钘夫人的墓碑沿用相同格式,但敬语用词与雕刻字迹略有不同。该碑立于“光绪十年甲申仲夏月谷旦”,即1884年农历五月,中间题名为“皇清显妣谥贞坤李门吴氏茔”。值得关注的是她当时在世的子孙包括,孝男丕耀、丕焌、丕渊,孝女柔桂、柔燕、柔容,以顺时为首的21位男孙与9位曾孙。可以看出,长子丕显、次子丕承、三子丕达、次女柔白已经在母亲之前过世,顺时取代遐龄成为男孙之首。

李心钘夫人吴贞坤墓碑

吴贞坤墓碑显示,1884年金墩李氏家族人丁兴旺,也正是李丕耀领导创设峇都眼东福建公塚的年份。作为金墩李氏在世三子中最年长的李丕耀,极有可能主持母亲的葬礼,采用与父亲墓碑不同的题名作法,在母亲墓碑上冠以“皇清”二字,并能以谥号“贞坤”尊称母亲。

李丕耀盛年设立生圹

李丕耀夫妇墓

李丕耀墓距离李心钘墓不远,在李成茂园内道路尽端的附近,地势较为平坦,墓地开敞宽阔。与其父母墓相同的是,李丕耀夫妇的墓也是并穴合葬墓,但在墓地型制上大不相同。李丕耀与夫人的墓碑是同时安放的,格式与内容均相同。墓碑上部左右两侧雕刻“金墩”二字,中间题名分别是“皇清显考谥誉德李府君佳城”与“皇清显妣庄淑李门黄孺人域”,左侧立碑日期为“光绪戊寅年季春三月谷立”,即1878年农历三月。右侧子女名录为五子五女,儿子为鼎峙、鼎台、鼎尚、鼎勲、鼎铭,女儿为宫韵、宫商、宫角、宫徵、宫羽。值得关注的是,1878年李丕耀已在墓碑上冠以“皇清”,并能够使用谥号“誉德”,但其夫人没有谥号。此外,李丕耀五女的名字采用中国古代五声音节——宫、商、角、徵、羽,显示其有相当的中华文化素养。

墓碑-scaled.jpg)

李丕耀(誉德)墓碑

李丕耀夫人黄庄淑墓碑

李丕耀于1900年6月11日在槟城去世,报道称其享年60岁,推测出生于1840年左右。也就是说,在38岁盛年之际,李丕耀为自己与夫人设立生圹,采用与父母墓地大不相同的做法,夫妻二人各有独立的墓碑、墓穴与拜埕,墓碑与墓龟较小,前设供台,墓围高耸,墓碑前为方形拜埕,前方以弧形台阶围合略微下沉的下埕。

两位墓主共用宽阔的外埕,外埕围栏面对墓碑处开设入口,各由两对水泥塑狮子守护,外埕前方开辟两端为半圆的长条形风水池,池的一侧设有方形下沉平台。

1856年李成茂园开辟之后得到良好的维护与发展。张少宽记录塚亭外有小溪,开凿有一口井,并建有水池,池壁镶嵌石碑记录:“丁丑年李成茂自造英壹仟八百七十七年”,也就是说,1877年李成茂园进行相当大的工程。1860年代李丕显、李丕承、李丕达相继去世安葬,1877年李量才(推测为李丕渊)与谢纯璧的生圹建成,1878年李丕耀与黄庄淑的生圹建成。笔者推测,两座较为高大的塚亭亦建于这一期间,完善了金墩李氏的家族祭拜空间。根据张少宽的记录,1888年李丕焌与柯西娇的生圹建成,至此,李丕耀兄弟六人均在李成茂园建成安息之地。

结语

根据百年适成亭《李丕耀颂德碑记》中记载,李丕耀为晋江金墩李氏在槟城的第四代。马来西亚历史学者黄裕端称李丕耀接受华文教育,1860年代末与弟弟李丕焌创立的崇茂号曾是槟城最大的船务公司,崇茂号于1893年宣告破产。需要指出的是,李成茂为李心钘创立的,成为金墩李氏的族产,崇茂号则是由李丕耀主掌的,主要董事为金墩李氏族人的公司。笔者推测,1870年代李丕耀已成为家族掌门人,在家塚建设中累积相当丰富的经验,1880年代能够领导福建公塚的开辟与重修。

李成茂园李心钘夫人吴贞坤墓碑的发现,进一步确认了金墩李氏家族对于福建公塚建设的贡献。1884年开辟峇都眼东公塚时,李丕耀带领崇茂号捐银高达2万元,并以7525.17元的价格出让五仑土地作为塚地,其子侄孙多达31人,以个人名义分别捐银,金额分别为59元和58元,1892年崇茂号再为峇都眼东公塚捐银3170元。1890年浮罗池滑公塚重修时,李丕耀个人捐银1521元,仅次于居首位的杨清德的1530元,李丕焌与丕渊分别捐银200元,21位子侄亦分别捐银60元,1892年李丕耀与丕焌分别再捐银300元和125元,1893年初李丕耀为浮罗池滑公塚竖立纪念柱。

近年来,马来西亚华社推动华人坟场的保护与活化,槟城联合福建公塚也于2025年3月29日在峇都眼东公塚设立纪念与遗产公园,推动公众对于华族文化与墓葬的认知,公园化成为华人坟场活化的趋势。李成茂园这座19世纪中期兴建的海峡华人家塚,不仅保留罕见的高规格墓葬与较为完整的塚亭附属设施,且有着良好的生态环境与便利的交通,有着公园化的先天优势,若加以妥善清理整修,将会是一处极佳的墓园文化场所。

(作者为ON-LABO创办人兼主持人、新加坡国立大学建筑系兼任副教授)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)