从剧场史料看本土华语戏剧

文图 · 许崇正

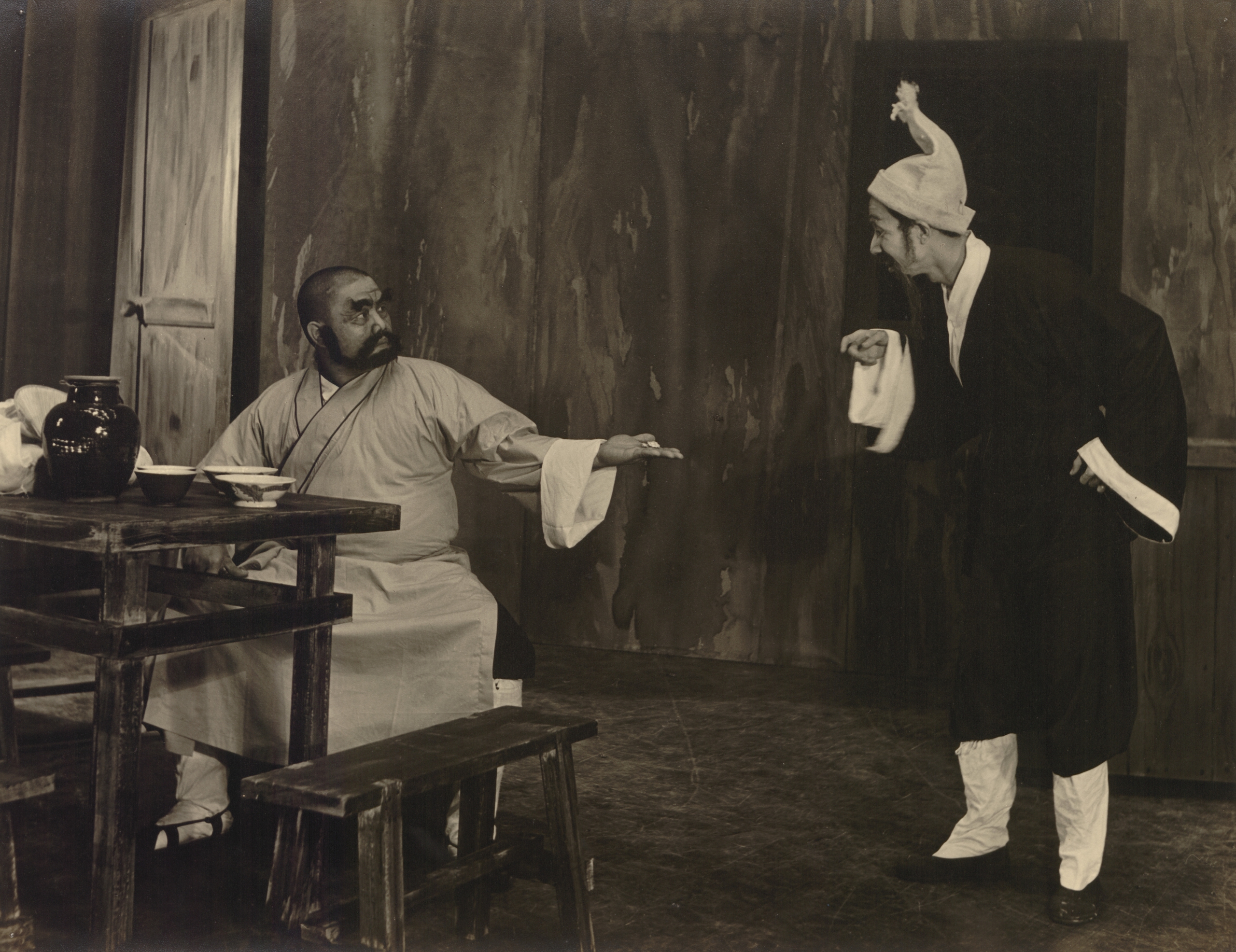

《风雨牛车水 》剧照

最近有机构组织学者研讨有关新加坡华族文化的课题,内容涉及新加坡艺术剧场(以下简称“剧场”),遂与剧场进行了沟通核实。让人遗憾的是,学者的相关文章未能触及剧场的实质。这让笔者联想起,曾经有学者为了出版新加坡华语剧场发展的相关书籍,也向剧场提呈了所写的关于剧场的“历史”,其中提到剧场是“左翼的艺术团体”。我们回复,希望能提供资料的来源和支持该观点的论据。结果得到的回答是:“那书中就不提艺术剧场的英文名称,也不提左翼/右翼的说法”。这样不严谨的学术态度,笔者是不敢苟同的。

有关剧场的发展脉络,如果学者有心去发掘和研究其史料,就可以知道剧场成立时的初心、理念和定位。对于“构建本土文化”这一议题,剧场前辈的观点是颇具前瞻性的,其相关内容都可以在剧场演出特刊中的“前言”“我们的话”或相关文章中找到。

笔者在剧场服务四十多年,见证了剧场和华语剧坛这些年的风风雨雨以及所面对的种种困难。每个团体都以自己的方式和运作去解决问题以求生存。剧场在求生存的过程中,是根据剧场前辈们的初心和理念去运作和发展业务的。因此,剧场的主创人员,在坚持“以剧为本”,努力拓展和发掘观众群的前提下,在弘扬华族文化的同时,也支持和认同建设本国的文化,鼓励本地创作。以下就以剧场的部分史料为依据,谈谈剧场在本土文化建设和华语戏剧发展方面所做出的努力。

构建本土文化任重道远

早在1956年,剧场便倡议由华、巫、印三大民族共同创造“马来亚的新文化”,并呼吁三大民族的艺术团体尽快联合领导,商定设立一文化节日。

今天,正当争取新加坡自治独立的时候,必须先行通过了华巫印三大民族文化交流,从而创造出马来亚的新文化。我们衷诚地呼吁,希望能在最短期内,由新加坡华巫印三大民族的艺术团体联合领导,商定一文化节日……这不但加强了民族间友谊团结,更可表现新加坡人民争取自治独立决心的愿望。(摘自:新加坡艺术剧场1956年7月公演《上海屋檐下》特刊“主席的话”)

1960年,剧场开始投入本地剧创作,呈献了三出短剧:《正人君子》《圣诞财神》和《风雨牛车水》,并通过义演为国家剧场筹募基金,共同支持建设一个多民族文化交流的演出场地。遗憾的是,国家剧场这座地标建筑被拆除,原因至今未明。

这回的公演使我们有机会为国家剧场筹募基金,稍尽绵薄之力,增加了演出的意义。国家剧场的建立,充分地表现了民族各阶层的团结和忠诚。今后,它将帮助各民族原有的文娱活动得到提高与发展、从而建立文化交流,使人民的生活更加多姿多彩;这是多年来我们的最大希望。我们相信在大家热烈支持之下,国家剧场将会早日的落成。(摘自:新加坡艺术剧场1960年3月公演《公演本地创作剧本》特刊“前言”)

从以上1956和1960年的文献摘录可以得知,剧场很早就意识到团结其他种族、进行文化交流的紧迫性和重要性。剧场也积极创作本地剧,并通过实际行动给予大力支持。例如,70 年代期间,剧场创作了多部贴合当时社会现实的本地剧,如《第二次奔》《阿添叔》《睹》《燕飞翔》《长袖善舞》《谁是自己人》和《不在糊涂》等。

为什么在65年后的今天,仍有学者提出“如何构建新加坡文化”这一议题?可见这不是一项简单的工程,更不是靠文字游戏、拼图游戏或穿着纱笼跳华族舞蹈就可以实现的。作为新加坡文化的一个下位概念,“新华文化”乃至“新华戏剧”,自然也不是一蹴而就之事。正如剧场前辈所提议的:应该集思广益地和各族群联合领导,深入探讨如何将各民族的文化融入文艺创作中。关于这点,剧场在1957年和1962年的演出特刊中已经明确提出了看法。

今天,我们再度强调呼吁文教界剧作家,最好把有关当地各民族团结合作重要性,指出正确方向,编成剧本,让我们通过戏剧上的表演,以加强大众普遍而深刻的认识。(摘自:新加坡艺术剧场1957年6月公演《巡案使》特刊 “我们的话”)

务实的探索之路

进入80年代后,受大环境的影响,我国的文化生态发生了变化,对发展融入多民族元素的新加坡文化造成了很大的冲击。例如,许多人已经不再从事剧本创作的工作;新生代对自身民族文化也开始失去兴趣,导致许多华语艺术团体先后被迫解散或更改剧团名字以求生存。剧场也不能幸免。

虽然我们不须改名字,也没被迫解散,但是观众人数大幅流失,造成活动资金严重不足,生存一度岌岌可危。得益于剧场先辈们的初心和理念,我们克服了许多的困难才艰难生存下来。我们努力去发展观众群,甚至从发掘未来的成人观众(儿童)开始入手。我们践行着剧场前辈所说的“要有观众,剧场才能生存,毕竟剧场是个演出团体”这条务实之路。

艺术剧场是个以演戏为主要活动的团体,(总得要演戏)演戏总得需要剧本。每一次在考虑剧本的时候,除了刚才我们所说得那一两点原则之外,我们通常就进一步考虑到我们想演的这个剧本,是不是我们的能力所能胜任的。还有,比较重要的一点就是:这个剧本,是不是本邦观众所能接受,是不是他们所喜欢的。因为我们的演出,甚至于我们本身的存在,完全是要依靠观众的。(摘自:新加坡艺术剧场1961年1月公演《林冲夜奔》特刊“我们的话”)

《林冲夜奔 》剧照

90年代,剧场必须企业化,重新定位,重新洗牌。由于整个大环境和文化生态的改变,我们没有条件和能力来“探索”和“创新”,进行所谓实验性、前卫性和本土化的创作。这也是当时媒体记者所支持的,认为这才是拯救逐渐衰落的华语剧场的正确路径。和70年代一样,剧场并没有跟着某些“潮流”随风起舞。即使剧场遭到了边缘化,不被相关组织青睐,还有圈内人微言:“为什么剧场要演出儿童剧?为什么要商业化?”我们还是以自己的方式发展业务。正如前面所说的,我们的生存靠的是观众。

我们从不随波逐流,其实也是本着剧场前辈的理念。剧场前辈刘仁心在1986年3月的《安娣》演出特刊指出:“如果话剧在小学、中学、初级学院、大专院府推动起来,观众一定会不理想”。因此,我们的新定位,就是儿童剧:让儿童和学生能从小学习和热爱华族文化。教育部推行的“文化随意门”计划,让我们得以顺利地将华语话剧介绍给各个学校。这一时期,剧场也幸运得到来自中国的专业编导、舞美和新移民的协助,才能逃过许多劫难而生存至今。

默默做一颗“螺丝钉”

最近喜见其他剧团开始演出华语儿童剧,然而,同样令人遗憾的是,某些媒体以偏概全的报道,让人感觉有一叶障目之嫌。当然,剧场这老牌华语剧团,虽然得不到媒体的宣传,却自力更生、坚守阵地,走过了70个春秋,这不得不说是个奇迹。

2001年,剧场演出《精品之夜》后,有位媒体记者提议剧场往成人精品剧的方向走。笔者当时回应道:“剧场没有活动经费,你可以支持我们吗?我如果有100元,我会买100张普通的凳子,而不是一张精致的椅子,你同意吗?”庆幸我们当时没有接受记者的建议。记者可以继续按照她的理念采写,不须负任何责任,而我们不能,我们还得继续为我们的生存操心。

中国相声艺术家郭德纲最近接受媒体访问时说:“好演员,台上要是个艺术家,台下要是个企业家,两者缺一不可。什么叫艺术?艺跟术,是两回事儿。艺是演员的能力,术是把你的能力卖出去,才能成为艺术。有艺无术不行,有术无艺也不可。所以艺术家跟企业家是一回事儿。”

《日出》剧照

剧场的前辈和戏剧工作者在1955年剧场的演出《日出》特刊里说:

客观形势及戏剧运动都已经发展到不容许等待、再拖延的阶段了。我们才冒昧地挑担起这力不胜任的职责来。我们组成了这新加坡艺术剧场。新加坡艺术剧场不是我们这三十个人的,这些人或许将被淘汰,但是这个团体将必须永远存在,在这个国家里,在每一个时代,完成必须完成的使命。

艺术剧场是在所有的业余戏剧团体,解散后的七年(1955年)成立,它的成立是有一定的作用的。对它的寄望,不应太大,但也不应当妄自菲薄,有一分热发一分光,最少在纯话剧这一岗位上,艺术剧场同人会有尽他“螺丝钉”的任务的。(摘自:新加坡艺术剧场1955年11月公演《日出》特刊——成立后的第一出戏)

建构新加坡文化及新加坡华族文化任重道远,是一项艰难和具有挑战性的巨大工程。在梳理、研究和建构的过程中,将视野拓宽,正视历史,消除偏见,看清实质,才是我们这代人应该秉持的态度。如果我们能以史为鉴,虚心地总结前人走过的路,以一种敬畏之心去经营戏剧艺术、以一种豁达的胸怀去融汇异族文化、以一种沉稳的步伐来接近目标,相信这项伟大的工程终将会迎来竣工的时日!

(作者为新加坡艺术剧场首席执行总裁)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)