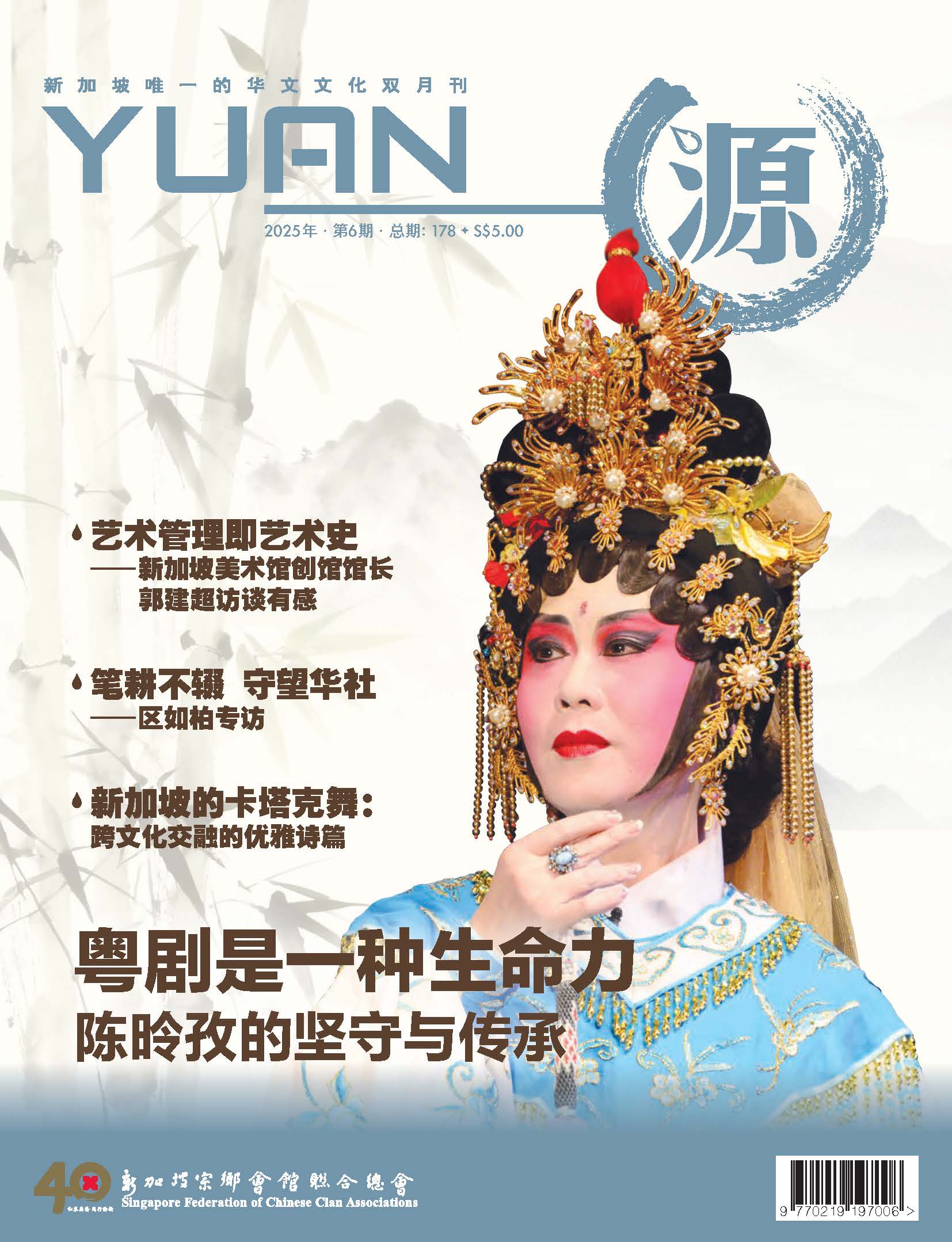

两地书 南洋情

文图 · 潘梅

-400x550.jpg)

周作人肖像(图源:互联网)

1933年,上海青光书局曾出版过一本书,书名是《两地书》,记录了鲁迅与爱妻许广平的通信往来,虽然是私人之间的交流,却也见证了时代框架下社会与文化的动荡与变迁。鲁迅在序言里说:“书信是最不掩饰,最显真面的文章”。

历史永远不乏神奇的故事。80年后的2013年,在新加坡,鲁迅的弟弟周作人与本地文人、学者郑子瑜1958年至1966年前后约十年间的通信手札也神奇地在一次小型拍卖会上面世——全部95通两地书。该两地书记录了五四以来中国最有争议的著名文人在特殊年代的一段心路历程,留下足以扼腕历史的南洋佳话。

未曾谋面的文友之情

周氏两兄弟,哥哥周树人即鲁迅,被誉为中国文化的魂魄,中华民族的脊梁;而弟弟周作人,因在日本侵华时期滞留北平,为日方效力,抗日战争胜利后被民国政府审判为通敌汉奸、国家罪人,投入南京老虎桥监狱。1949年新中国建立之后,幸遇毛泽东宽待,示意中国还是要留下一个懂得希腊文的,周作人得以苟延性命。在生命的最后岁月里,他以书信寄托最终的文学梦想——希望在新加坡出版仅有的两部诗集的第二部,并以文人特有的蝇头小楷,完整无误地抄录了“迄未示人”的诗稿。最终这批珍贵的手迹留在了新加坡。可惜的是,他与郑子瑜往来书信中的绝大部分,却在珍藏40余年后,被迫与诗稿分割,从此远离狮城。

-400x623.jpg)

周作人致郑子瑜信札(一)

-400x609.jpg)

周作人致郑子瑜信札(二)

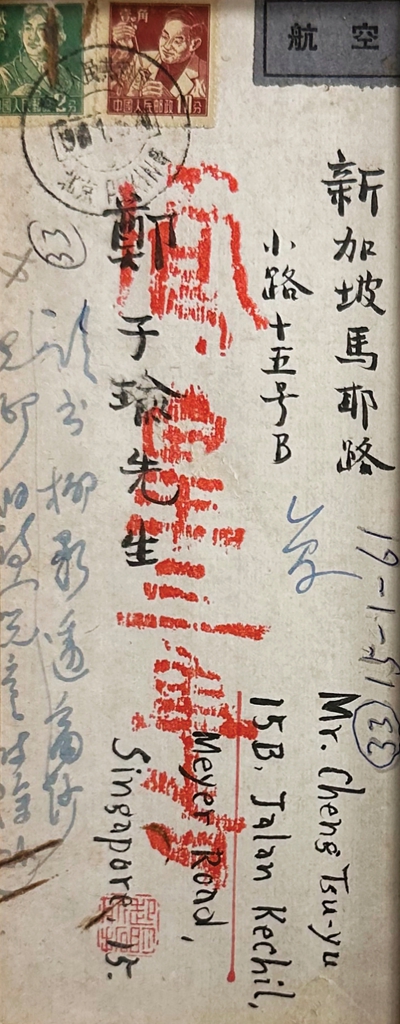

周作人致郑子瑜信札信封

郑子瑜是福建漳州人,出生于1916年,随家移居石码镇,是清代诗人郑开禧的后裔。郑子瑜是一位卓有成就的现代文学家,修辞史学者,所著《中国修辞学史稿》深受日本学界重视,先后被日本早稻田大学及东京大东文化大学特聘讲学,亦在中国学术史上占有重要地位。郑子瑜早年对1891年至1894年担任首任中国驻新加坡总领事、兼管新马两地华人事务的黄遵宪极有兴趣。1936年,周作人在上海《逸经》杂志发表评论黄遵宪的文章,在福建同为该杂志供稿的郑子瑜看到后主动写信向周作人求教并获回复。此为两人结缘之肇始,日后战乱迭起,不得已联系中断。

1958年,已移居新加坡的郑子瑜结识黄遵宪的侄儿黄伯权,重拾黄遵宪研究,遂再次生念,写信联络在中国备受冷落的周作人,请教有关问题。当时,中国正处于相对封闭状态及经济困难时期,周作人在北京的生活多不如意,颇为潦倒艰苦,导致营养不良。郑子瑜得悉后,在请教学术问题之余,常以邮寄方式借道香港,将方糖、罐装猪油、奶粉、咖啡等物品断断续续寄给他。周作人彼时身处窘境,自然十分感念这份来自南洋的温情。每次回信,必恭称“子瑜先生”,落款自署“作人启”,常有“乞费心”,“至感嘉惠”或“至为感谢”之词,有时还耐心言明海关未课税捐,不必他额外负担费用等细节。二人的交流截至1966年文革开始而中止,隔年周作人过世,两人始终未曾谋面。

在与郑子瑜的通信中,有一次周作人曾提到刘儴英女士。在信中,周作人写道:“刘儴英女士亦已有来信,拟寄回信而不知英文如何称呼(当写Mrs,而不明其夫家之姓,如写Miss,亦似不妥),故附上,乞费心一转为荷。拙诗集,朱君来信云已收到……”信里提到的刘儴英,推断应为香港或新加坡本地的女士。周作人是国学大家,曾留洋日本,言语之间,自然彬彬有礼。昔日他名冠华夏,高高在上,何等风光,此时居然对一位并不十分熟悉的女性友人不敢以简单明了的女士来称呼,转而反复向郑子瑜求证,以求礼貌妥当,其小心翼翼的心态表露无疑,读罢着实令人心酸。

古人有云,寿则多辱。以当时的情势,周作人虽然精通希腊语和日语,受人民文学出版社特邀约稿,翻译希腊以及日本的古典文学作品,但一直被旁敲侧击,稿酬亦有限,八口之家时常陷入困窘。他的日本妻子又常年卧病不起,医药费负担沉重。体弱多病的周作人双腿浮肿,1967年5月6日中午,仅食粥,饭后下地解手时猝死,连鞋都没来得及穿。

未曾谋面的文友之谊

周作人的这批诗稿手迹,是他留存于中国之外,数量最大的亲笔诗文手稿。其中部分内容经有关学者从中周旋,得以于1987年在长沙岳麓书社出版,即第一部《知堂杂诗抄》。周作人原名櫆寿,后改为奎绶,字星杓;又名启明、启孟、起孟;笔名遐寿、仲密、岂明;号知堂、药堂等,此书因而得名。这批珍贵手稿的墨迹原件,在郑子瑜生前的2004年和过世后的2008年,分两个批次,经郑子瑜夫人及公子郑大宁医生同意,全部转让给本地报业闻人杜南发珍藏至今。

杜南发在《联合早报》撰文记载,郑子瑜在八十年代于《知堂杂诗抄跋》中曾写到周作人寄送手稿的经过,约略如下:

1958年1月,我曾写信给周氏,问他可否将生平的旧诗寄示,或者可以代为设法出版。然而周氏很客气,说他写的不知能否算是诗;待到我将本意告诉他之后,他终于把他的诗稿寄下了,那便是这部诗集,原名《老虎桥杂诗》。

约在1959至1960年期间,周作人即先后陆续寄《老虎桥杂诗》《打油诗》《补遗》《题画诗》等手稿到新加坡,希望能合编一本诗集。《老虎桥杂诗》收《往昔》及《丙戍丁亥杂诗》各30首,《儿童杂事诗》72首,前者是五言古体诗,后者是七言的绝句,都是1946-1947年间在南京监狱中的作品。

后来周氏又陆续寄给我《所谓五十自寿打油诗》2首,《苦茶庵打油诗》24首,《苦茶庵打油诗补遗》20首,《题画诗》59首,以及《老虎桥杂诗补遗》13首(是1934至1949年间的作品),吩咐我将这些诗篇和前此寄下的《往昔》《丙戍丁亥杂诗》《儿童杂事诗》合为一集,改名为《知堂杂诗抄》。

周作人一生写作多达1100万字,却只有约300余首诗,数量不多,故一向备受瞩目。

同郑子瑜一样,杜南发与周作人也是十分有缘。1966年,中国爆发文革,周作人求助于时任中央文史馆馆长的章士钊,冀望能刊发尚未面世的国学研究著作《十山笔谈》,但可惜直至去世也未达成。章士钊是毛泽东的故友,1920年,毛泽东为湖南新民学会青年会员赴法勤工俭学事曾专门求见章士钊,章慷慨解囊2万银元襄助,自此结下交情。章士钊养女章含之在中华人民共和国成立后曾担任过毛泽东的英文老师,亦是绰号“乔老爷”的时任外交部长乔冠华之妻,章含之的女儿洪晃现在也是一代名媛。中国进入改革开放时期之后,友人看到时机,又费尽艰辛将周作人的遗稿转托香港朋友寄至新加坡。当时杜南发任职《南洋商报》编辑,于是发表,此时距周作人完成此稿已近30年,杜南发与周作人第一度结下不曾谋面也没有机会谋面的文友之谊。时光倏忽又过了30年,杜南发多年后再度幸运地得到了周作人的全套诗稿手迹。这是什么样的机缘?这是什么样的巧合?如果没有南洋,如果没有新加坡,就没有这一切。那样的历史,将是多么令人遗憾。最终明珠有主,蔚为美谈。

未曾面市的两地书

这部诗稿之外的最重要文献就是郑子瑜与周作人的两地书。先是由新加坡本地一间名不见经传且新成立的拍卖公司拍出。不久,北京匡时拍卖公司老板闻讯专程抵达新加坡,商谈将这一批珍贵书信再次在北京隆重拍卖。最终,他们见到了这批信扎的持有者赵峰。2014年春,匡时取得全部书信中的84通,无一漏拍,成交总价约人民币800万元。

收藏家赵峰

赵峰,一位来自北京,旅居新加坡多年,深受文化与艺术熏陶的收藏家与实业家。他与南洋的机缘,也牵涉到对南洋影响殊巨、七次来到新加坡的中国美术大师徐悲鸿。赵峰的父亲是北京徐悲鸿纪念馆的副馆长,馆长是徐悲鸿夫人廖静文。赵峰毕业于北京首都师范大学英语系,1995年南来新加坡,入南洋美术学院广告设计专业学习。他毕业后自创企业,现在Genting Lane附近工业区的一栋独立建筑里办公,有大量藏品,俯仰之间,都是名家字画和各种古旧陶瓷、器物。一楼还设书画装裱车间和宽敞明亮的艺术展览空间,常年以极低费用资助本地艺术家在此举办展览。

2006年华人新年,郑子瑜还在世,赵峰曾慕名登门拜访。他谈吐有度,深得郑子瑜赏识,结下前缘。当年在南艺学习时,赵峰也曾寓居本地早期女画家,以一人之力创办新加坡艺术学院的沈雁家中。沈雁过世后,赵峰协助整理遗物并收藏大量的沈雁作品及有关文献,很有远见地保存了许多重要资料。如本地美术名家翁锡礼、童振狮等人及知名企业家郭明忠当年的入学登记表和学院各年度结算及收支报告等,留下珍贵的研究史料。他与有“东南亚船王”美誉的印尼商人唐裕亦多交集。唐裕富甲一方,收藏颇丰,曾担任新加坡有120年历史的吾庐俱乐部主席,现赵峰处仍存有不少唐裕旧物。

赵峰家学深厚,深知文物及文献资料对于人文历史的重要性,在获知郑子瑜与周作人往来书信即将在本地拍卖之际,即刻出手,终有所归。不过,出于对历史与文化的尊重,他同意将刚刚入手的这批手札交由北京匡时再度拍卖,最终回流中国,回到周作人曾经长期生活和终老的北京。人民文学出版社在拍卖结束后举办座谈会,杜南发受邀撰写《周作人致郑子瑜信札与知堂杂诗的出版》专文,作书面发言。周作人的后人事后也曾带领中国中央电视台来新加坡采访,回顾郑子瑜与周作人的南北两地书奇缘。

除去赴日讲学,郑子瑜也曾赴香港中文大学执教一段时间,晚年退居新加坡市中心的建安大厦顶层,间或也在其他地方住过。察看周作人写给郑子瑜的信件,信封上的地址分别用毛笔写着华文和英文,都能准确寄达。华文地址多是马耶路小路,英文地址则是Jalan Kechil。然而,笔者搜遍新加坡现今的地图却很难找到上述地址。不过,在新加坡对面的马来西亚柔佛,却有明确的Jalan Kechil这个地方。那么,1962年周作人寄到Jalan Kechil的信,是寄到新加坡还是柔佛了呢?本地资深文史学者、作家李国樑最终谨慎解答了这个问题。起初,他分析如今在加东一带,有一个地方叫Meyer Road,可能就是当年的马耶路。那一带以前有不少马来村落和如今已经消失的小路(Kechil)。最后,他甚至还热心地找到一张细微的地图,直接标识出位于Amber Road附近的Jalan Kechil。

未曾离开北平的周作人

周作人的一生起起伏伏,充满争议。周作人与鲁迅曾经是民国以来中国文坛的双峰,然而,兄弟两人最终不仅在生活上分道扬镳、不欢而散,在民族大义上,也选择了诀别。周作人听信日本太太的一面之词,指责大哥鲁迅偷窥弟媳洗澡,以一纸绝交信掷于鲁迅面前。鲁迅骤然惊悚,愤而携带母亲和妻子朱安搬离北京阜成门内八道湾胡同的周家大院。二人就此分道扬镳,至死未复相见。1937年卢沟桥事变后,北京大学撤离,周作人没有随行,成为四名“留平教授”之一。他选择与日人合作,复于1941年元旦,上任华北政务委员会常务委员兼教育总署督办之职(汪精卫政权中央政治委员会特派),1944年时兼任中日文化协会理事。抗战胜利后,周作人在北平以汉奸罪被捕并押解南京受审,1946年被判14年徒刑,1947年改判10年刑期,1949年1月被特赦。1964年后,经曹聚仁介绍,周作人在香港出版回忆录《知堂回想录》。1967年去世,享寿82岁。

周作人生命的最后10年是孤独的、可怜的,但也是幸运的。一纸薄笺,几行蝇头小楷,寄托了他的多少情思与文思,从寒冷的北京一路向南,直抵嚣热的南洋之地新加坡。郑子瑜历尽千帆,功成名就,却未改初心,不加歧视,始终如一地尊敬他、爱护他、关心他、不离不弃,显示出纯粹的读书人的理性、谦卑和至诚。

那用毛笔写就的书信,或浓或淡的字迹,有些地方甚或湮灭不清,人生大抵也是如此吧。

(作者为本地文史爱好者)

.jpg)

.jpg)