槟城新江邱氏与星洲邱菽园

文图 · 陈煜

在槟城,邱是华族五大姓(邱、谢、杨、林、陈)之一。龙山堂邱公司(Leong San Tong Khoo Kongsi)是特殊的血缘机构,只接纳源自福建省漳州府海澄县三都新垵保新江社的同宗。他们得益于特定的世系传承与共同的乡土信仰,通过集资置业生息,在槟城建设庙宇宗祠、兴建店屋排屋、开辟家塚,为宗人提供福利保障,维持与原乡的联系。新江邱氏在槟城的宗族势力根深蒂固,经由贸易扩展至南洋各地,在星洲亦有不少声名显赫的族人。本文通过梳理新江邱氏在槟城的宗族机构,龙山堂邱公司作为血缘地缘自治团体所担负的职责,以及星洲邱菽园作为宗族名仕的跨境影响力,展示华人南来马来亚以血缘构筑的社会网络。

槟城新江邱氏宗族

槟城龙山堂邱公司于2001年保护性修复后,组织出版相关的华英双语书刊,包括题为《认识与欣赏龙山堂邱公司》的导览手册,以及题为《槟城龙山堂邱公司:历史与建筑》的专书。在已故建筑修复专家陈耀威的主持下,以图文并茂的方式介绍新江邱氏的源流及其在槟城的传承,对于龙山堂建筑亦做出较为详尽的介绍。在这些研究出版的基础上,龙山堂邱公司在龙山堂底层设立邱氏文物馆,以多媒体的方式教育后裔,向访客宣传宗族文化。

槟城新江邱氏家冢

虽然难以考证新江邱氏南来的确切时间,同治丁卯年(1867)诒谷堂版的《新江邱曾氏族谱》显示,早在1527年,邱世派(八世)前往汶莱卒于当地。在槟城,邱模量可能是最早的族人之一,推测其抵达时间在1775年左右。1786年槟城开埠后,吸引更多新江邱氏前往,并将原乡信仰带到居留地,以姓氏守护神“大使爷”加强族人间的联系。

为了延续海外宗族祭祀传承,102位族人于1835年联合成立宗亲会“诒谷堂”,筹集528元的建宗祠基金。经过多年运筹帷幄,在强有力的族亲领导下,于1850年以“邱家大使爷”的名义,购置面积高达9万7035方尺的英商产业,即现在龙山堂所在地。次年将界内旧建筑翻修改造为宗祠,按照原乡信仰习俗供奉祖先牌位与大使爷。

金碧辉煌的正顺宫内景

在槟城的新江邱氏宗亲机构,沿袭原乡的宗族关系而发展。在新江社的邱氏按照祖源分为四大柱(又称:四大角,即第五至八世基祖的后代),计有13房派,分布在村内13个角落(即片区),各房均自建祠堂,因人丁与财力的不同,规模各不相同。各房奉祀共同的姓氏守护神与地方神灵,合力兴建的宗教建筑,包括正顺宫(主祀姓氏守护神王孙爷和大使爷)与福灵宫(主祀漳州地方神保生大帝)。

槟城龙山堂邱公司主体建筑

作为族人自发组织的团体,在槟城的新江邱氏复制原乡经验,加以在地化与制度化。早期诒谷堂以“邱家大使爷”的名义进行置产投资,由各房推选的代表组成家长和董事会。1906年龙山堂重建落成后,以“龙山堂邱公司”为大祖代表集体利益,管理逐渐制度化。1919年由四大柱各委派七位代表,组成28人的信理会共同管理,信理员为终身制。1955年龙山堂邱公司注册为社团,1976年改为注册信托团体,至今仍是由四大柱组成的信理会共同管理。

槟城文山堂邱公司主体建筑

如同在原乡一样,新江邱氏四大柱13房在槟城的发展亦不均衡,他们根据祖源成立分支组织,并各自购置产业设立祠堂。例如,海墘角五房设立的“文山堂邱公司”,其祠堂坐落于海墘新路,落成于1878年,其建筑型制为龙山堂所效仿并扩展。

血缘地缘自治团体

在英国殖民时期,与众多华人宗乡机构一样,龙山堂邱公司是具有多元功能的自治团体。与众不同的是,这个血缘与地缘双重性质的机构,自创办之初便有着明确的置产意识,沿袭原乡设置“公田”的传统,集资购置房地产,通过收租经营,将收入用于兴建维护宗祠、举行祭祖典礼、为宗人提供教育福利等。其早期设有存款部,提供类似银行信托的服务,既为存款的族人提供利息,亦为需要融资的族人提供资金,这一宗族金融系统因1969年银行法的实施而终止。

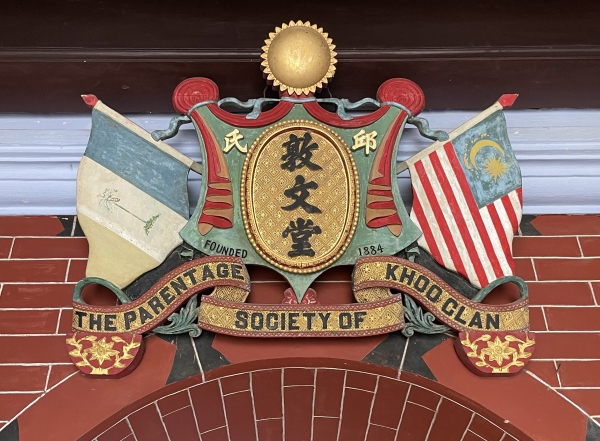

邱氏敦文堂的社团标志

龙山堂邱公司于1850年购置的产业奠定了坚实基础,除了翻修改造宗祠,在场地一侧兴建洋式“宗议所”处理族务,另外两侧兴建排屋为宗人提供住宿,沿街兴建店屋用于经商出租,围绕宗祠形成聚族而居的单一姓氏聚落。另一重大投资是在1920年,时任22位信理员再度以“大使爷邱公司”的名义,以23万5000元向邱天德后裔购买379英亩的天德园,其中17英亩的山丘划定为“新江邱氏家冢”。龙山堂邱公司在乔治市拥有200多间店屋,在槟城拥有大量园丘土地,经过近两百年的持续投资发展,成为“北马最富有的华人团体之一”。

龙山堂邱公司位于大铳巷的排屋产业

龙山堂邱公司建筑群的排屋产业

龙山堂邱公司的可持续性发展得益于四大柱选拔的信理员,彼此之间协作制衡,逐步完善公司章程,将产业与福利管理制度化,以祠堂所象征的宗族权威处理内部事务。为了协调处理族人的白事与福利分配,于1884年设立“敦文堂邱公司”(The Parentage Society of Khoo Clan)以及“邱氏家族自治社”(Self Protecting Society of The Khoo Clan,Penang)。

龙山堂邱公司累积的雄厚财力体现于其富丽堂皇的龙山堂建筑群。1894年拆除旧祠以兴建新祠,遗憾的是,新祠落成不久后于1901年辛丑除夕夜遭遇大火,全部烧毁殆尽。1902年鸠工重建,于1906年落成。龙山堂在世纪之交的两次重建历时12年,相传每次耗资十余万元。宽敞的场地满铺条石,两层高的主体建筑为三开间,二层中间为正顺宫,主祀王孙爷与大使爷;左手边为福德祠,奉祀福德正神大伯公;右手边为诒谷堂,为新江邱氏大宗祠;与主体建筑对望的是戏台。这一建筑群在型制、石雕、木雕、剪粘、彩画、壁画等方面,呈现当时闽南传统建筑的顶尖技艺,楼宇化的建筑与八字型大台阶有着土著民居的影响,铸铁栏杆的运用显示对于西洋建筑材料的喜好。龙山堂建筑群至今保留完好,是南洋罕见的华族建筑奇珍。

龙山堂邱公司建筑群的宗议所与戏台

龙山堂二层步廊无与伦比的石雕

龙山堂拜亭内的八字型楼梯

龙山堂与星洲名仕

所立-400x485.jpg)

诒谷堂内的神龛与文魁牌匾右上为邱炜萲(菽园)所立

龙山堂邱公司见证华族在槟城落地生根,沿袭原乡的宗族礼法制度。在华族“仕、农、工、商”的传统观念中,经商致富虽可以光宗耀祖,然而,学而优则仕是宗族昌明的精神动力。龙山堂建筑落成后,在诒谷堂与福德祠中分别悬挂了43幅与65幅的鎏金牌匾,这些是1894年至1983年新江邱氏的功名榜。诒谷堂神龛之上悬挂的两幅“文魁”牌匾。左手边的一幅是最早的,也是等级最高的,牌匾左侧题刻“太子太保头品顶戴兵部尚书闽浙总督部堂兼管福建巡抚谭为”,右侧题刻“光绪二十年甲午科福建乡试中式第五十九名举人邱炜萲立”。邱炜萲就是被誉为“南洋诗圣”的邱菽园(名:德馨,1874-1941)。

邱菽园出生于新江,卒于星洲。其父正中(名:笃信,号:勤值,1820-1896)是南来第一代。相传于1840年20岁时南来星洲,白手起家,主要经营西贡大米生意,亦多方面投资而成为巨富。根据宋旺相的记述,邱正中遗产高达上百万元,菽园与弟弟各继承70万元。邱正中是乐善好施的福建社群领袖,1888年告老还乡,1895年回到星洲,次年以76岁高龄逝世,遗骨由菽园带回原乡安葬。

邱菽园是正中54岁得来的老来子,6岁时南来星洲,接受传统私塾教育,后回乡继续深造。1894年20岁时参加福建省级乡试考获举人,次年赴京会试未能获得功名,次年因父亲在星洲去世,遂返回继承家业,成为南洋罕见的考取功名的人物。槟城诒谷堂内的“文魁”牌匾是时任闽浙总督谭钟麟为他而立,谭于1895年调任两广总督,有理由相信此匾是立于1894年。龙山堂第一次重建始于1894年,推测当时新江邱氏以菽园的成就而求获此匾。这幅牌匾究竟是1894年的原件,还是1901年大火后复刻的,目前尚不得而知。

撰写的重修龙山堂碑记-400x589.jpg)

邱炜萲(菽园)撰写的“重修龙山堂碑记”

邱菽园的才情为南洋华人所景仰,在继承父亲巨额财富后,他由反清转变为拥帝,慷慨捐输而获加官进爵,成为海外新江邱氏官阶最高的族人。1906年龙山堂第二次重建落成时,槟城新江邱氏族长请其撰写“重修龙山堂碑记”,他以“花翎二品顶戴派克京师正阳门工程监理官广东试用道乡进士炜萲”为名撰写长文,记录龙山堂两次重修的经历,留下珍贵的文献记录。

邱菽园与弟弟继承巨额遗产。遗憾的是,含着金汤匙出生的两兄弟都未能继承父亲的经商才干,双双投资失败,于1907年宣告破产。本地文史学者多以为邱菽园晚年破产,穷困潦倒以卖文为生。事实上,邱菽园继承遗产时年仅21岁,破产时亦刚过而立之年。1937年他在武吉布朗坟场为自己设计兴建生圹,以“处士”自居,豁达地与女儿女婿在墓前合影,其坟茔规格亦非贫穷之态。

结语

福建新江邱氏南来,在槟城建立起庞大的宗族,通过祭祀共祖与地方神灵,建立完善族规约定,通过集资置产兴业,以举族之力兴建的龙山堂建筑群,成为南洋最为绚丽的华族建筑古迹之一。落地生根后的槟城新江邱氏逐渐接受英文教育,出现“峇峇化”的特征。然而,制度化的管理使得宗族文化得以传承,通过提供教育与福利以培养人才团结族人。

龙山堂邱公司代表槟城新江邱氏的集体利益,不仅维护在地宗亲的利益,亦维持与原乡的联络,特别是宗祠庙宇的建设与地方治安的维持。早在1816年,槟城新江邱氏以“大使爷槟榔屿公银”为名,为原乡正顺宫的重修捐款120元;1863年至1867年间,又以诒谷堂的名义资助修订出版《新江邱曾氏族谱》,占总费用的四分之一强。原乡的正顺宫在文革期间被毁,1995年至1997年重建时,龙山堂邱公司贡献高达250万令吉。

新江邱氏在星洲的宗族势力虽不如在槟城的强大,亦有着相当的影响力。邱正中生前享有崇高威望,菽园亦以文章学问而闻名,他在为族亲扬阵(1857-1943)题写的墓志铭中,提及本地族人对初来乍到的族亲颇为赏识,助其经商。邱扬阵以经营大米生意而发家,后来大举投资金融业而成巨富,身后葬于武吉布朗坟场,其子德拔(1917-2004)曾是新加坡首富,2002年为龙山堂邱氏文物馆捐款。

(作者为ON-LABO创办人兼主持人、新加坡国立大学建筑系兼任副教授)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)