经济花园:大自然的殖民

文图 · 黄金斌

植物园武吉知马区块划分成几个主题花园:彩叶园(Foliage Garden)、民俗植物园(Ethnobotany Garden)、种子银行(Seed Bank)和生态湖(Eco-lake)旁的生态花园(Eco-garden)。Eco有两个涵义,第一是生态(Ecological),为到访的大众叙述人类与其所处的生态系统之间相互依存的关系。第二是指经济(Economical),因为这里的植物依旧是经济作物,也道出许多与这片土地息息相关的故事——殖民地时期的经济花园。

.jpg)

经济花园的历史标示板(摄于植物园)

殖民地时期的植物园发展和经济作物

其实早在18世纪,欧洲列强就在各自的殖民地开始建立植物园来满足本国或是殖民地的需求,并把种植出来的一些作物当作药用,解决时常发生的疾病问题。19世纪后,英法荷等东印度公司将其当作试验基地,用以“驯化”(cultivate)原本在地野生植物,转变成能在人类控制下大量培育、种植和收成的经济作物,以为帝国开发资金来源。

法国东印度公司于1737年在毛里求斯建立了旁普勒姆斯植物园(Pamplemousses Botanic Garden),起初种植木薯和蔬果来为驻扎的军队当作粮食,后来实验性种植了桑树,企图获得桑叶养蚕取丝。随后还大量种植了甘蔗、豆蔻和丁香等。值得一提的是,这座植物园的名字Pamplemousses就是法文中葡萄柚的意思,源自荷兰语“臃肿的柠檬”。相信也是因为这种经济作物来自当时荷兰东印度公司殖民地。

在东南亚的一隅,荷兰东印度公司也于1817年在巴达维亚(今雅加达)设立了茂物植物园。其实早在1811年,英国东印度公司在爪哇战争胜利后,身为爪哇副总督的莱佛士就入驻了当时茂物植物园隔邻的宫邸。1814年,莱佛士的妻子奥利维亚病故于爪哇,而茂物植物园内就立有一座她的纪念碑。在第一份英荷条约签署后,英国于1816年将爪哇归还给荷兰。在那之后,茂物植物园和新加坡植物园有着极其相似的命运。

.jpg)

莱佛士第一任妻子奥利维亚的纪念碑就在茂物植物园内(图源:jakartabytrai)

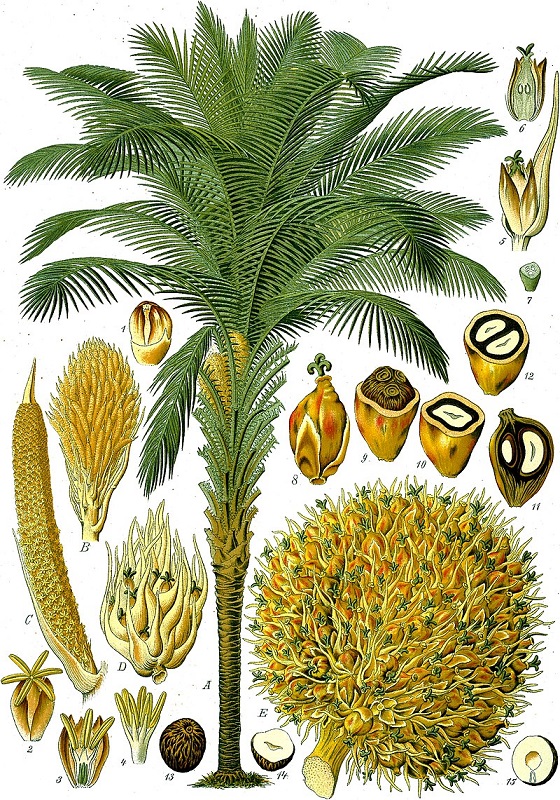

荷兰东印度公司着手将其打造成区域性经济作物研究和保育枢纽,经济作物包括了橡胶、金鸡纳、咖啡、香草和油棕树。1848年,荷兰人尝试把从西非带来的油棕树种子(Elaeis guineensis)栽种在茂物,相信就是东南亚一带油棕树的“老祖宗”。就像橡胶一样,油棕随着工业发展的脚步扩展到了全世界。由于茂物植物园和新加坡植物园一样有着丰富的历史,印尼在2018年向联合国教科文组织申请将其列为文化遗产。

油棕树标本图

英国东印度公司于1786年在当时英属印度的加尔各答设立了植物园。倡议设立植物园的罗伯凯特(Robert Kyd)中校在写给伦敦的信中清楚地阐明了设立植物园的重要性:除了解决殖民地饥荒的问题和支持帝国在东印度的贸易活动之外,更重要的是要避免大量白银外流到印度和中国。

.jpg)

油棕树的纪念碑(图源:互联网)

原来,18世纪的欧洲人尤其是英国人很爱喝茶,1784年英国的茶叶税骤降后导致茶叶贸易额在两年内翻了三倍,而中国是当时世界上唯一的茶叶外销国。为了避免大量白银外流,19世纪初英国人迫切需要寻找中国茶叶替代品。直到1834年的平安夜,加尔各答植物园负责人纳撒尼尔·瓦里克(Nathaniel Wallich)成功地献出一份厚重的圣诞礼物——阿萨姆种茶叶。该植物园成功培育出来的另一项经济作物就是甘蔗,它可以用来生产喝茶需要用的糖。从此红茶和糖就是英国人“下午茶”的首选!1865年,时任植物园负责人的汤姆士·安德森医生(Dr.Thomas Anderson)成功地培育出了金鸡纳(Cinchona)。金鸡纳是一种源自于南美洲安第斯山脉的植物,其树皮可提炼成奎宁,是治疗疟疾的主要成分。当时疟疾是欧洲人在热带地区的恶梦,而金鸡纳的成功培育,犹如欧洲拓殖民者有了“护身符”。

新加坡植物园经济花园的发展和贡献

新加坡植物园的经济花园始建于1875年,由当时另一个英殖民地锡兰调任过来的亨利·默顿(Henry Mortun)开发,并致力将经济花园打造成殖民地政府研究植物学与自然科学的机构。然而,许多殖民地官员由于没有看到其立竿见影的效益,一直对他施加压力,甚至上奏中央削减预算。默顿并没有因此而丧失斗志,他把邱园(英国伦敦皇家种植园,Kew’s Garden)送来的利比里亚咖啡试种在植物园内。而幸运的是新加坡植物园内的咖啡树没有感染上当时肆虐于锡兰咖啡树的咖啡驼孢锈菌(俗称咖啡锈病,让咖啡树大量落叶而死亡)。1880年,咖啡树的种植面积扩大100英亩。10年后,咖啡在新加坡的种植面积翻倍到1000英亩,是当时海峡殖民地的主要栽种的经济作物,成为经济花园的第一项成功案例。

在好不容易熬出一些成绩后,默顿终于可以将经济花园继续扩张并引入更多经济作物。他将从华人手上“买断”的林地与政府授予的军事保护区营地转换成他经济花园的耕作地。如今便是新加坡国立大学武吉知马校区和植物园经济花园的所在地。1881年纳撒尼尔·坎特利(Nathaniel Cantley)接管植物园后“新官上任三把火”,随即展开了浩大翻土和移山工程。直到1888年,取代坎特利走马上任植物园园长的亨利·里德利(Henry Nicholas Ridley)到来之前,这片经济花园栽种了各式各样“漂洋过海”而来的蔬菜,为本地的农产品市场带来多样化的选择。

.jpg)

十九世纪后期的经济花园(图源:《大自然的殖民地》巴纳德著)

当时,其他殖民地的经济花园表现得越来越出色(比如之前提及的茂物植物园所生产的金鸡纳,占了当时全球疟疾药物供应量的90%),里德利面对史无前例的压力。殖民地政府希望看到经济花园不只是生产能供应新加坡市场的蔬菜水果,而是要生产出能为政府带来更多效益的“植物界明星商品”。在里德利绞尽脑汁日以继夜的尝试下,许多经济作物被带来新加坡植物园试种。1890年,里德利把所有经济作物按照其性质、种植方式、产能等等重新规划并栽种。其中最茁壮成长的植物之一的牧竹,或俗称印度实竹(学名Dendrocalamus),其坚挺的竹竿能用来做建筑支撑用途或是做成印度和英国骑兵的长矛柄。现在植物园各处都能看到竹子的身影,而生态园更是有一个竹子栽种区。

除此之外,在开埠初期新加坡拥有大量的茅草。据粗略估计,19世纪中叶茅草至少占据了新加坡岛屿面积的三分之一。茅草(学名Imperata cylindrica),本地也叫白茅或拉郎(lalang)。由于19世纪初大量种植的甘蜜需要砍伐大量木柴来生火提炼甘蜜膏,而且当甘蜜收成几次后就会造成土地贫瘠而无法继续栽种,园主就会放弃那块土地进而迁往另外一片土地继续栽种。大量的伐木和迁徙造成了原始森林面积从原本60%缩小到7%,而这些土地大多会被白茅侵占。里德利就把脑筋动到了这唾手可得的茅草上,试图把废物转换为商机。在里德利的指示下,植物园把白茅全身上下进行了详尽的实验研究,从堆肥到盖茅屋再到入药和酿酒。令人意想不到的是,其中一项令他满意的结果是把白茅变成制纸张的原材料!里德利与他的实验园主的报告显示,用白茅制成的纸张质地足以媲美欧洲同类产品。不过由于白茅过于侵略性,要种植并不容易,而且生产成本太高,所以用白茅造纸的念头就慢慢地“无疾而终”了。然而里德利尝试利用废物再转变为商机的精神值得嘉许,这项实验也奠定了经济花园从农作物转换成经济作物研究地的基石。

三叶橡胶标本图

里德利有另一个称号就是“疯狂里德利”或“橡胶里德利”,源自于他大力向当时的园主推销种植橡胶。20世纪中期,马来亚生产的天然树胶占了世界生产总量的一半,让新马的名字出现在世界历史的舞台。橡胶(Hevea Brasiliensis)也叫三叶胶或巴西橡胶,原产于南美洲巴西,其在19世纪中旬迎来了第一次黄金期。当时欧洲把天然橡胶防水、耐磨、不导电的特性发挥得淋漓尽致,加上电灯和汽车的发明与普及,推波助澜地带动了人们对电线绝缘外皮和轮胎等胶制品的需求。19世纪70年代英国打破了巴西对橡胶的垄断,偷偷地把橡胶种子运往邱园和分发到其他的殖民地栽种。然而因为气候和地理因素,橡胶无法在锡兰和邱园大量发芽繁殖,赤道气候和地形与巴西相近的东南亚就成了英殖民地政府的心腹之选。1877年,22株橡胶幼苗被送往新加坡,其中11株栽种在经济花园内,这就是东南亚橡胶的“祖先”。其位置大略在现在的交响乐湖(Symphony lake)附近,园方还特地为这十一棵“祖宗树”设了一个纪念碑呢!

为祖先树设立的纪念碑

十一棵橡胶树最初的栽种点

但是里德利起初在推广橡胶种植时可不是一帆风顺的。因为种植橡胶需要投入大笔资金,而橡胶需要至少7年时间来成熟,此外当时的割胶作业是用斧头在树身开出许多伤口导致橡胶树在几次收成后就倒下了。纵使里德利一直大力推销橡胶种子,种种的原因还是导致新马一带的种植者兴致缺缺,唯独当时在马六甲的海峡华人陈齐贤愿意率先在自家的咖啡种植地尝试种植橡胶。随着橡胶的价格因为工业的需求水涨船高,园主们的立场慢慢转变,新加坡植物园接到橡胶种子的订单也越来越多。里德利和他的团队这时在经济花园对橡胶种植和收成进行实验。20世纪初期,他们发布了大量研究报告,发现在黎明前收成的胶汁较多而且较宽的种植间距可以提高产量。里德利也研发了不会伤害橡胶树的“鱼脊型”收成法,也就是用特制的镰刀在树身连续划出类似“V形”导胶口,胶汁顺其流到胶杯然后收集。经济花园的这项研究,促使区域形成了一个从种植、收成到加工的橡胶经济生态圈,让马来亚半岛取代巴西成为当时世界主要的天然胶生产地。里德利和橡胶的故事对植物园成功申遗扮演着重要的角色,植物园内也有许多关于橡胶的故事让大众们去寻幽探秘!

里德利赋予了经济花园新的使命,也就是成为区域解决植物问题的科研基地。其另一个重要的贡献就是间接促成了第一部“反昆虫”立法——《1890年椰子甲虫条例》。当时马来半岛的椰子种植园长期被甲虫侵害导致收成欠佳甚至死亡。里德利在经济花园搜集整理资料,并在1889年发布了他研究的成果。海峡殖民地隔年就根据这篇研究,制定了法律而且设置“椰子树稽查员”来取缔违例者。直到20世纪初椰子甲虫已经不再对新加坡椰子树构成威胁,显示了经济花园研究的重要性。无独有偶,19世纪70年代,甲虫对新加坡的豆蔻树也造成了伤害,使得新加坡不能像马六甲和槟城一样大量种植豆蔻。里德利在经济花园也对豆蔻树进行了研究并于1890年发布了他的研究成果,使之克服虫害并在新加坡开始种植。

新加坡植物园里的经济花园,不仅记录了殖民地时期的植物园园长如亨利·默顿、纳撒尼尔·坎特利、亨利·里德利及众植物学家和热爱植物的先辈们不辞劳苦的耕耘,也展现了植物园在那段时期对新加坡乃至全世界扮演的重要角色。然而殖民者曾经引入大量劳工,奴役殖民地人民的行径仍然遭到后人所诟病。

经济花园的故事,是否又能为国人提供在经济和生态间取得平衡的启示?此外,经济花园也证明了实验精神和科学求证精神,对于经济起着举足轻重的作用。就如因为里德利的努力坚持,让新加坡得以参与了天然橡胶工业的起源这历史性的事件。虽然植物园的科研角色已经逐渐淡化,并交予更专业的政府机构进行,然而随着植物园申遗成功,想必将继续对新加坡植物多样化扮演重要角色,也为大众带来更多休闲绿地。国人亦能在享受自然的馈赠之余,不忘当初植物园对新加坡的贡献。

(作者为新加坡博物馆中文义务导览员)

参考文献:

[1]Berbagi, M. (2021). Palm Oil Monument in Bogor Botanical Gardens. Retrieved from Lovely Bogor: https://lovelybogor.com/palm-oil-monument-in-bogor-botanical-gardens/

[2]E.Henson, I. (2012). A Brief History of the Oil Palm. Production, Processing, Characterization, and Uses.

[3]Hooper, D. (1929). Chinese Medicine in Chinese Pharmacy. The Gardens’ Bulletin Straits Settlement.

[4]Kebun Raya Bogor. (2021). Retrieved from UNESCO World Heritage: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6353/

[5]Lady Raffles Memorial Monument. (2021). Retrieved from jakartabytrain.com: https://jakartabytrain.com/2017/07/15/lady-raffles-memorial-monument-forget-me-not/

[6]P.Barnard, T. (2016). Nature’s Colony-Empire, Nation and Environment in the Singapore Botanic Gardens. Singapore: NUS Press.

[7]Singapore Botanic Gardens. (2020). Retrieved from Eco-Garden and Eco-Lake: https://www.nparks.gov.sg/sbg/our-gardens/bukit-timah-core/eco-garden-and-eco-lake

[8]Straits Settlements Blue Books. (1886).

[9]The Botanic Garden of Pamplemousses. (1919). Bulletin of Miscellaneous Information (Royal Botanic Gardens, Kew) , 1919, Vol.,276.

[10]The Royal Botanic Gardens, K. (2021). Cinchona calisaya. Retrieved from plants of the world online: http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:746718-1

[11]The Royal Botanic Gardens, K. (2021). Elaeis guineensis. Retrieved from plants of the world online: http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:666802-1

[12]Thomas, A. P. (2006). The Establishment of Calcutta Botanic Garden. Journal of the Royal Asiatic Society, Jul.,2006, Third Series, Vol.16, No. 2,165.

(作者为新加坡博物馆中文义务导览员)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)