五剧竞妍 承前启后

——首届新加坡传统戏曲节

文 · 蔡曙鹏 图 · 受访者提供

2025年6月21日至7月26日,新加坡华族文化中心携手国家艺术理事会联合呈献首届“传统戏曲节”。本届戏曲节精选本地华族戏曲团体呈献的五部大戏,涵盖五大剧种,包括华族戏曲工作室的潮剧《包公误》、华戏荟的琼剧《孔雀东南飞》、新艺剧坊的粤剧《女儿香》、天韵京剧社的京剧《梅玉配》,以及大唐文化传播的越剧《林谋盛元帅》。五大方言剧种先后呈献,不仅让本地戏曲爱好者一饱眼福,也让更多人体验本地戏曲艺术的多样风貌和丰富内涵。

、包贵(左二,智瑞饰演)、包公(右二、林楚强饰演)-600x380.jpg)

潮剧《包公误》的八宝公主(左一,蔡瑞芳饰演)、包贵(左二,智瑞饰演)、包公(右二、林楚强饰演)

《包公误》:潮剧的坚守与新绎

华族戏曲工作室创办人林楚强推动潮剧传承的历程,正是坚守本心、笃行不辍的写照。今年的新加坡第一届“传统戏曲节”,他携《包公误》再次登台,完成了一次从演员到监制的身份转变,也实现了艺术信念的延续。现年55岁的他,1987年在文学老师杨秀钦引荐下加入潮剧联谊社,经浸濡与培训九年之后,于1996年初试锋芒,主演由林鸿飞导演的《狄龙案》。二十九年后,他重拾旧作,从饰演狄龙转为塑造包公,以《包公误》为名,演绎这部改编自扬剧《包龙图错断狄龙案》的潮剧,并将其搬上舞台。这个版本,强化了反派庞吉、庞后父女的篡位阴谋,将戏剧冲突置于严峻的政治斗争背景下,使人物命运更具张力,也更清晰传递出题材的社会意义。

监制林楚强与中国潮剧界精英合作,考虑到当代观众审美习惯,联手将原本3小时的传统戏去芜存菁,压缩为2小时。他和司鼓郑创阳设计各场次人物动作的锣鼓点,打造高质量伴奏带,为黄萍导演依照潮剧风格排戏奠定基础。已故潮剧作曲家陈浩忠巧用传统曲牌,让包公的唱腔设计既凸显人物性格又呼应剧情转折,有力支撑了扮演者饱满的唱腔。蔡瑞芳饰演的八宝公主唱段与剧情深度融合,演员发挥得好;马清清饰演不择手段的庞后与杨华来饰演奴颜婢膝的大太监黄昆,恰如其分的演绎,起到了绿叶的作用。工作室大胆启用黄美兰、林亚妹等演员初次在大舞台上担纲要角,意在培养新人。制作者更根据演员特长,将段红玉部分戏份转移给扮演八宝公主的资深演员,达到预计的舞台效果。

剧情从《东宫毒计》启幕,经《二堂错断》将人物置于矛盾漩涡,以强烈戏剧行动展现正邪交锋。包公误判后衙门失火的结尾悬念迭起,在狄龙与包公针锋相对的对唱中,包拯顿有所悟,剧情急转直下。随后《水落石出》一场,八宝公主等女角原欲赴汴梁报夫仇,因边关告急转而平息叛乱。全剧以《青天请刑》收尾,包拯重审证据后坦然认错,为狄龙昭雪,庞氏伏诛,包公自罪请刑,彰显担当精神。四场戏人物集中、矛盾鲜明、情节紧凑,整个戏唱腔与曲牌,配以激烈铿锵潮剧锣鼓,共同成就了这台艺术风格鲜明的潮剧作品。

琼剧《孔雀东南飞》:一场跨越时空的悲剧美学再现

观看华戏荟演出的琼剧《孔雀东南飞》,恍若推开一扇记忆的窗,让我回望1982年芳林公园那场地方戏曲节的盛况。彼时琼州青年会的折子戏晚会上,符名金、陈家焕等资深艺术家与苏锦忠、林师爱等新秀同台,琼剧的生机与风采在舞台上熠熠生辉,媒体佳评如潮。而今,张炎龙导演执导的《孔雀东南飞》再次唤起观众对琼剧艺术的热情,延续了这一传统艺术的当代魅力。

作为与《木兰诗》并称“乐府双壁”的经典之作,《孔雀东南飞》代表着汉乐府诗歌的至高成就。越剧版早在1939年便由樊篱编剧、姚水娟主演,直至近年上海越剧院等越剧团重新编排和演出;而琼剧版此前仅存陈华、红梅的音频资料。华戏荟此番演出可谓从零起步,选用琼剧院陈保良移植剧本,辅以张发长的作曲与唱腔设计,赋予这一古老题材新的生命。

毕业于上海戏剧学院导演系的张炎龙,深谙明代李渔“结构第一”的戏剧理念。在八场戏——《雀喻》《雀难》《雀离》《雀盟》《雀归》《雀变》《雀会》《雀亡》的铺陈中,他精心架构人物的关系脉络,紧扣起、承、转、煞的叙事节奏,使剧情推进如行云流水。更为难得的是,导演在表演形式上大胆创新,通过叶旭文的舞美设计与江开旺的灯光构思,构建出一个洁净写意的舞台空间,为这出千古悲剧营造出恰如其分的审美意境。

与刘兰芝(刘慧敏饰演)爱情美好的开端令人羡慕-600x421.jpg)

焦仲卿(符岂华饰演)与刘兰芝(刘慧敏饰演)爱情美好的开端令人羡慕

在词采、音律与表演的融合中,刘兰芝兄长的趋利忘义与焦仲卿的默许犹豫形成尖锐对比,一步步将善良的刘兰芝推向投湖自尽的绝路。演员刘慧敏与符岂华以激情充沛的演唱,生动刻画出人物从怯懦到坚定的心路历程。男女主角纯良本性与其悲惨结局的巨大反差,极大强化了悲剧的冲击力,引导观众在艺术感染中审视社会、思索人生。

尤为精妙的是,导演在尾声以他写的十四句唱词配以李瑞敏编排的舞蹈,在悲剧的基调上注入一缕希望的曙光。这一处理不仅实现了艺术形式向浪漫主义的转化,更使作品的思想内涵得以升华,让观众在悲悯之余,仍能感受到爱情超越生死的力量。

《孔雀东南飞》的演绎,不仅是本地琼剧艺术的一次精彩亮相,更是传统戏曲在当代语境下焕发新生的生动例证。它证明,经典之所以为经典,正在于其能够跨越时空,由不同时代的艺术家找到能引起观众共鸣的艺术表达。

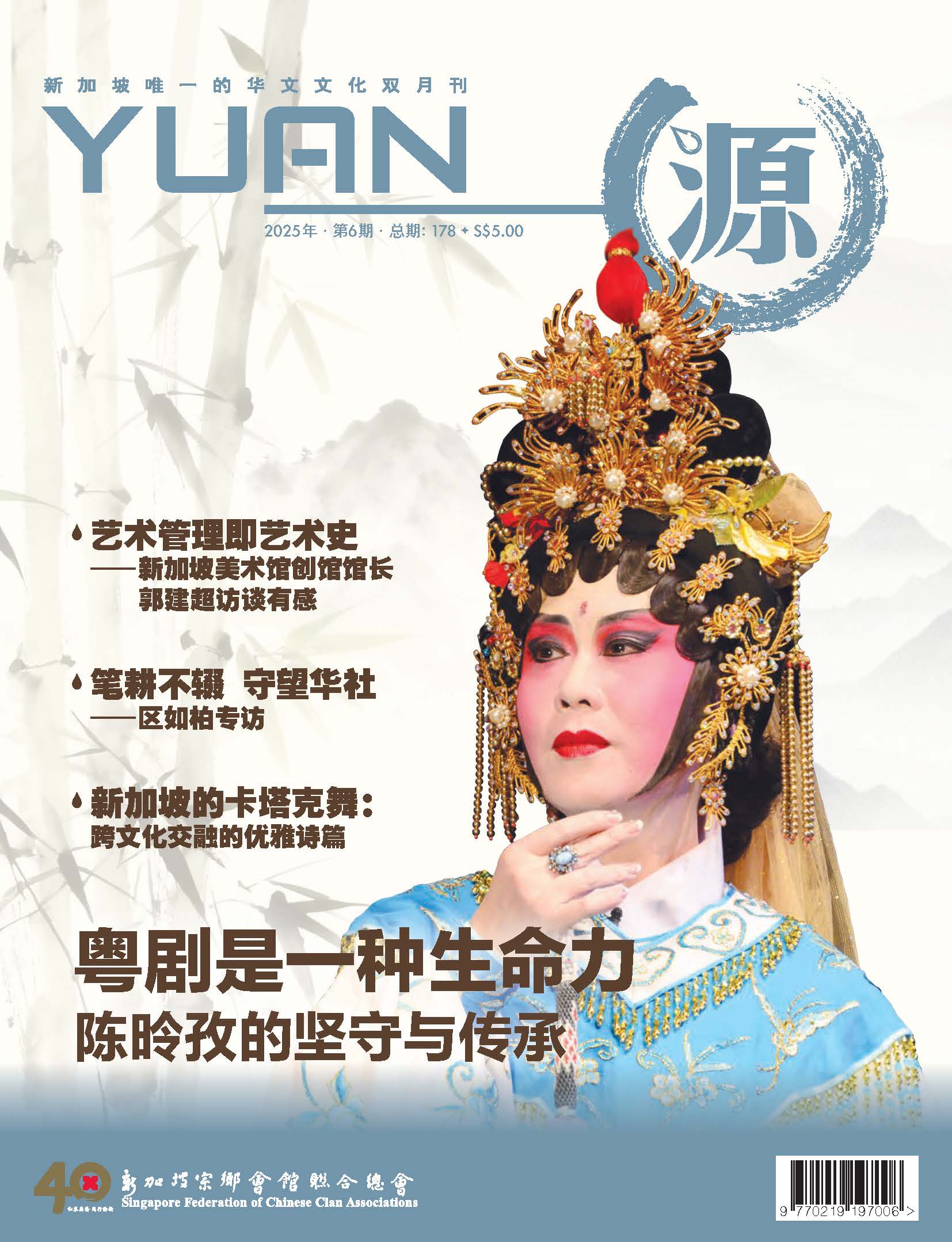

粤剧《女儿香》:三地名家联袂

粤剧从“提纲戏”阶段迈向采用完整剧本进行排演,标志着其发展进入一个成熟的新时期——剧作家开始崭露头角。在这一转型过程中,《女儿香》堪称代表作之一,它出自著名编剧南海十三郎之手,亦是上世纪三十年代觉先声剧团薛觉先的首本名剧。新艺剧坊此次所采用的版本,源于1981年广州实验粤剧团的改编。新艺剧坊选择这部考验女演员全面功底的传统名剧参与首届“传统戏曲节”,不仅是对演员实力的挑战,更是对粤剧经典剧目的一次展示。

《女儿香》一剧的演出难度,尤其体现在女主角的塑造上。陈昤孜需同时掌握花旦、武生、闺门旦与刀马旦四个行当的表演特色,技艺要求极为全面。她唱作俱佳,把子功也可圈可点。新艺剧坊邀请了深圳的苏小惠、吴志平、许龙,与当家花旦陈昤孜、资深演员朱少芬、陈绿漪、萧美玲,联合本地的朱振邦、徐啸天、陈福鸿同台演出;并由香港的曾荣生掌板、李瑞明统领音乐,见证了新、中、港粤剧界名家的精诚合作与深厚情谊。

与魏超仁(左,苏小惠饰演)因超仁的悔婚而反目成仇-600x457.jpg)

梅暗香(右,陈昤孜饰演)与魏超仁(左,苏小惠饰演)因超仁的悔婚而反目成仇

由张莉导演,荣大钧担任武场指导的《女儿香》分《剑誓》《救魏》《悔婚》《断剑》《击掌》和《斩魏》六场戏。这个戏的主人公梅暗香乃将门千金,自幼和魏超仁订下婚约,后因战乱乔装代兄领兵,与魏超仁并肩抗敌。凯旋归来,魏超仁背弃信义求娶公主。梅母悲愤离世,魏超仁更诬陷梅暗香女扮男装败坏军纪。暗香在太子面前立下生死状,率兵出征。而背信忘义的魏超仁沙场失利,自食其果,最后羞愧自刎。苏小惠饰演的魏超仁,情感转折拿捏得当,表演层次感分明。他的扇子功、翎子功、水发功、武艺扎实,确有下四府(琼州府、雷州府、高州府、廉州府)文武生功力。这部由四十名演员、舞蹈员演出的大制作,本地多位演员都发挥得很好,因而整台戏始终紧扣观众心弦。

京剧《梅玉配》:一场与美的相遇

一出好戏,如清风拂过心间。天韵京剧社带来的《梅玉配》,恰是这样一缕清新雅韵。这出诞生于清末的经典,曾由梅巧玲、王瑶卿、梅兰芳、赵燕侠等一代名伶传唱的戏,经天韵艺术总监兼导演林美连精心凝练为:《纳彩》《催婚》《庙遇》《定计》《从心》《被困》《败露》《脱困》《悔婚》《纳吉》《团圆》十一场精华,以轻喜剧的面貌与观众相见。

和苏玉莲(左,冯婷饰演)姑嫂情深-600x443.jpg)

韩翠芬(右,杨天熙饰演)和苏玉莲(左,冯婷饰演)姑嫂情深

戏中,韩翠珠为小姑苏玉莲错配婚事而忧心,而玉莲却与秀才徐延梅一见倾心。干妈黄婆巧妙安排,让这对有情人得以在苏府秘密约会,却由此引发一连串令人捧腹的误会——秀才藏身衣柜的慌乱,被精明的嫂嫂一眼识破的机锋,纨绔子弟逼婚不成的闹剧,乃至放火焚楼的惊险……这一切都被编织成一张情感之网,网住了姑嫂之间的深情、恋人的痴情,以及干妈挺身而出的豪情。

天韵京剧社的演绎,不仅保留了原剧的精髓——韵律铿锵的京白、婉转悠扬的韵白,更在视觉上追求一种写意之美。秀才衣衫淡雅如墨韵,纨绔子弟绿衣配红花尽显个性;女角们梳旗头,着旗装、旗蟒,穿旗鞋,步摇生姿。媒婆一身喜庆红衣,干妈则由朴素的衣裤,至终场换上重工刺绣的圆领对襟上衣,搭配华马面裙,仿佛从水墨淡彩跃入织锦繁华,巧妙映照着剧情由窘迫走向圆满的妙趣。若以京剧版和2017年新中文化教育交流中心主办的福建省实验闽剧院的《梅玉配》比较,更让人感受到不同戏曲剧种音乐、唱腔各自精彩的特性。

林美连以简洁的布景、精准的服装,勾勒出京剧质朴而纯粹的美学精神。最难能可贵的是,她带领着陈夏雨,培养年轻人当助导。演员阵容更是熠熠生辉:整部戏的关键人物韩翠珠的扮演者杨天熙,在前年的《红菱艳》中,塑造了邬菱姐生动的舞台形象,这次演一个精明、利索的大家闺秀,既有名门千金的端庄,又不失热情与机敏;罗德民演绎不思进取的富家子弟,狡猾赖账的戏,点缀喜感;冯婷与王洁在“柜中藏身”一场的慌乱表演,轻巧而不失雅趣;茹易的老生沉稳,刘伟嘉的媒婆鲜活,汪端端的黄婆朴实,也为演出加分。

正如张君秋先生所言:“好演员戏路要宽,学流派要广。”《梅玉配》正是一次跨越行当、融汇流派的艺术呈现。它让观众在笑声中品味人情,在掌声中感受传统的温度——这不只是一出戏,更是一场与美的相遇。

越剧《林谋盛元帅》:时空重塑的挑战

大唐文化传播除了持续献演《五女拜寿》《春香传》《红楼梦》等越剧经典之外,亦屡次推动如《聂小倩》《皇帝梦》等原创剧目的创作,其鼓励本土编剧挖掘在地题材的尝试尤为可贵。据悉,剧团此次制作《林谋盛元帅》,“旨在弘扬中华优秀传统文化,唤起观众对历史的敬仰与记忆,增强新加坡华人社会的民族自豪感与文化归属感,深化国家身份认同”。

和颜珠娘(庄惠煊饰演)悲痛惜别-600x400.jpg)

林谋盛(林嘉饰演)和颜珠娘(庄惠煊饰演)悲痛惜别

将本土历史人物置于中国古代背景进行重塑,挑战重重。编剧需娴熟驾驭历史素材与戏剧规律,从立意、结构、情节、冲突,到曲词、念白、人物塑造与舞台呈现,皆需周全考量。时代背景的设定亦需审慎考据,力求风俗、制度与时代精神的准确还原,作品才能做到根基坚实、无懈可击。

本剧由林嘉集编、导、演三重身份统筹全局,黄子戬、陈康仁率领打击乐队,徐建航负责作曲与编曲,叶旭文则担纲舞美与多媒体设计。叶旭文毕业于拉萨尔艺术学院剧场技术专业,涉猎广泛,涵盖芭蕾、戏曲、话剧、音乐剧及户外装置等领域。他将一座不规则的阶梯式平台斜置于舞台上,并随剧情推进灵活变换布景。不仅增强画面层次感,其不规则造型与倾斜角度也为舞台空间注入多变与张力。LED屏幕布局亦颇具匠心:主屏置于上场口一隅,两副屏沿下场口呈L形展开,形成三段斜向排布。这一打破戏曲舞台“主屏居中、对称分布”常规的做法,既重塑了空间形态,也使演出调度更显凝练集中,为编排群戏与舞蹈提供了更多灵动的可能。

把本地历史人物转换为虚构的中国古代大元帅,这种时空重塑的处理方式,确实存在诸多可斟酌之处。如果以一个虚构的古代爱国英雄故事,向为家国民族献出生命的林谋盛致敬,也许是更好的选择。本剧的价值在于为本地演员提供向徐建航系统学习越剧唱腔的机会。庄惠煊所饰演的颜珠娘唱腔韵味醇厚,符国婉、何丽莲、张思梅、夏雅梅、查琳娣等人亦在唱念之间和谐悦耳,可见教学之严谨与演员之勤勉。期待大唐文化传播能持续耕耘,在越剧艺术的传承与创新道路上,续写新篇。

小结

戏曲节作为一种节庆,本质是一系列演出活动的有机串联。其节庆氛围由主题策划、演出结构、延伸活动、空间环境以及参与者(包括主办方、演出团体与观众)共同营造。1978年,文化部与新加坡旅游促进局于芳林公园联合创办了首届“华族戏曲节”。该活动由时任文化部代部长王鼎昌发起,参演团体主要为福建戏班和潮州戏班(即在露天场地或庙宇演出的专业剧团),以及一个业余团体——南华儒剧社(后更名为南华潮剧社)。这个最初构想为免费入场的年度活动,之后稳步发展,为从业者注入了新的动力,并吸引了数目不小的观众群。次年,在当时政务部长庄日昆的指导下,芳林华族戏曲节演变为传统戏剧节,纳入了华族、马来族、印度族的传统戏剧,以及中文演唱的西洋歌剧。入场方式改为售票制,票价为一到两元。尽管这一举措仅持续了数年,但在提振从业者士气和肯定传统表演的文化价值方面取得了巨大成功。芳林公园推广华族戏曲的努力在1990年代由戏曲学院得以恢复。从1997年到2005年,该学院举办了一系列戏曲节,展演了包括儿童戏曲在内的多种剧种和原创作品,出版并辅以演前讲座和研讨会。这些举措为欣赏这门艺术形式带来了新的维度。

的讲座带领观众进入历史走廊,资深媒体人曾月丽(左)主持讲座-600x469.jpg)

胡桂馨(右)的讲座带领观众进入历史走廊,资深媒体人曾月丽(左)主持讲座

之后2018年由人民协会主办的“PAssion Arts”华族戏曲节可谓最有力推动本土题材创作的华族戏曲节庆。该戏曲节催生了新加坡故事创作新作品,参演剧目包括女皇镇社区艺术与文化俱乐部的粤剧《桑尼拉乌他玛》、如切民众联络所的潮剧《河水山之火》、延戏的福建戏《新加坡拉》,以及南华潮剧社的潮剧《五脚基·相亲》,大力鼓励了戏曲界探索运用传统戏剧形式创作新加坡现代戏的新可能。

以华族戏曲为主题的节庆,几经辗转,终有了2025年的闪亮延续。官方主导的节庆活动、民间团体自发推动的举措,以及庙宇始终不渝的承载,使新加坡的华族戏曲不仅在都市现代化的冲击中生存下来,还找到了焕发新生命的表达空间。这些平台共同展示了传统文化如何在传承与创新之间取得平衡,使戏曲艺术始终作为流动的活态传统,在城市的文化景观中继续作为一门有生命力的传统和文脉中绵延下去。

(作者为新加坡戏曲学院创院院长、民族音乐学博士)

.jpg)

.jpg)