一方水土精气神的象征

文图 · 蔡曙鹏

粤剧,于2009年9月30日,由粤、港、澳 三地政府通过中国中央政府共同向联合 国教育、科学及文化组织(UNESCO)申 报成功,成为第一个成功列入《人类非物质文化遗 产代表作名录》的中国南方的剧种。比它历史更悠 久的潮剧与梨园戏,更早获得国际机构的认可与关 注。这与粤剧的文化地理资源和它的发展历史经验 有密切关系。

粤人自晚清已经远渡重洋。渐渐的粤剧也随之 传到天涯海角。从最初闯世界打拼的粤籍苦力到现 在说广东话的来自中国或其它地区的文化精英,遍 布全球。他们在不同的地理环境里,把家乡带来的 大戏,在居住地传播。有些融入当地的文化元素, 制作与演绎成的粤剧,精彩纷呈。胡桂馨可以作为 在本地域粤剧传承与发展的一位有代表性的人物。 她以双文化的视角,推出与其他国家与地区不一样 的英语粤剧。演出了多部夫婿黄仕英的富有地域文 化印记的作品,独具特色。

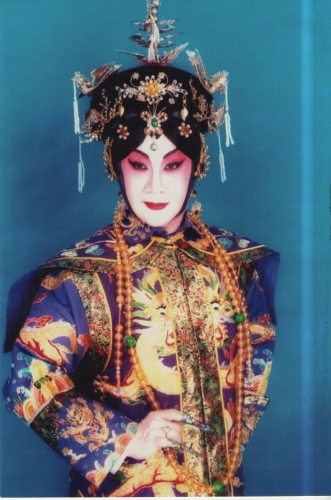

胡桂馨演出粤剧《武则天》剧照

唱片是第一位老师

胡桂馨1939年出生于槟城。上世纪二、三十 年代是粤剧大发展的年代。粤剧圈上出现了一个勇 于探索与创新的群体。“融汇南北戏剧的精华,综 合中西音乐而制曲。”这个年代,粤剧粤曲的唱本 印刷、唱片制作、电影拍摄等等,成就了粤剧的新 发展,给战后的粤剧奠下厚实基础。远离粤剧发 源地的槟城,胡桂馨也能从一册《粤曲大全》和 徐柳仙、小明星的唱片学粤曲。就在那些自己摸索 的日子里,她学会了不断找路自学,至今不渝。

从跟着长辈到戏院看大戏到槟城番禺会馆学 粤曲,胡桂馨已经在幼小的心灵种下粤剧的种子。 粤剧,是她永恒的梦想。就读于圣婴女校的她,下 课后就到槟城精武女子体育会学刀枪棍。14岁在 《六国大封相》演马旦。15岁以一曲红线女的名 曲《一代天骄》便被马来亚电台录取成为演唱者。 同年又被选入番禺会馆的年度大戏《金粉英雄》 中演第三女主角,还兼演一位让她展现北派功夫 的女兵!

与广州粤剧团演出《武则天》(2001年)

大学时代的粤剧

1959年,胡桂馨以优异成绩考进马来亚大学 (新加坡校园)。这位奖学金得主的理科生,在粤剧 引领下走近了中华文化。作为一位新生,很自然的 选择了参加中文学会的活动。

中文学会要组织一个文娱晚会。 胡桂馨热情地为大家排练两个舞蹈, 教了模仿黄梅戏电影《天仙配》的一 折,并献上一首她喜欢的粤语小曲 《采莲曲》。前两者进展顺顺利利, 但找不到乐队为《采莲曲》伴奏。急 中生智,她找了一位会弹钢琴的同 学为她们伴奏。没料到演出后她听到 这样的批评:“用钢琴伴奏粤曲,简 直就像鬼佬穿着长袍马褂,坐着摩多西卡那样”。这个人的观点显得比较保守,但笑话那个节目有点不伦不类的比喻非常形象。其实,胡桂馨的解决方案,正是双文化人在多元民族社会环境中成长的一个自然的艺术选择。在旧上海那样的大都会,当年有华界、公共租界、法租界“一市三制”的特殊的格局和多元社会管理机制。多元文化交融、导致戏剧文化产 生变革。那时,不也出现过评弹名家严雪亭,聘请钢琴师为他的唱腔伴奏的实例吗?

这位批评胡桂馨的人是中文系的学生黄仕英。他也酷爱粤剧粤曲。50 年代的新加坡,丽的呼声、电台、都是传播粤剧粤曲的重要媒介。戏院的 演出和电影院的粤剧片和中国戏曲电 影,给那个时代的华人心灵的滋育。 相同的爱好,让他和胡桂馨在《白蛇传》相会。1962年,胡桂馨在之前成功制作与主演了戏曲风格的英语话 剧《洛神》之后,准备排演《白蛇 》。新加坡精武体育会国术班出身的黄仕英自然成为《盗仙草》中童子的最佳人选。他们的相伴一生的故事 就从这里开始。1965年缔结良缘。

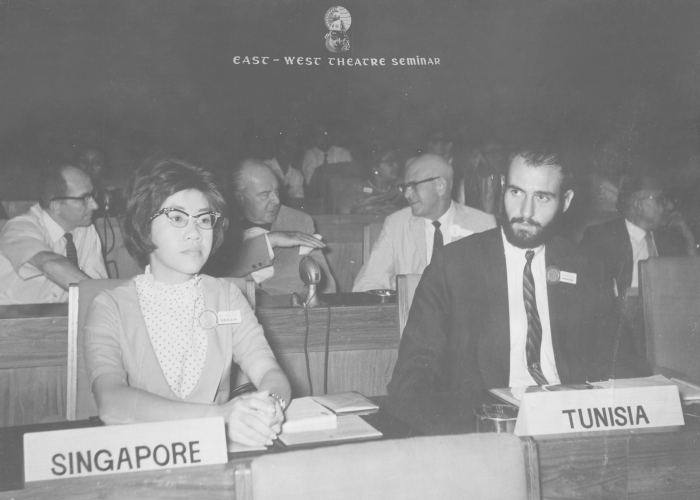

1966年,胡桂馨在夏威夷参加研讨会

移民厅巧遇开启岡州会馆粤剧之旅

婚后不久, 刚在大学工作的胡桂馨到移民厅办理加入新加坡籍的手续。巧遇多年不见的槟城粤剧名旦 卫梦兰。原来她在1955年与夫婿冯雁 朋已经移居新加坡,活跃于岡州会馆乐剧部。卫梦兰此时已经改演生角。 见到胡桂馨,喜出望外。力邀她和黄仕英加入会馆,一起演戏。两人答应 加盟后,岡州会馆乐剧部如虎添翼, 进入一个黄金时代。

60年代的新加坡,戏曲界的大 学毕业生很少。那个年代的知识分子都抱有传统文人兼济天下之志。 黄仕英和胡桂馨受到红线女、马师曾 的两部粤剧电影《搜书院》和《关汉卿》以及在新加坡放映的许多中国的 戏曲片如越剧《红楼梦》、京剧《杨门女将》、评剧《花为媒》等的启 发,立下了改良粤剧的雄心壮志。

在清宫戏里演出《慈禧太后》(2002年)

黄仕英制作《新白蛇传》时,决 心要从文本、音乐、舞台美术、化妆 服饰和灯光设计等全方位打造一出好 戏。这一出改良粤剧,果然一炮而 红。演出那晚,有3360个座位的国 家剧场,座无虚席。之后义演仍旧卖 座鼎盛,为广惠肇留医院筹到一笔可 观的义款。接踵而来的是新加坡与香 港电视台邀约拍摄舞台纪录片。其中 的莫大荣誉是1972年《新白蛇传》 被政府选为招待到访的英女皇伊丽莎 白与菲利普亲王的演出节目。翌年到 香港利舞台演出《帝女花》和《新白 蛇传》,为香港公益基金义演。香港粤剧丑生王梁醒波客串演出《帝女 花》,传为佳话。到场观赏的粤剧名 伶如任剑辉、邓碧云、凤凰女、关德兴 和挤满剧院的粤剧迷外,还有来为 胡桂馨献花的香港总督麦理浩爵士。

胡桂馨70年代推广粤剧的三个思考

粤剧史上每当出现逆势时,总 有人站出来解决问题。例如3 0 年 代粤剧面临电影的挑战,白驹荣、 薛觉先、马师曾、廖侠怀、挂名扬等 人引进声光电、布景服饰化妆、伴奏 音乐,各方面力求变革;时装戏、外 国题材粤剧、连台本戏,成功抢回流 失的观众。

在已经易名为新加坡大学任职的 胡桂馨,得知同事与学生不看粤剧的 理由是太喧闹、时间长、听不懂。懊 恼之余,苦思应对办法。

第一个是音乐的问题。在唱腔 方面,粤剧原本以“梆黄为主、地方 曲调为辅”。但勇于创新的薛觉先 和马师,广采民间曲调的创新,给粤 剧带来新趣。伴奏方面,粤剧团大胆 纳入吉他、色士风、四弦弹拨乐器等西洋乐器,甚至采用声配器。胡桂馨 说:“文场”和“武场”配合,形成 中国戏曲音乐上的主要特点。粤剧增 添一些西洋乐器不是大问题,但去掉 锣鼓是不可能的事。能做到的是根据 剧情,做适当调整倒是可以考虑的。 但底线是不管怎么变,都要坚持保留 粤剧的特点。”

关于演出时间的问题,胡桂馨也 意识到随着生活方式的改变,大都会观众看戏的习惯也改变了,剧本是应 该考虑将演出时间适当压缩。

在广州的演出剧照(2013年)

第三个问题是因为观众不懂中文 和粤语造成的障碍。为观众提供中、 英文字幕是最好的办法。这对精通英 文的她,解决问题并不难。不过,那 是一个没有采用电脑放映字幕的年 代,制作安放在投影机上的字幕是 很繁琐的事。为了争取多一些观众, 她花了很多去做翻译和制作中英文字 幕。也就在翻译那无数优美的曲词道 白的推敲过程中,加深了她对中华文 化的热爱。而她念大学时以英语话剧 讲述中国故事的经历,可说是现在推 动粤剧的动力。

1978年,岡州会馆乐剧部应文化部邀请,远赴德国参加西柏林国际 艺术节,胡桂馨准备了德文字幕, 正是以前演出提供中英文字幕的伸 延。此后在日本演出,则放映日文字 幕。去德国演出的《洛神》和《辞郎 洲》,有了德文字幕,观众看得明 白,对这来自远方的团队的演出十分 欣赏,报以久久不息的热烈鼓掌。

成立敦煌剧坊更上一层楼

为了做好粤剧的保护、传承和 推广的工作,胡桂馨和黄仕英决定建 立自己的剧团。在社区领袖张荣的 支持下,他们离开了岡州会馆,和 卢眉桦、曾燕玲、徐应就、司徒海嫦、 曾维礼、谢广源、胡葆燕、邓翔星、 刘添盛、胡启锐、梁财、韩萱元, 于1981年成立了敦煌剧坊。并邀请我 担任艺术顾问。

大家都抱着一股热情,希望以 严谨制作的演出和开展艺术教育,扩 大粤剧的观众群,并积极和旅游局合 作,培训导游员欣赏粤剧粤曲的基本 知识,也在旅游景点定期为游客演 出。主办方对演剧时间有规定与限 制,与传统演剧酬神的需求与认知有 所不同,因此,敦煌剧坊在编排剧目 时需要考量演出地点的局限、流动观 众的特性。更需要增添演出前的讲 解粤剧欣赏的活动,以及演出后与 观众合影的环节。密集演出短小精 悍剧目,也给剧坊成员许多锻炼机 会。80年代文化部在芳林公园办戏曲 展演、或在维多利亚剧院办戏剧节, 或之后社会发展部主办的“传统戏剧 节”,敦煌剧坊是每年都受邀演出的 团体。此外,敦煌剧坊也是梁雅莲 在欧南园的龙凤酒楼的常驻演出团 体。在这许多大大小小的演出过程 中,敦煌剧坊培养了很多后起之秀。 现在他们都在不同剧团教学、排戏和 演出。如在岡州会馆的欧阳炳文、剧 艺之家的龚耀祥、华族戏曲研究会的 邱慧明、粤剧导演朱振邦和获得国家艺术理事会青年文化奖的李诗瑶等 等,都出自敦煌剧坊。

敦煌剧坊也移植了其他剧种的名 作。如潮剧《辞郎州》、京剧《杨门女 将》和昆曲《痴梦》。胡桂馨说:“他 山之石,可以攻玉。粤剧本身有若干规 定性,但它是开放性与包容性较大的剧 种,因此在它发展的道路上,一直有吸 收其他剧种优点的经验。”

移植自昆曲的《痴梦》(1998年)

英语粤剧和马来语粤剧

然而,胡桂馨与夫婿黄仕英共 同创立的敦煌剧坊并不满足于演出传 统戏与经典剧目。他们打造了自己的 剧目,在风格上有自己的艺术追求。 其中包括了具有巨大挑战性同时也 有争议性的创作:英语与马来语粤剧 的实验。

虽说早在1946年香港华仁书院 在华仁戏剧社主席黄展华倡议下,已 经有爱尔兰人Father Sheridan尝试 制作英语粤剧。但从史料看,那不是 一部完整演出的大戏。黄仕英的第一 部英语粤剧《清宫遗恨》2002年在新 加坡首演。这是部以晚清时期戊戌变 法的失败为背景,写出光绪皇帝与心 爱的珍妃相恋的悲剧。这部戏参加过 羊城国际粤剧节,也曾应佛山市博物 馆的邀请,在古戏台——万福台上演 出,引起中国粤剧界的热烈关注。演 员的英语念白和演唱,包括了粤剧的 小曲(如《平湖秋月》、《寄生草》等) 与牌子(如《银台上》、《阴告》等), 观众不一定听懂,但表演者的服饰、 妆扮、身段、台步和功架,以及戏里 用到的“煞板”和“白榄”是大家熟 悉的。偶而一两首出现的外国名曲, 也增添了观赏的趣味。2016年在加 拿大的演出,一些外国观众因为用熟 悉的语言,观赏不熟悉的艺术形式, 也享受别一种文化距离的美,对英语 版粤剧产生好感。

“英语粤剧在新加坡演出,能吸引到一些不谙中文或粤语的观众,包 括非华人观众来支持,是我们最大的 欣慰。最终的目的是扩大观众群,是 让精美的粤剧艺术跨越语言藩篱。我 们制作的马来语的折子戏《盗仙草》 和《拾玉镯》。也吸引了马来族朋友 来看戏。这些的尝试很辛苦,但很 值得。”

搭起通四海的友谊大桥

敦煌剧坊前前后后主办了粤剧 戏曲节、狮城戏曲节、研讨会、专 题讲座、粤剧工作坊。除粤剧团 外,许多中国不同剧种的名团如浙 江婺剧团、江西戆剧团也在敦煌剧 坊的邀请下南来。这些新加坡观众 原本不熟悉的剧种,从此有了海外 的知音。

胡桂馨并不满足于如何在不断演 出中提升技艺,也要求自己积极学习 理论。90年代我数次推荐胡桂馨代 表新加坡参加在北京、香港和曼谷举 行的关于传统戏剧的国际研讨会。她 无论如何忙碌,一定认真准备全力以 赴。在会上向前辈与同行请教,若有 顿悟或新发现,便会迫不及待与我分 享她的新发现的喜悦。学术研讨会带 1999年,胡桂馨在香港中文大学与香港八和会馆联合主办的粤剧跨学科研讨会上发言 来的新观念与新眼界,让她意识到学 习戏曲表演理论的重要性。她经常提 醒学生要不断提升文化素养,才有能 力分析剧本、探究细节、进而设计造 型、身段与动作,确立鲜明的舞台人 物形象。近年来,她把自己探索的心 得和经验,活用在粤剧传习授课和排 演剧目上,学生实在是得益匪浅。在 参加各种研讨会后,许多海外戏曲学 者也成为她的朋友。

1999年,胡桂馨在香港中文大学与香港八和会馆联合主办的粤剧跨学科研讨会上发言

敦煌剧坊成立以来在国内外演出 超过2000场,先后到过马来西亚、澳 大利亚、英国、法国、罗马尼亚、美 国、加拿大、巴西、日本、中国、埃 及等20多个国家,演出剧目近百个, 获奖无数。

再过几天,胡桂馨又要粉墨登 场了,在本地剧作家张泽明的《聂小 倩》里扮演姥姥。我们祝她演出成 功!也祝愿这位新加坡粤剧先锋、长 跑健将,老当益壮,继续给戏曲爱好 者带来惊喜。胡桂馨是一方水土精气 神的象征!

(作者为新加坡戏曲学院创院院长、民族音乐学博士。本文是南洋理工大学国立教育学院NIE ACRF RI 6/15 WB 项目的阶段性研究成果)

A Pioneer in Cantonese opera, a National Treasure

As a first-year student from Penang at the University of Malaya in Singapore 1959, Joanna Wong Quee Heng was delighted to find out that the Chinese Society was organising a “Cultural Night”. She had since her school days, developed a keen interest in Cantonese opera and thought that contributing a song would add interest to the variety show. However, she had great difficulties finding someone to play the music for the song she selected. She was very happy to finally find a classmate who agreed to play the piano to accompany her singing. The uniqueness of her attempt was admired by many but drew criticism from an undergraduate of the Chinese Language and Literature Department who commented: “Using the piano to provide musical accompaniment for Cantonese opera was tantamount to an European being dressed in Mandarin robes riding on a motorcycle!” Joanna was annoyed when she heard the negative comments but in subsequent encounters they became friends, and later, she married her critic. He is Leslie Wong Sze Ying.

A common interest in Chinese culture and Cantonese opera was the foundation of romance between Joanna and Leslie during their undergraduate days at the Bukit Timah campus. Joanna had been learning Cantonese opera since her childhood days in Penang, at the Penang Ladies Chin Woo Athletic Association. She made her debut at the age of 14 in the traditional ritual theatre piece called “Inauguration of a Prime Minster” as the Ma Dan (an actress who rides the horse). The coincidence is that Leslie too, has been a Cantonese opera enthusiast since young and learned martial arts skills at the Singapore Chin Woo Athletic Association. He is also an accomplished flutist who provided musical accompaniment to Joanna singing during her many recordings of Cantonese opera songs for Rediffusion and Radio in Penang in the 60s, and later wrote operas for her in the decades to come. This is truly a childhood experience that inspired a lifelong passion.

Joanna and Leslie’s first big success was with Kong Chow Wui Koon, a chinese clan association. They were invited by Joanna’s former stage partner in Penang, then the instructor at the Association, to join the Association’s opera group. Leslie rewrote the story of “Madam White Snake” to showcase the skills of the lead actress and actor. The fresh approach of a well-known story was greeted by the audience with great enthusiasm. The production crafted by Leslie and Joanna set a new standard for Cantonese opera in Singapore at that time. Its fame led to their operas being recorded by both Radio Television Singapore and Hong Kong television station, TVB, in the late 60s and early 70s. “Madam White Snake” was also selected as a show for the state visit of Her Majesty Queen Elizabeth II and her husband, the Duke of Edinburgh in 1972. The highlight of Joanna’s years with Kong Chow Wui Koon was the participation in the Metamusik Festival in West Berlin in 1978 with two full length Cantonese operas, “Goddess of Luo” and “Farewell to A Warrior”. One reason for their success was the projection of German surtitles at the shows, which aided the audience’s understanding of the performances. The projection of English and foreign languages surtitles was an effort initiated by Joanna in Singapore since 1976, to attract audiences who do not understand Cantonese.

To further raise the standard of Cantonese opera in Singapore, Joanna and Leslie set up Chinese Theatre Circle in 1981 with the strong support of community businessmen and especially the community leader, Cheong Wing. Many who had worked with them in the past also continued to support them. The new group soon became the most prolific opera company, organising Chinese Opera Festivals, symposia, training courses, international tours, and arts education programmes for the next decades. The Chinese Theatre Circle produced many artistes who later joined or formed groups of their own, actively promoting the art of Cantonese opera. Joanna can be said to be the evergreen of our cultural scene. She is also the much-respected former registrar of National University of Singapore. As Professor Tommy Koh said in the preface of Joanna’s biography published in 2013, she has “done so much to preserve our cultural heritage and art form, for little material reward.” She is truly one of our national treasures.

After a workshop on Chinese opera with foreign students at United World College. Students presented Joanna with a bouquet.

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)