美丽的笔不曾失落

——重读叶冠复二战前的诗文

文图 ·潘家福

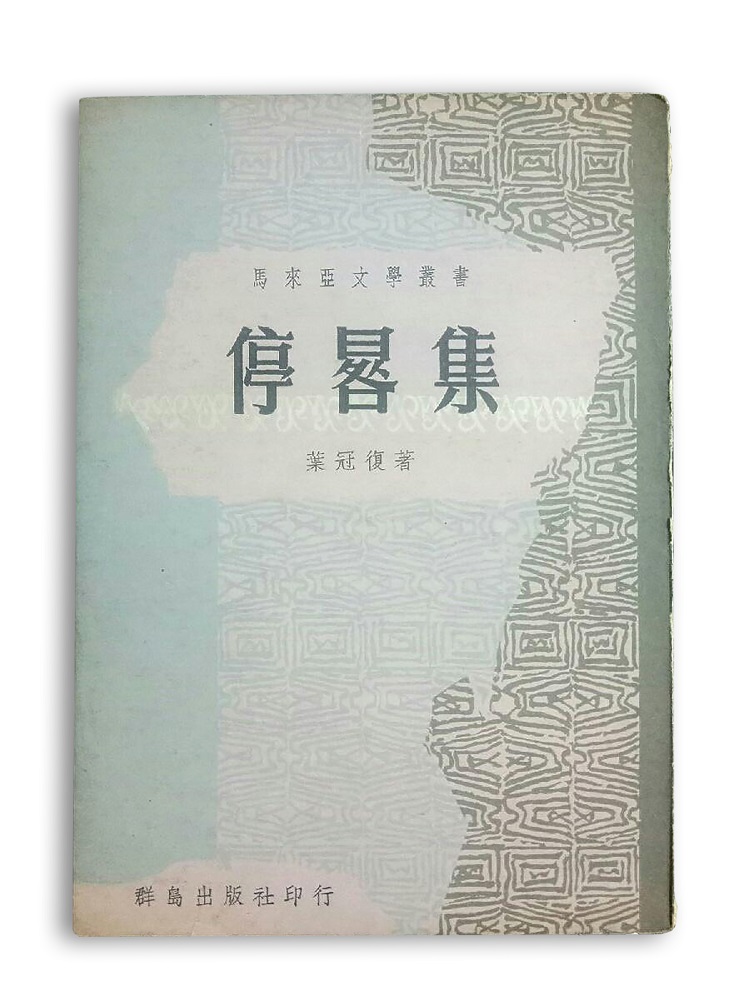

停晷集

提起早期新马华文文学作家叶冠复(1914-2009),年轻读者大概对他的印象极为陌生。这主要是他为人低调,终其一生只出版了一本个人散文集《停晷集》(1962年,香港群岛出版社印行)。1960年代之后,叶冠复渐渐淡出新马文坛,只有零星的作品见报。

叶冠复,原名叶倾凤,或署翟昙,出生于中国汕头,祖籍广东潮安,南来后在本地扎根,遂成为新加坡公民。在1930年代后期,叶冠复即已活跃于新马文坛,主要创作散文,也写新诗和小说,表现亮眼。1960年代,被誉为“新马文史家第一人”的方修先生努力搜集马华文艺史料,以编纂一套“马来亚文艺丛书”,叶冠复的《停晷集》是入选文集之一。

方修在他编纂的《马华新文学大系·散文卷》的导言中,如此赞扬叶氏的文笔:“叶冠复以文字优美精炼见称,他善于刻画心理活动,特别是知识分子的细致深微的感触。虽然写的多是感时怀乡之类,却不沦于悲观颓丧,常常能在悲哀中奋起,感伤中抬头。……作者也有若干比较粗犷一点的文字,描写抗战阵营中一些纯洁的,可敬的灵魂。”另外,陈若铎先生在一篇悼念叶冠复的文章中也予以高度评价:“作者独特的行文风格,宛如旧时月色,诗意正浓,令人低徊不已。”(见2010年1月19日,《联合早报》副刊)

诚然,叶冠复的文笔凝炼雅美,词华典赡,正是他在战前新马文坛中脱颖而出的关键。然而,叶氏早期的创作是否也为新马华文文学语言的发展提供了前瞻性的指标?辛亥革命爆发之后,白话文运动的展开,进一步加速近代中国语文改革的步伐。五四作家呕心沥血多方试验,力图扬弃文言糟粕、萃取精华,再杂糅欧化语法,从而创作出具有美学质感的白话文学语言。叶冠复的语言风格适切地体现了上述特点,既不流于口语化、通俗化,又不陷于诘屈聱牙之中,而是博采众长,让白话写作从“清楚表意”顺利航向“美学境界”的彼岸,在二战前的新马作家中实属少见。让我们重温他在战前创作的一诗一文,从中窥探早期新马华文文学发展的轨迹。

一诗一文相辉映

叶冠复的散文《家书的代笔者》写于1938年9月,收录在《停晷集》里;诗歌《鬻书者的迟暮》则发表于1939年12月28日的《南洋商报·狮声》。若将这一文一诗的内容进行比照,我们大致可以推断其中所描写的主人公应属同一人,即作者的一名远亲,绰号林百万。散文描述大时代中林氏曲折而悲凉的人生际遇。林百万本是作者家乡里响当当的富豪,但因不义战争的影响导致生意重挫,铜驼荆棘,儿子甚至变成汉奸。林氏为维护民族大义,不耻与没有骨气的家人为伍,孓然一身漂流至狮子岛,在牛车水的暗隅替人代写书信为生,最终在异地孤老病逝。作者又赋诗描写牛车水“鬻书者”(俗称“写字佬”)的“颓然之影”,除了对这位前辈寥落的运命表达无限的惋惜与同情之外,也折射出广大侨民客居南洋的漂泊意识,更隐约透露自己在这场民族大战中的价值取向。因此,我们要读透《鬻书者的迟暮》这首诗歌的真正意涵,应结合《家书的代笔者》一文的内容同步赏析,以便厘清写作背景和潜藏的复杂情绪。

美学大师朱光潜认为文学的基本条件是“有话说,说得好”。“有话说”指的是作者抒发真实的情感,不作无病呻吟,而“说得好”就是“要求语文有亲切生动的表现力与平易近人的传达力”。我们分析叶冠复诗文中的文学语言,不难察觉作者拥有深厚的文言底蕴,且能兼顾到现代白话文的流畅表述,两者调和得宜。

叶冠复曾与方修先生合作,为早逝的青年作家王君实出版遗集,在序言中提到自己“在农村跟一位老举人念了十多年的诗云子曰”。早期的这份学习经验为他打下扎实的文言根底,使他在下笔时信手拈来,多是精辟的文言语汇、雅辞、典故,不经意间流露出传统的古典诗意,为作品增添一份含蓄委婉,意在言外,让人咀嚼玩味。

在散文中,叶氏善用古文辞来描写林百万的为人——“他孤标矗立,不傍人门户,正如连鸡不能俱止于栖……”三言两语即彰显出人物桀骜不群的形象。两篇诗文中也经常出现传统的文学意象,如“春联挂在骑楼下如古代的酒旗”“那不正是一篇使人难以理解的斑驳的碑文吗”“乱世的逐臣”“挥手江天如梦”“风尘的行客”等。再如“跫音”“锦囊”“麻鞵万里”“浇裹”等一系列文言语汇的运用,更让作品展现一脉相承的中华诗性传统,达到“古为今用”之效。

时代的切片

叶冠复早年曾寓居在柔佛的陈厝港,与友人王君实鱼雁往来,两人经常讨论欧洲文学与西方文艺思潮,“我们共同陶醉在那种优美的辞藻和欧化的句子和意象的运用”,可见叶氏在创作上或多或少也受到西方文艺的熏陶。

叶冠复虽然吸纳了古典诗词的精髓,却不拘泥于呆板的旧时格律,而是侧重行文内在的音乐性,这很可能是受了法国现代象征主义诗人波特莱尔的影响。波特莱尔希望创造“一种诗意散文的奇迹”,它“富有音乐性,却没有节奏和韵脚”。叶氏显然继承了上述的创作观点,并在作品中大胆实践。

为加强文句潜在的韵律,叶冠复巧妙运用

“反复”“排比”等修辞格,有意识地将适当的词汇、短语重复使用,例如诗中写道:

驮着栗六的劳生

脚踢着月,脚踢着日

没有迢遥的家

没有远山远水的情

反复的语词、句式让诗歌的节奏自然生成、匀称和谐,一方面加强了情感的表达,另一方面让诗韵绵延无穷。反复、排比的表现手法也在叶氏的散文中多有运用,例如他如此描写牛车水逼仄的陋巷:“这是一条灰色的街、贫穷的街、阴暗的街。”记叙散文诗歌化的雏形在这里显露无遗,象征着典型文体的框架正一步步被拆解重构。

我们进一步深究两篇诗文的语句,还能隐约发现欧化的痕迹,但其实作者并未刻意雕饰,因此行文上不觉得晦涩别扭。这或许也间接反映出白话文游走于文言与欧化的板块之间,在1930年代之后已逐渐形塑出成熟与稳定的态势。

著名语言学家胡明扬认为“动词和形容词向名词漂移是一种欧化语法现象”,像叶氏的诗句“摇落墙垣的寂寞”,即是将形容词“寂寞”转化成抽象名词。散文中也出现主语前添加冗长修饰语的句式,如“集中在那地上,和孩子们身上头上的那些金色的苍蝇跟着全骚动起来了”。这一类欧化句式在现今的华文世界里早已司空见惯,甚至融入了当代汉语语法的筋骨里。语言必须紧跟着时代变迁,才能长葆鲜活,处于萌芽期的现代白话文汲取了欧化语法的养分,最终成功蜕变,为新文学创造出奇异的审美效果。叶冠复恰巧处在大时代的洪流中,难得的是他能顺势而为,将中西方的行文风格融会贯通,尽显流畅自然之美,并且摆脱了当时新兴革命文学呐喊式、口号式的直白表述,为现实主义文风另辟蹊径。

叶冠复在《停晷集》的自序中提及,他留下的文学创作仅是“一个藏匿在大时代的火炬的背后的影子”。无情的战乱、残酷的现实,让他“在生活的桎梏之前没有挣扎的勇气”,结果“失落了那支美丽的笔”。如今,我们重读他近一个世纪前创作的诗文,仿佛凝视着一个大时代的切片,照见战后新马华文文学转向审美之境的华丽身姿。这支“美丽的笔”属于我国宝贵的文化遗产,我们理应对其艺术价值予以肯定,并继续发掘出文艺前辈们埋藏在文学语言里的流光溢彩。

(作者为本地作家)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)