赓续宗乡精神 续写时代新篇章

图文 · 编辑部

周兆呈:融入是一个持续的过程

2010年,蔡天宝会长上任后,正式将“协助新移民融入本地社会”纳入宗乡总会的工作蓝图。周兆呈博士正是在这一时期加入总会,出任理事暨社会事务委员会主任,专门负责推动新移民融入与社会融合的工作。

周兆呈博士1998年来新加坡,在新加坡国立大学和南洋理工大学取得硕士及博士学位。曾于《联合早报》和新加坡报业控股集团担任要职,现为海底捞国际控股执行董事兼副董事长。他长期活跃于华社,在国家文物局、新加坡中华总商会、新加坡华族文化中心等多个机构担任董事,同时也是新加坡江苏会会长。

担任社会事务委员会主任期间,周博士带领团队推动的目标,不仅是促进新移民与本地华社的互动,更希望加强不同族群之间的交流。他主导策划的多个项目至今仍在延续,成为宗乡总会的标志性活动。其中最具代表性的,便是已举办至第15届的“端午节嘉年华”。活动以弘扬传统节庆文化为主轴,邀请各籍贯与族群团体参与,不仅让端午节成为全民节日,也成为促进多元社群互动的平台。

此外,社会事务委员会当时还推出“文化之旅”、“会馆走透透”和“新移民与新加坡社会系列讲座”等活动,带领新移民走访文化地标、了解本地文化。系列讲座主题则涵盖教育、法律、国民服役等实用课题,邀请专家现场讲解与答疑,为新移民提供生活资讯与文化导引。

经过多年的不懈努力,周博士欣慰地表示,如今已能从社区的日常交流之中看到成效,社会包容性与和谐度显著提升。“无论是促进国民融合还是吸引年轻人加入会馆,都需要持续性的努力。每年都有新移民到来,如果我们能在社区建立起主动沟通的共同意识,了解、接受、包容、融合就会成为一个自然的过程。”

在他看来,新移民与本地社群的沟通必须是双向的。一方面,宗乡总会需扮演好推进和引导的角色,提供交流的平台和基础;另一方面,新移民团体可发挥自身力量把原本分散的移民聚集起来,回应总会的号召。这样有组织地长期互动之下,假以时日,认同感就会自然形成。

2021年,周博士出任宗乡总会青年委员会主任,继续推动“微电影大赛”、“宗乡青年体育节”等品牌活动,并于2022年拓展“青年交流会”,设立“青年论坛”和“青年兴趣圈”两大方向,让青年交流更具深度与多样性。

谈到如何吸引年轻人加入宗乡社团,周博士强调“新旧交融”的重要性。他认为,宗乡社团要持续发展,年轻会员应珍视前辈的经验与观点,而年长的领导层也应以开放的心态接纳新想法,给予年轻人更多发挥的空间。这样一来,新与旧将能碰撞出新的火花。

在宗乡总会旗下的新移民刊物《华汇》十周年庆典上,周兆呈博士 (右一)与受邀嘉宾(左起)新加坡南洋理工大学中文系副教授游俊豪、风和投资合伙人李晓波、新加坡华乐团琵琶首席俞嘉对谈

曾锦鸿:祖孙三代热心会馆活动

为培育宗乡社团的接班人,宗乡总会近年来积极吸纳年轻成员进入理事会与执委会。社会事务委员会副主任曾锦鸿便是其中之一。2015年,他在父亲曾宪民的引荐下加入总会,开启了在宗乡总会服务的旅程。

在总会举办的工作计划会议上发言-1-600x400.jpg)

曾锦鸿(站立者)在总会举办的工作计划会议上发言

他的父亲曾宪民现任宗乡总会副财政,也是永定会馆署理会长,在会馆服务已逾四十年。他当年也是受父亲影响而加入会馆,如今三代同心,延续宗乡情谊。锦鸿自幼耳濡目染,对“回馈社会”的意义深有体会。留学归来后,他毫不犹豫地投入宗乡工作,希望延续家族的服务精神。

十六七岁时,曾锦鸿就加入永定会馆,后来历任青年团团员、董事,现为青年团团长,同时也是南洋客属总会青年团成员,丰永大三邑祠、新加坡同济医院会员及新加坡福建会馆会员,并受邀加入华族社群口述历史委员会。

多年来,曾锦鸿积极参与永定会馆的活动策划,组织多项以青年和家庭为导向的活动,包括文化节、青年营等。在此过程中,他学会聆听不同世代的声音,通过跨代合作,设计具有包容性的活动,提升会员的参与感与归属感,在年轻人心中种下“宗乡”的种子。他认为,这类融合了青年和家庭的跨代活动,以及配合年轻人兴趣的活动,是会馆吸引年轻人应该努力的方向。

在宗乡总会服务的十年间,锦鸿积累了丰富的组织经验。他曾代表青年委员会策划“宗乡青年体育节”,从洽谈场地、招募赞助、协调各机构,到做出决策与执行,每个环节都磨炼了他的沟通、组织与领导能力。这些经验也帮助他在其他社团与专业领域中游刃有余。

他也从总会领导人身上学到很多无形的智慧,包括观察他们的说话方式,学习他们在传承文化、凝聚社群方面的远见卓识,并希望以他们为榜样,延续传统,思考如何与时俱进,为宗乡社群注入新活力。

如今,锦鸿常常把五岁的女儿带到会馆参与各类家庭活动。未来,他打算带另外两个小女儿参与活动,就像小时候父亲带他到永定会馆感受长辈的关爱一样。因为热心会馆活动,他“花了几年的口水”说服四名好友加入会馆。目前三人是海南会馆会员,当中一人还是理事;另一人则是符氏社的会员。他衷心希望更多年轻人能够加入会馆和总会,落实真正的接班计划,确保传统文化与服务精神能够代代相传。

黄鈺清:复兴文化路上锲而不舍

为表彰在宗乡领域取得非凡成就的年轻人,宗乡总会于2016年设立“宗乡总会杰出青年奖”。首位获奖者黄鈺清,今年36岁,在会馆活跃已经逾20年。从岡州会馆武术班学生、青年团团长,再到全职文史工作者,她在每个角色上精益求精,全力以赴。

谈起获奖的经历,黄鈺清笑言当年评选过程十分严格,能脱颖而出深感荣幸。这次经历,更坚定了她在文化推广上的使命感。她希望让更多年轻人重新认识传统,了解会馆文化的价值。

此后,她不仅潜心研究本地华人历史,还主导筹办多项大型文化活动。例如,2018年,她担任宗乡总会为纪念新加坡开埠200年而推出的展览“落地生根,开拓新家园”的筹划人,以多元感官体验呈现移民史,并培训学生导览员,带领公众走进历史。同年,她又与广惠肇碧山亭及16家会馆的年轻会员携手发起“好嘢节”,以创意形式推广广客文化。

参观落地生根,开拓新家园展览,黄鈺清(中)是这项展览的筹划人-1-600x400.jpg)

哈莉玛总统(右二)参观“落地生根,开拓新家园”展览,黄鈺清(中)是这项展览的筹划人

近年来,她专注于复兴逐渐被遗忘的七夕节。她主办的“七夕乞巧嘉年华”在前两年共吸引了22万人参与,在2025年,鈺清更是带领团队打破吉尼斯世界纪录,共同完成全球最大刺绣作品,于牛车水广场展出,为为期10天的嘉年华再添亮点。活动现场设有吉祥物、互动游戏、手作工作坊等,让传统节庆焕发新生命。此外,她还策划了“红头巾”与“妈姐”主题导览团,以故事化、互动化的形式呈现早期女性群体的坚韧与贡献。

在文化研究与推广的路上,她深知挑战重重。最大的难处,是掌握传统技艺或文化知识的长辈越来越少,且多已高龄,需要抓紧时间。“这些有特色的文化是先辈留给我们的遗产,却正在新加坡的土地上慢慢消失,如果不去好好发掘和保存,将会非常可惜。传统的东西,如果可以用新的方式吸引人们去重新感受和诠释,相信就能延续下去。”

另一项挑战是资源与人手的不足。为了筹办活动,她常需四处奔走,向会馆、政府机构及文化组织寻求合作与支持。人手不够时,她便靠口耳相传,召集志愿者协助。对于各界一直以来的支持,黄鈺清格外感激。

她说:“感谢前辈们多年来的细心栽培与无私分享。我希望继续尽己所能去激发更多年轻人对祖辈历史文化产生兴趣,并为其注入新活力,让文化得以薪火相传。”

陈奕妏:不同世代和性别带来新视角

2024年,宗乡总会第18届理事会就职,首次迎来三位女性理事,其中最年轻的一位是陈奕妏。她2004年获新加坡政府奖学金进入拉萨尔艺术学院攻读设计学,毕业后进入跨国企业工作,并从此落地生根。

十多年前,在丰顺会馆前会长何侨生的邀请下,陈奕妏因好奇和想融入社会而加入会馆,后来也受邀出任南洋客属总会与广东会馆的董事。作为年轻女董事,她积极策划贴近青年兴趣的活动,如网上直播、客家美食与手工作坊等,也参与推动学习营计划,带领学生回到祖籍地寻根、学习母语。

2023年,陈奕妏荣获第四届“宗乡总会杰出青年奖”;翌年成为宗乡总会史上首批女性理事之一。她相信,宗乡总会领导层如果能够融合不同世代与性别,必定有助总会的长远发展。青年理事能够带来新思维、新能量,有助鼓励更多青年男女加入宗乡会馆,协助会馆实现自我更新的愿景。女性理事则能够带来不同的视角,帮助总会开展更贴近社会和更广泛的活动。

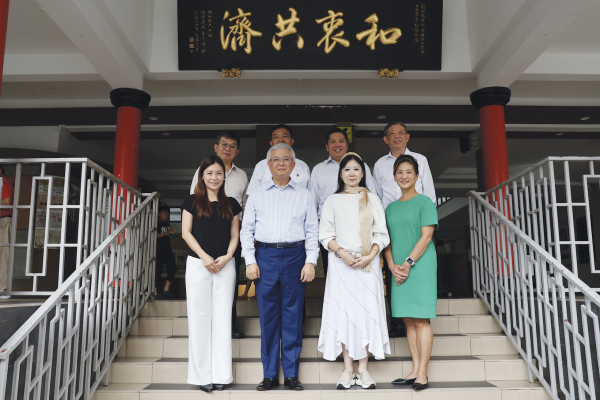

陈奕妏(前排左一)加入宗乡总会理事会,成为首批女性理事之一。照片为蔡其生会长(前排左二)与第18届理事会其他新成员合影,前排右起为洪芳芳、萧立娟,后排右起为陈祖坤、梁佳吉、张学彬、符诗专

在吸引年轻人方面,陈奕妏主张从了解他们的兴趣和社交习惯出发,举办符合他们喜好的活动,并以中英文并用、轻松活泼的语言沟通。她指出,会馆应充分运用社交媒体与年轻人对话,投入资源和心思设计活动,必要时也应向专业人士取经。

她认为,要让宗乡社团实现“自我更新”,希望领导层能够主动与年轻人沟通,给予他们参与决策与承担责任的机会。“就像国家的领导传承一样,适当的时候让他们担任要职,才能实现自我更新。”

陈奕妏发现,越来越多年轻人对寻根、传统文化及方言产生兴趣,也希望了解中国的社会与发展。她认为,这正是宗乡会馆能发挥桥梁作用的契机。她建议通过组织“寻根之旅”,带领年轻人走访祖籍地、历史遗迹、学校与企业,亲身感受华族文化的魅力,同时理解新中两地文化观念的异同。

除了在跨代沟通、文化创新上做出努力,陈奕妏也希望能够协助总会开展帮助新移民融入社会的工作。她对本地和中国的民情都有所了解,对两地也很有感情,常跟新移民分享自己当初融入本地社会的经验,包括尊重新加坡多元族群和多元文化的国策。她希望和更多新移民分享自己的观察,帮助他们在这里扎下更深的根。

盧泓勝:饮水思源 回馈华社

为培养双语双文化人才,宗乡总会于2011年设立“宗乡总会奖学金”,盧泓勝是首届得主。回忆当年,他说,是对中国经济的求知欲、想深入了解中国市场与发展前景,促使他作出这一重要人生决定。当得知宗乡总会提供资助优秀学生赴中国顶尖大学深造的机会时,他觉得这正符合自己的意愿,便毫不犹豫地申请了。

服完兵役后,盧泓勝于2012年前往中国清华大学攻读经济与金融专业。毕业后,他赴香港工作三年半,任职于瑞士银行旗下的国际投行,出任副董事。随后,他前往英国牛津大学修读MBA硕士课程。在海外度过十年后,他回到新加坡,曾任区块链金融科技公司高级副总裁。目前,他仍孜孜不倦地求学,正在攻读新加坡管理大学的硕士课程。

获颁宗乡总会奖学金,在当年宗乡总会举办的宗乡之夜:乡情乡韵音乐晚会上,他从主宾傅海燕高级政务部长(中)手中接过奖学金,左为宗乡总会会长蔡天宝-2-scaled.jpg)

2011年,盧泓勝(右)获颁宗乡总会奖学金,在当年宗乡总会举办的“宗乡之夜:乡情乡韵”音乐晚会上,他从主宾傅海燕高级政务部长(中)手中接过奖学金,左为宗乡总会会长蔡天宝

谈及那十年的求学与工作经历,盧泓勝坦言,当年选择到中国留学的本地青年并不多,他常被问为何作此选择。如今回望,他深信那是一个明智的决定。与中国同学的交流开阔了他的视野,也启发了他在思维方式上的转变;那段经历成为他事业发展的坚实基础。

回国后,盧泓勝加入宗乡总会青年委员会,负责联系各会馆青年团体,推动交流合作,吸引更多年轻人认识并参与会馆事务,以行动回馈总会。在他看来,“宗乡总会奖学金”最珍贵之处在于其背后的人情味——奖学金不设合约,体现了信任与善意。作为奖学金得主,他自愿回馈社会,也乐意到总会帮忙,贡献自己的一份力量。

对于宗乡团体普遍面对的“年轻化”挑战,他认为,宗乡总会推出的活动如“宗乡青年体育节”、“以箭会友”等,形式新颖、贴近青年,成功拉近了与年轻一代的距离,成效显著。

始终不忘饮水思源、心怀感恩的盧泓勝,正秉承建国一代刻苦耐劳、脚踏实地的精神,朝着为下一代建设更美好新加坡的目标稳步前行。

(本文的访谈由特约访员陈娟容、林丽平、吴晓君完成,文章内容由本刊代总编辑欧雅丽整理)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)