余东璇街百年风华

市井旧梦已然褪色,唯历史仍在街头流转。

文│区如柏 图│新报业媒体提供

1954年的余东璇街,可见醒目的汽油站。

从前殖民地政府为了纪念对社会有贡献的人,在开辟新加坡道路时以他们的名字命名,如义顺路和义顺道以开辟义顺区的林义顺命名。陈金钟路、陈桂兰街、赵芳路、张金荣路,还有市区的繁华街道余东璇街等,用的是名人的全名。

余东璇街,与新桥路平行,它的起点与欧南路交界。余东璇街原本直至与合乐路交界处为止。大约在1988年,有关当局将哇央街除名,併入余东璇街,于是余东璇街延伸到新加坡河南岸。曾经,这里最大的地标,就是南天酒店和大华戏院。

摄于1990年的南天酒店。

南天酒店

建于1927年的南天酒店,是二战前新加坡最堂皇的酒店。它楼高六层,颇有排场,是达官贵人和文人雅士下榻或聚会的场所,小孩子如能跟随长辈到南天吃喝或参加婚宴,是件极开心的事。大约从1927年至1970年,南天可算是新加坡的大酒店,但随着许多现代化酒店拔地而起,南天逐渐落伍,成了没有星级的旧酒店。

南天是大富豪余东璇斥资兴建的酒店,一楼是商店,二楼三楼是客房,四楼五楼及六楼天台为酒楼。创建之初南天没有舞厅,随着五楼辟为舞厅后,南天集商店、酒店、酒楼以及有小姐伴舞的舞厅为一体,如此设备齐全的酒店,当年仅此一家。

1950年代后,新加坡的高楼大厦陆续冒起,乘搭电梯登上高楼愈来愈普遍。然而在1920、1930年代,电梯很是罕见,据长辈说南天是本地最早装置电梯的高楼。当年人们称电梯为升降机,并非密封式的,站在电梯内可以看到电梯外的景色,电梯内还会有一个妈姐替客人按钮送到要去的楼层。

曾在南天工作的前辈说,从前南天的四楼辟作厢房,用屏风间隔开来,每个厢房可摆一两桌酒席。酒席前先开雀局,搓搓麻将,等客人到齐了再入席用餐。据知《星洲日报》长期在南天二楼租下两个客房,供外地来的文化界人士下榻或供高层人士休息。历史悠久的学术团体南洋学会便是在南天宣告成立的。

1942年2月15日至1945年8月15日的日治时期,新加坡易名为昭南岛,南天被指定为军商大酒楼,让日本皇军前去进餐或设宴。他们的宴会有酒女陪酒,有些皇军醉酒后还会捣乱。

1960年代以后,新加坡的酒楼业迅速发展,南天渐渐地被新崛起的同业抛在后头。南天几度易主,如今成了裕华国货的大本营,在经过近百年的岁月后,依然矗立在余东璇街。

曾经的大华戏院,现已改成商场。

大华戏院

大华戏院就在南天酒店的隔邻,原是演出地方戏的剧场——天演舞台。1945年9月新加坡光复后改为电影院,原名皇宫戏院,后改名为大华戏院。随着电视的崛起,大华不再是放映华语和粤语片的戏院,而是重新装修成了商场。

早年的珍珠巴刹

珍珠巴刹

越过大华戏院便是珍珠巴刹,它从前是一个大众化的百货及饮食商场,售卖布料、服装、五金、日常用品,并有几个食摊,食摊的烹饪功夫不比正规的餐馆逊色。夜幕低垂时会有不少食客光临,甚至一些只设五六桌的小型婚宴也在那里举行,节省开销。

记得珍珠巴刹的入口处是梁广记饼家,售卖各种中式礼饼。入夜时常有年少的歌女,在长辈的二胡伴奏之下唱粤曲,等待知音人打赏零钱或小钞,这些童年往事,记忆尤深。

同济医院余东旋街院旧址,就在哇央街。

同济医院

越过合乐路往前走便是哇央街(Wayang street),旧称“同济医院前”,博施济众的同济医院就坐落在哇央街的中央。1906年4月8日,即清朝光绪三十二年3月15日,新加坡中华总商会在同济医院举行成立仪式。

在马来文里,wayang是指皮影戏,具有戏剧的涵义。哇央街当然是演戏的地方,当年有两家戏院,一家是21号的庆维新戏院,另一家是24号的庆升平戏院。两家戏院约在1900年或之前兴建,庆维新以公演粤剧为主,庆升平除了粤剧之外,也公演福州戏和京剧。这条街上还有一些店屋,楼下做生意,楼上是住宅。

哇央街的夜晚是一个热闹的露天市场,也是一条价廉可口的饮食街。傍晚时分有不少人前去用晚餐,也是吃宵夜的不夜天。有些饮食摊在搬到咖啡店或食阁继续营业时,仍不忘在招牌上标注同济医院前的文字,让食客知道他们曾是同济医院前的老字号。

当年的哇央街有许多的路边摊位,严重阻碍了路上的交通。

近二三十年来,这段并入余东璇街的哇央街,尽管同济医院的旧建筑仍在,但同济医院已搬迁到了振瑞路。旧同济医院的左侧成为瑞士茂昌阁酒店,右侧则是克拉码头中心大楼,往日的大排档景象已经走入历史。

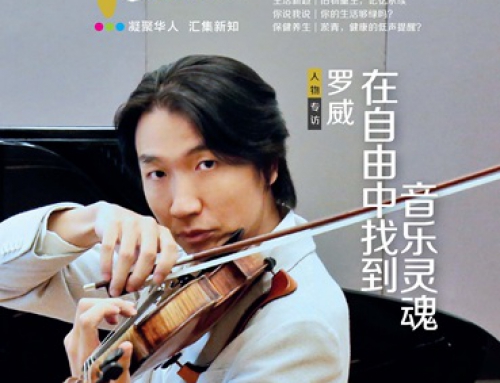

余东璇是何人?

余东璇(1877-1944)是锡矿家及中药业巨子余刚的儿子。余刚是广东人,少年时过番南来马来亚,从事开采锡矿的工作,后来成为锡矿家。他在开采锡矿时发现马来亚的天气热,矿工必须多喝中药凉茶消暑,于是开设了余仁生药材店。

余东璇生于槟城,少年时在广东家乡生活。15岁回返马来亚,21岁继承父亲的事业,接着不断地扩大业务、开拓树胶园、发展房地产。南天酒店和大华戏院便是他投资兴建的,他还在苏菲雅路兴建面积颇大的余园,园内还有戏台。

1903年他向清朝政府捐购道员及花翎四品衔。1911至1920年他担任马来亚联邦议会的华人代表,并受英皇赐封英帝国四等勋章。1918年他捐献5万6000英镑给香港大学,更在第一次世界大战期间(1914-1918)捐赠飞机及坦克给英国政府。

下期预告:昔日的棺材街