祖辈故事手账创作系列:我们走过的路

回忆像一杯茶,带有一点苦涩,一点甘甜。偶尔,我们便提起岁月的杯子,细味浅尝。

文|刘若珍

作者刘若珍,72岁。曾当过印刷厂的拼版学徒,并在政府部门当文书30多年,直至55岁退休。喜欢投稿的她,在退休后开始把成长中的经历记录下来,并在去年参加了晋江会馆主办的首届祖辈故事手账创作比赛,分享新加坡早期的生活面貌。本文摘录自她的参赛作品《我们走过的路》。

1976年,刘若珍结婚时在家的留影

早期在组屋拍的生活照

30年代初期,由于潮州地方生活艰苦,加上粮荒,于是父亲决定告别家人、妻子和幼小的女儿,乘船南来新加坡谋生。当时先后南来的,还有父亲的三弟、堂兄弟、表兄弟,一些远房亲戚和同乡。

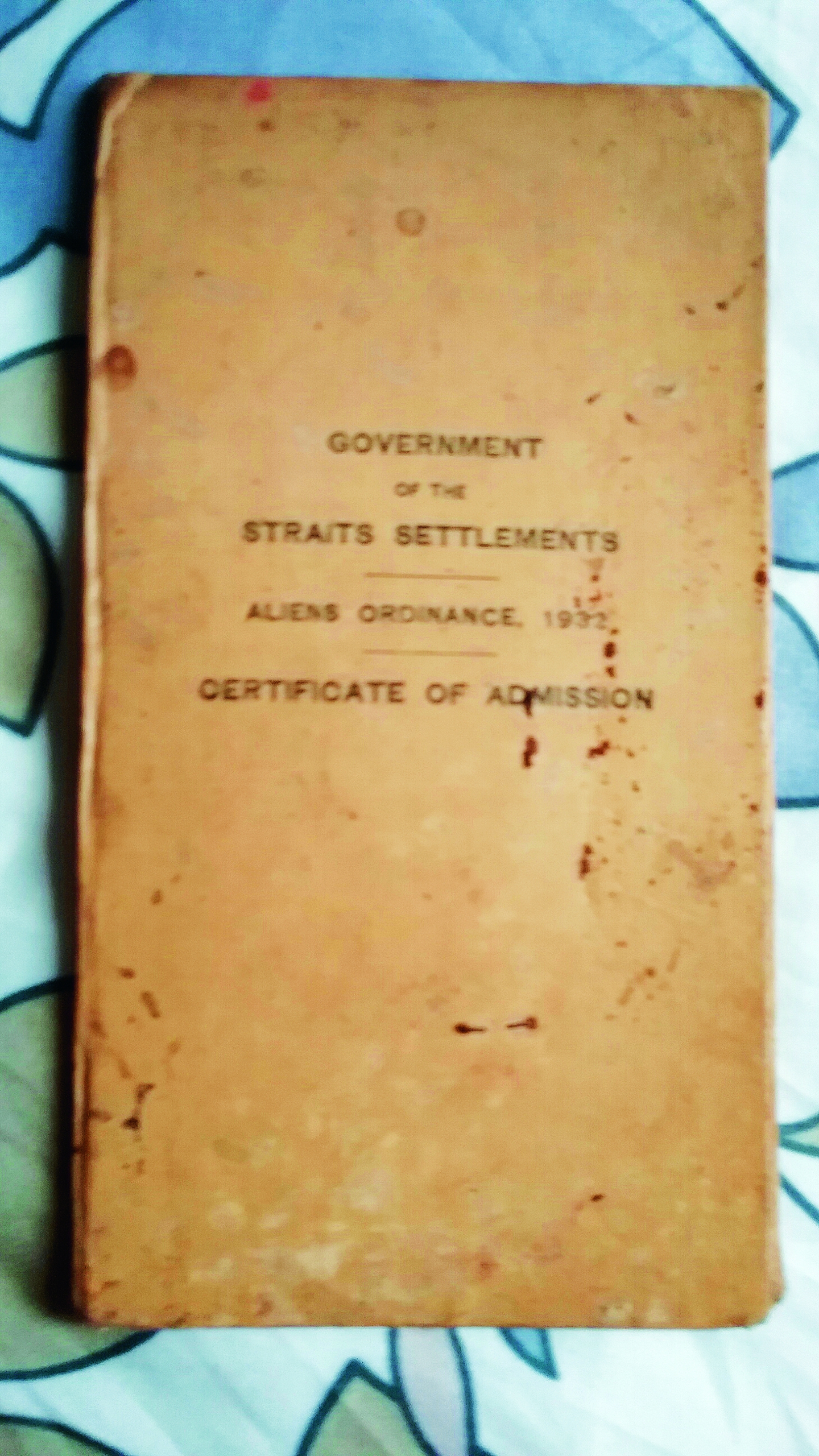

刘若珍的父亲在新加坡居住的证件。

父亲到新加坡后,和堂兄弟等人以做木屐、卖木屐为生。他在旧店屋租下了一个小角落做木屐,然后卖给住在芽笼的堂兄,把木屐漆成各种不同颜色,钉上屐面卖给顾客。父亲的一生,以做木屐养活了一家大小。

生活较为安定之后,母亲带着幼小的大姐,在1933年到新加坡与父亲相聚,当时父母亲住在81号新巴刹街。

过了几年,大哥、二姐、二哥先后出世,父亲的担子也加重了许多。于是,母亲便外出做点小生意帮补家用,而大姐便成了家里的小当家,除了洗衣、煮饭和打扫,还要照顾幼小的弟妹。

不久后,父母搬到牛车水附近的10号登婆街居住。这里住着许多广东人,大姐和二姐便是在这里练得一口流利的广东话,二哥也在这里结交了一些儿时的玩伴。

战后的艰难岁月

搬家后不久,日军便占领了新加坡,人民生活在水深火热中,一切物资和米粮都非常缺乏。日军在1945年被迫投降后,父母决定搬到1号甘民街居住。这是一间在甘民街和敬昭街交接处的两层楼店屋。楼下面向甘民街的是一间理发店,店主和家人就住在店内,面向敬昭街则有一个路边咖啡摊。

房东把楼上隔成数间小房间分租出去。我们是住在前房靠近楼梯口的小房间。小房间用木板隔间,睡的是草席,还能听见隔壁房人家的说话声。隔板的上端开一个洞,两房共用一粒小电灯。

所有租户也共用一个厨房和冲凉房。厕所则设在楼下,是旧式的手提式马桶,每天早上,清粪工人清理好马桶后,楼上的租户便需要轮流清洗厕所。有一次清粪工人罢工,屋主只好把厕所锁起来,期间租户必须使用公厕。

50年代初期,新加坡的局势很不稳定,经常有罢工、罢市、示威和暴动等。私会党的势力也很强大,党派之间经常为了争夺地盘而发生殴斗。

住在甘民街时,经常看到楼下的咖啡摊,有两派的老大或党员为了争夺地盘或解决党派纠纷而展开谈判。一旦谈判破裂,巴冷刀、汽水瓶和啤酒瓶,便成为他们的武器。这种血腥的场面经常发生,所以父母亲平时都不让我下楼和附近的小朋友玩。

每天早晨,父亲会带着我到新巴刹买菜。在巴刹的路口,有个大叔在那里摆卖甜品。父亲便留我在那里吃上一碗大麦粥。父亲买完菜后,便会和我一起走路回家。回家后,我得帮忙做家务。

不花钱的日常消遣

三四岁的刘若珍和她三姐的合影

在买不起玩具和没有电视的年代,收听丽的呼声广播,成了我唯一的消遣。当时,李大傻的粤语讲古,黄正经的潮州话和王道的福建话广播都有各自的风格,不仅成人听众,就连七八岁的我也迷上了他们的节目。晚饭过后,父亲便会带着三姐和我,到附近散步或看街戏。

由敬昭街沿着合乐路、桥南路再向前走到红灯码头。在这里,我们吹着海风,看着大小船只和上下船的人,还有来往的人群。父亲这时会望着大海,和我们聊起潮州家乡的人和事,对着大海,他似乎在遥想着家乡的母亲和弟妹。

由红灯码头向右走不远,便来到了五丛树脚。这里有一片广阔的草地,花草和树木,是我和三姐 玩赛跑和捉迷藏的好地方,累了便坐在石椅上休息、吹海风、数星星、看月亮。父亲坐在石椅上乘凉,有时也会哼起潮州童谣:天上一条云,地上两只船……

农历七月的中元节,大街小巷都上演酬神大戏,福建、潮州大戏和歌台。这是一个非常重要和热闹的节日。母亲会在七月来临前,到珍珠巴刹或同济医院前的夜市选购布料,让二姐替我们缝制新衣,以便我们能穿着新衣去看街戏。

每当住家楼下有上演街戏时,二哥便会弄来一个极大的木箱放在适当的位置,替我们霸位。当大戏开演时,我们便能爬上大木箱观赏大戏。那时我对大戏没什么兴趣,反而喜欢开戏前,由演员客串演唱的时代歌曲。

到宗祠、会馆去上课

刘若珍高中时期在黄埔中学的那班,几乎都是男生,女生只有四人

1957年,父亲替我和三姐报读小一。那年我九岁,三姐11岁。学校就是住家附近的保赤小学。有机会到学校上课,我的心情格外的紧张和兴奋。

保赤小学附设于有百年历史,古色古香的宫殿式宗祠——保赤宫内,坐落于新加坡河的末端,面对新加坡河畔。课室就设在保赤宫的两翼,共有四间课室,学生大概有百多人。由于学生人数不多,有些班的学生凑不足一班,因此学校便将两个不同班级的学生,合成复式班,由一位老师同时上两个不同班级学生的课。

1959年尾,随着学期的结束,我也因为搬家的关系而离开保赤学校。父亲在住家附近的龙溪会馆替我找到插班生的位。

龙溪小学附设在龙溪会馆内,位于圣迈克路,靠近波东巴西和明地米迷亚路之间。学校由会馆改建而成,面积不大,共有四间由三合板隔成的小课室。由于没有隔音的设备,因此上课时,各班学生的朗读声,老师的讲课声,混成一首明亮的交响乐曲。我必须格外的集中精神,才能听到老师讲课的内容。

这里的学生主要来自当时以养猪和种菜为主的波东巴西乡村,和明地迷亚路(俗称芒加脚)的甘榜。1961年,我终于成为该校的第一届小六毕业生。可惜因为收生不足,不久之后,学校也就停办了。

父亲也在住家附近的芒加脚的甘榜,租了一个小地方来做木屐。后来,由于受到市区规划和重建的影响,而必须搬离。由于很难找到适合的地方做木屐,加上市场对木屐的需求不高,因此父亲只好结束了40多年的做木屐生涯,提早退休。

配合2014年消失的华校展览会,刘若珍捐出许多珍贵的照片和证件