无相之相

——新加坡美术名家黄奕泉

文 图 · 赵 宏

-scaled.jpg)

艺术是什么?据说自亚里士多德以来约有2万余种关于艺术的解释或定义。世界如此精妙繁复,艺术如此令人心眩神迷,在具象与抽象之间,在有形与无形之际,有人看到物件,有人看到历史,有人看到精神,有人看到虚空。老子《道德经》云:“绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无象之象,是谓惚恍”。正是:此象非彼象,无相即为相。

因此,当时间以维度的方式走到今时今刻,当我们说起艺术,或可这样定义:艺术就是艺术家的创作。我们不必拘泥于先有艺术抑或是先有艺术家,只要我们的视野中有一种因为感知存在而带来的精神异动,无论是光线、色彩、线条、空间、运动,还是星月、山川、草木、翎毛、美人,哪怕只是一丝模糊的印象,那或许就是艺术。

你在那里,艺术就在那里。

黄奕泉(Simon Wee)1946年出生于新加坡,祖籍福建金门。新加坡先驱艺术家陈文希是他的启蒙老师。黄奕泉于1967年自南洋美术学院毕业,曾任中华美术研究会会长,现任南艺联谊会主席。

黄奕泉是第二代华人移民,父母都是金门人,他父亲当年家境宽裕,战前南来。他的四舅郑安伦于1948年接替薛永忝任华侨中学校长,至1968年荣休。黄奕泉自述上学时不太喜欢读书,但很爱画画,经常到在华中任教的陈文希家中习画。那个时期,不少年轻画家都拜在陈文希门下,比如吴珉权,黄奕泉是其中年纪比较小的。在南洋美专学习期间,碰巧也有一位同名同姓的黄奕全老师,正好是黄奕泉的水彩科老师。

黄奕泉的太太是他的小学同学,两人青梅竹马,恩爱有加,育有两个女儿,其中一个承继他对艺术的追求,毕业自拉萨尔艺术学院,现在是一名美术老师。1990年代,在与女婿谈话时,黄奕泉受到启发,开始放弃传统水墨,进行新的当代表现尝试。他用类似油画框的木架把宣纸裱在内框里,利用宣纸遇水收紧的特性,以泼水的方式绑紧宣纸,以油画笔法进行水墨创作。考虑到宣纸在新加坡的潮湿环境中容易变色和产生霉斑,后期他改用画布、水彩纸和丙烯颜料为创作媒介。他的新尝试深得好友吴珉权的认可。吉人自有天相,不久,黄奕泉无意间又得到两本画册,分别是日本画家Toko Shinoda(篠田桃红)和法国画家Pierre Soulages(皮埃尔·苏拉热)的作品集。他们都是世界知名画家,特别是篠田桃红,年逾百岁时仍活跃于画坛,曾言:“我和墨一起变老。我被它诱惑,被它操纵。我和它的关系从不中断。”黄奕泉深受他们的影响,作品有浓厚的水墨书法风味,抽象而意境深远。在一篇报道中,篠田桃红说:“我画我所要画的,其余的就让评论者去思考吧”[1],由此,黄奕泉逐步明确了自己的风格与形式,以充满力量与严谨的新绘画语言,成为新加坡艺术的一道独特风景。

从19世纪中叶到20世纪初,抽象艺术的概念在西方已基本确立,其中最具代表性的是荷兰艺术家蒙德里安和俄国的康定斯基。蒙德里安“把绘画语言限制在最基本的因素:直线、直角、三原色(红、黄、蓝)和三非原色(黑、白、灰)上,用这些有限的图案意义与抽象相结合,象征构成自然的力量和自然本身,所以人们把他这种抽象画叫做‘冷抽象’,

以区别与他同时代的另一位俄国抽象派画家康定斯基的艺术特征”[2]。“从康定斯基到蒙德里安,抽象主义就完全成熟了,没有形象了。‘热抽象’、‘冷抽象’之后又出现了影响比较大的‘抽象表现主义’,抽象表现主义的后期开始走向色域绘画、后色彩抽象和极少主义”[3]。

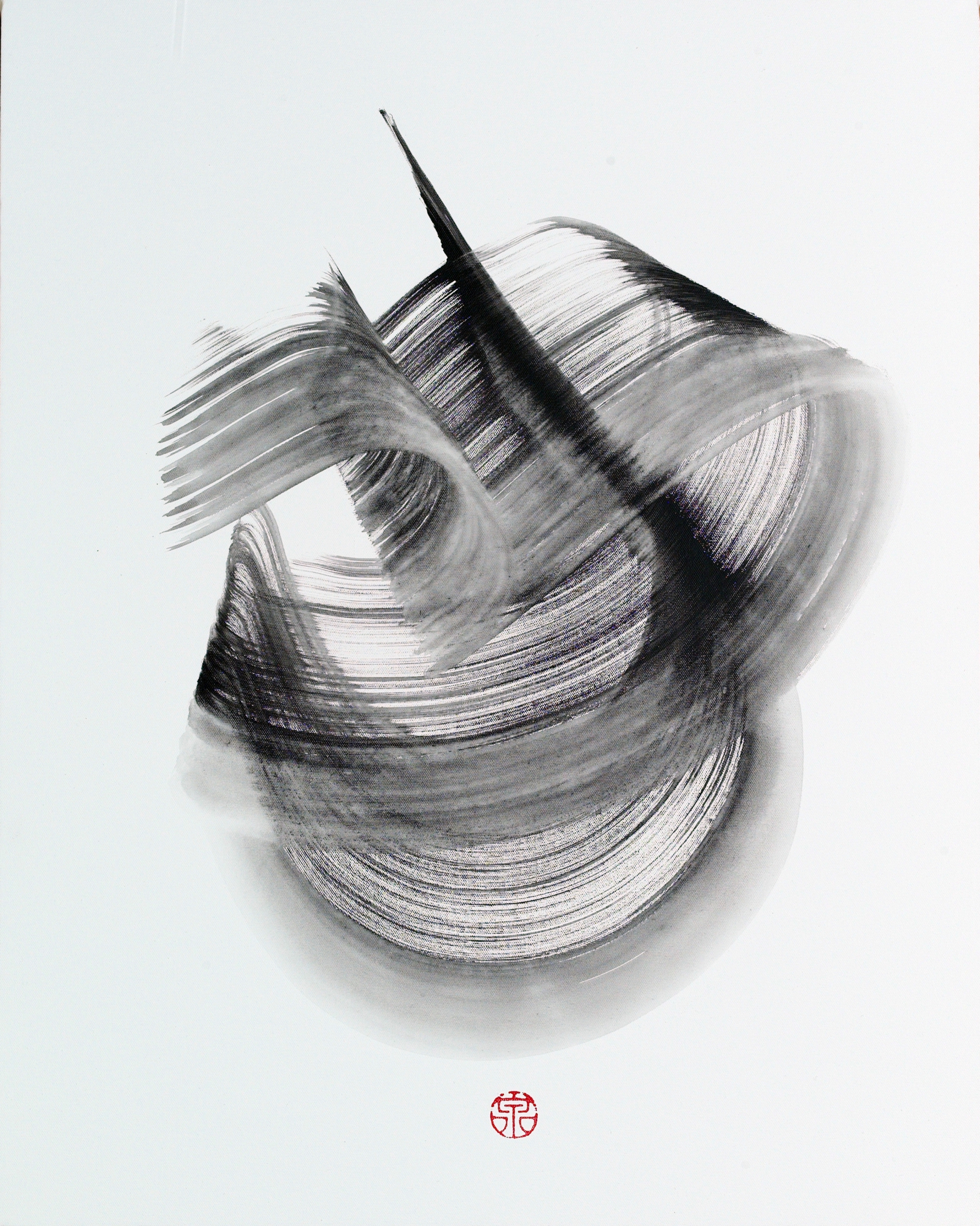

黄奕泉的作品似乎很简单,只是笔刷在纸上或油画布上瞬间的旋转痕迹,几乎就在一两秒内完成。这需要画家极为高超的运笔技巧和颜料控制能力,以特有的方式挥舞笔刷,确保笔触持续顺畅地运行而没有任何中断,同时,也要控制压力的大小以创建不同等级的灰度和透明度,以及转折痕迹。这些足以使观众看到笔触在某些时间节点上从单个刷毛中所表现的更为细致的线性形态。所有的笔触都从中心开始,在手腕的旋转之下改变方向并产生曲折,同时兼顾原有的圆形动线,在笔画的不同部分,经由不同的压力,形成纯黑色的区域或更纤细线条的组合。画家必须十分自信,因为一旦开始运笔就已失去了重新设计或构图的余地——这是在多年的实践基础上建立起来的,看似轻松,实则暗含机关,非领悟深透而不能为,目睹其创作过程的人,几乎都会为他能完成这样的杰作而惊叹不已。

《即兴》布面胶彩 76 x 61cm (2016)

《即兴》布面胶彩 76 x 61cm (2016)

黄奕泉的作品主色多为自然颜色,如黑、白和金色,他的极简主义的构图会产生一种宁静,以及隐约的禅意气氛。他非常注意限制每幅画中使用的颜色数量,以确保单一的情感笔触与材料背景形成鲜明的对比。偶尔也会看到一些色彩的飞溅,比如松石绿或柔和的玫瑰粉色,都有特别指引的涵义。

黄奕泉崇信气功,强调人体内在的气的运行以及冥想对艺术创作的作用。他曾是新加坡秘宗气功协会的主席,认为气是构成宇宙或人类的基本要素,是生命能量与智慧。理解这一层,就不难理解他的作品所要表达的最基本含义。黄奕泉因此认为,好的抽象作品比现代流行主趋势的印象派表现更难,优秀的抽象作品要有内涵,不是表面上漫无目的胡乱涂抹。

那么,什么是抽象艺术呢?

“无论是中国远古时期,比如新石器时代的彩陶上的装饰纹样,古代岩画遗迹所记录的象征着战争和狩猎的场面,抑或是诸如代表着西方史前‘艺术’最高成就的法国南部和西班牙北部的洞穴壁画等等,从表面上看,那些图案的线条夸张、大胆,在很大程度上具有高度的概括性。但若从根本上来讲,那些都还是具象的艺术,是对现实感受的忠实记录,只不过当时的画者还处于纯粹的、朴素的自然主义状态,看到什么,就去表现什么,是一种记录或装饰,是具象形象的线条化再现。比如青铜或甲骨上的纹饰,有装饰的含义以及写实的元素在里面。有代表性的,比如饕餮纹,其实是写实的,是虚构了的一个动物形象。这些艺术形式有一个重要的共性,就是具有主动的具象倾向性,它们目的并不是要把具象从观众视觉中抽离而化身抽象,因此不应该归入抽象艺术。

人类对自然世界的认知是有一个探索过程,先有具体的实物和事实,后有主观的判断、推测和总结,是一个逐步理论化的过程。哲学、科学、文学、艺术的建立就是基于这些层面的认知结果;是理智与自然感受的自然推进过程;是由实向虚,虚实互证的一个过程。

至于艺术发展的层面,人类对艺术的认知与建立虽有共性,基础当然是对自然世界的认知与感受,有情感的,也有科学的。但东方和西方所经历的艺术过程却是非常不同的,原因就是逐步建立的社会哲学和审美体系,甚至道德规范的差异。这种认知的差异,直接决定着由此建立起来的一切理性化思维的不同,艺术自然不能例外。

中国的传统思想基础是道家的老庄哲学,道生一,一生二,二生三,三生万物。天、地、人三才,这是一以贯之的思维模式根源,是延续了上千年的逻辑理论基础,也是在这个文化土壤之下成长的中国艺术家们的灵感源泉。因此可以毫不迟疑地说,所有的中国画都是围绕着一个具象的现实世界,通过对现实世界的描述来阐述内心的情怀与理想的,中国画所表现的就是一个具象的真实世界。纵观中国艺术的历史,无论是鼎盛时期,如宋元时期的宫廷绘画,还是复兴时期,如明代的文人绘画,抑或是民国以后大师辈出的近现代绘画时期,即便是不以形似取胜的文人画,在书斋里,在画案前,即便是最狂放的徐渭,或者内心凄苦郁愤的八大山人,或者是那些去西洋学习的,如徐悲鸿,或者是去东洋学习的,如傅抱石,或者是扎根本土、纹丝不动的,如潘天寿和齐白石等,无一不是用一草一木,一花一鸟,一山一水来表达内心。东方的含蓄,内敛,不是通过夸张的变形和让人难以捉摸的色块和快速移动的笔触去表达的,是细腻的、直接的、活生生的世界里的真实的艺术再现,是咏物言志,借物抒情。”[4]

《新世界》布面胶彩 122 x 152cm (2020)

《新世界》布面胶彩 122 x 152cm (2020)

除此以外,儿童的无意识涂鸦、精神病人的非具象创作,以及水墨画在创作时自然形成的气韵与气象,都不能归入抽象画。抽象艺术的本质来自于“从哲学史艺术史的吻合看抽象艺术的历史缘起与内在逻辑”。“当康定斯基试图创造一种可以表现情绪状态的艺术时,他想要表达的可能是通过一片风景所激发的一种情绪和状态,以及与这种情绪和状态完全相对应的符合想象性的对等物。他不再需要真实的心灵状态、独立于事物本体的、表现性的色彩和形状序列,而是可以制约思维流动的对象的心境。他试图驾驭,并通过重建这种心境,完成独立于固定的、外在的形式对象的自我意识和潜意识。康定斯基将心境完全视为人格化的功能或精神的特殊官能,选择和他的心灵状态有最大程度契合的色彩和图案,心境的完整性及其独立于外部世界的意识就隐藏在通过扭曲和变形所展现的抽象重现形式里,并再最终完成被压抑的情感的终极释放。”[5]

《成长》布面胶彩 122 x 122cm (2022)

《成长》布面胶彩 122 x 122cm (2022)

黄奕泉通过气的运行和冥想,将自我感受转移到作品上。他的作品本质上是书法笔触的变形和提升,是抽象表现主义精神的线性表达。通过笔刷,无论是使用中国传统的墨还是来自西方的丙烯颜料,他以简洁有力的线条开始,就像推开一股清新的空气,他以压力的方式推进,迅疾而平稳,直至终点。我们可以清楚地看到每个刷毛在媒介之上留下的细纹。那一刻,宁静,清晰,是灵魂的气息在吞吐,是精神在徜徉,那么令人着迷,虽然是西方人所熟悉的表达方式,但本质上却是东方美学最基本的线条和线条的组合与再现,因此完完全全是东方的。

黄奕泉的每件作品都是抽象与极简的完美结合,标题通常都以英文命名,签名落款时会盖上汉字的印章“泉”——这是他华文名字的最后一个字,意为源头或水源。在中国风水实践中,水是生命的象征,也代表富足。黄奕泉有积极的儒家入世精神,他把隐藏的情感和与精湛的笔触交织在一起,独特的风格吸引了海内外众多藏家。英国航空公司曾出资收购他的作品,在新加坡樟宜国际机场的贵宾接待厅永久展示。

注释:

[1] 楚寻欢:《篠田桃红|我是没有前例的珍种,106岁的她和墨一起变老》,腾讯内容开放平台,2019年5月24日。

[2] 学木堂:《抽象艺术产生和抽象艺术流派的特点》,中国杂志网,2015年。

[3] 赵宏(新加坡):《中国到底有没有抽象艺术?》,《今日中国美术——理论卷》P75,郭晓川主编,中国文史出版社,2019年。(另:此处极少主义一般也译作极简主义。)

[4] 同注[3].

[5] 同注[3].

(作者为本地水墨画家、独立策展人兼国家美术馆艺术论文翻译)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)