他这样一个男人

——追忆英培安

文·齐亚蓉 图·受访者提供

寻根问祖

培安从来不曾见过自己的爷爷奶奶,连听说过都没有,但他很早便知自己祖籍广东新会。

“跟维新先驱梁启超同乡。”断文识字的父亲留给他的就这几个字。随着年岁的增长,培安终于拼凑出了父亲早年的故事,也明白了他终日沉默寡言的原因。

不得不提起那场惨绝人寰的战争:七七事变爆发后的一年零三个月,侵略者的铁蹄即踏至南方大都会广州城下,百多公里外的新会早已人心惶惶。

“赶紧逃吧,不然没命了。”似乎所有的人都在为逃亡做准备。

但又能逃去哪里呢?

“不如我们下南洋吧,远离战争,远离乱世。”已为人夫人父的英士光权衡再三后,做出了这个大胆的决定。

但拖家带口漂洋过海谈何容易,何况那个几乎完全陌生的地方能否保全性命还是个未知数。

于是他只好挥泪告别妻儿,只身经香港前往狮城探路,准备安顿下来后再接他们母子三人前来。

但谁知这一别竟成了永诀。

妻儿杳无音讯,故土战火连绵,弹丸之地的新加坡不久之后也惨遭侵略者的蹂躏。此时的英士光结识了同样来自广东的陈先生,陈先生颇为赏识士光的才识,于是把自己的女儿陈宽许配于他,士光与陈宽结为夫妻,开始了新的生活。

1947年1月26日,他们的长子培安出世,三年后又添多了个女儿,新会英家开始在南洋开枝散叶。

成长岁月

培安一家住在小坡大马路(今桥北路)一家店屋的二楼,楼下是母亲经营的海芳咖啡馆,而在马拉峇街开了家小中医馆的父亲则经常出国行医。

每天一大早,母亲即起身开店,她把年幼的培安放在椅子上,让他自己啃面包。乖巧的培安从来不哭不闹,他安静地看着周围的一切,安静地等待父亲回来。父亲虽然少言寡语,但他非常疼爱这个灵气十足的儿子,总觉得这个儿子跟自己心灵相通,每隔一段日子,他就会买几本童书给培安。

八岁那年,父亲把培安送进了住家附近的公教中学(小学部),虽然入学前已开始读书认字,但培安并不喜欢坐在课堂里读死书。及至升上中学,他在学业方面依然没什么过人之处,但父母从未因此而责备或冷落他。

“他是个特别的孩子。”父亲对母亲说。

“由他自己发展吧。”母亲如此回应。

培安依旧无拘无束地做着自己喜欢的事:读华文书、看华语电影、写华文故事。那时父亲给他买了很多漫画和故事书,培安热衷重写里面的故事,他把自己喜欢的情节加入其中,并按照自己的意愿改变故事的结局,写好后就偷偷藏起来,那是他跟自己玩的游戏。

培安真正的写作生涯始于诗歌创作。那一年他读中二,一次作文课上,老师要同学们写一篇散文,培安即兴写了一首题为《晚霞》的诗歌交了上去,结果得了高分,后来他把这首诗作投去报章的学生副刊,不想竟被登了出来。首次投稿即大功告成,这让他对诗歌的兴趣大增,他开始大量阅读起徐志摩、闻一多、力匡等名家的诗篇来。与时同时,受鲁迅小说《孔乙己》的影响,他创作出了自己的第一篇短篇小说《一个工人》,这篇小说同样得以在报章发表。

中三那年开学时,他接受华文老师的建议,转去不那么重视学业成绩的卫理中学。在那里,他依然专注于阅读,并在台湾著名现代派诗人杨牧及痖弦的影响下继续诗歌创作。他的诗歌除了刊载于公教中学校刊《学文》,也频频出现于当时的《学生周报》、《蕉风》、《当代文艺》、《星洲日报》等刊物。也因此,他受到《学生周报》主编姚拓先生的赏识。

这一时期,他跟同样喜爱诗歌创作的吴伟才成为知交。伟才家在培安家斜对面,他们时常交流诗作,也时常在月黑风高的海边高谈阔论,酣畅淋漓。

坠入爱河

中学毕业后,培安进入义安学院修读中文。在这里,他遇到了一批来自台湾的学者,他们文学造诣深厚,教学水平一流,教培安新文学的李辰冬教授即为其中之一。李教授十分欣赏培安的才华,也充分尊重这个想法独特的高足,培安在自由奔放的氛围中才思泉涌。1968年,他的第一本诗集《手术台上》出版,其中长达150行的诗作《手术台上》一气呵成,只字未改,功底之深厚可见一斑。

这本极富想象力的诗集倍受好评,年轻的英培安声名鹊起。

同年,他创办了现代文学杂志《茶座》,并担任主编。

也就在这一年,《学生周报》主编姚拓自吉隆坡前来会见投稿该刊物的新加坡诗人,地点在友联书局,培安是被约见者之一。

此时,16岁的吴明珠就读圣尼格拉女中,她跟喜爱写诗的同窗吴小蝶交情深厚。小蝶对培安仰慕已久,听闻诗人雅聚友联书局,即拉着明珠一同前往“看作家”。

“一头浓密的卷发,双眼炯炯有神,身穿一套梦特娇针织短袖上衣、一条黑色长裤,讲一口漂亮的华语。”“智慧且有人情味,叛逆中自有一种自律。”情窦初开的明珠对培安一见钟情,半个多世纪前的一幕成为她生命中的永恒。

“我先追他的。”明珠毫不讳言。

成为明珠男友的培安以其睿智及幽默赢得明珠弟妹们的喜爱,但在母亲眼里,这个决心以写作为志业的年轻人并非理想的女婿人选。

英培安吴明珠夫妇合影

“他将来拿什么养你?你会吃苦的。”母亲力劝明珠,苦口婆心。

“我自己会养自己啊。”明珠如是作答,毫无回心之意。

义安学院毕业后,培安入兵营服役,明珠进国家初院继续学业,热恋中的他们书信不断,情意绵绵,但多数话题总也离不开文学。

共同的爱好和理念把他们紧紧连在了一起,交往愈深,明珠对培安的崇拜之情愈烈。坠入爱河的培安对小自己五岁的明珠亦宠爱有加,每个周末都带她去武吉知马大马路旁的速食店吃盛在藤篮里的炸鸡。

国家初院毕业后的明珠考入新加坡大学社会科学系。主修社会工作的她大学毕业后成为一名专职心理辅导员,9年后进入《海峡时报》担任双语版记者。她不但养活了自己,也成为了培安的坚强后盾。

1976年,被明珠一眼看中的这个男人成为了她的另一半。

无妄之灾

1973年,服过兵役的培安创办了又一文学杂志《前卫》并担任主编,其中针砭时弊的嬉笑怒骂式杂文皆出自培安之手。不久之后他在美芝路的黄金大厦开设了一家书店——前卫书店,售卖左倾书籍及地方戏卡带。

次年,他的诗集《无根的弦》及杂文集《安先生的世界》面世。两年后(1976年)他将前卫书店出售,转而在布业中心大厦开设了草根书室。

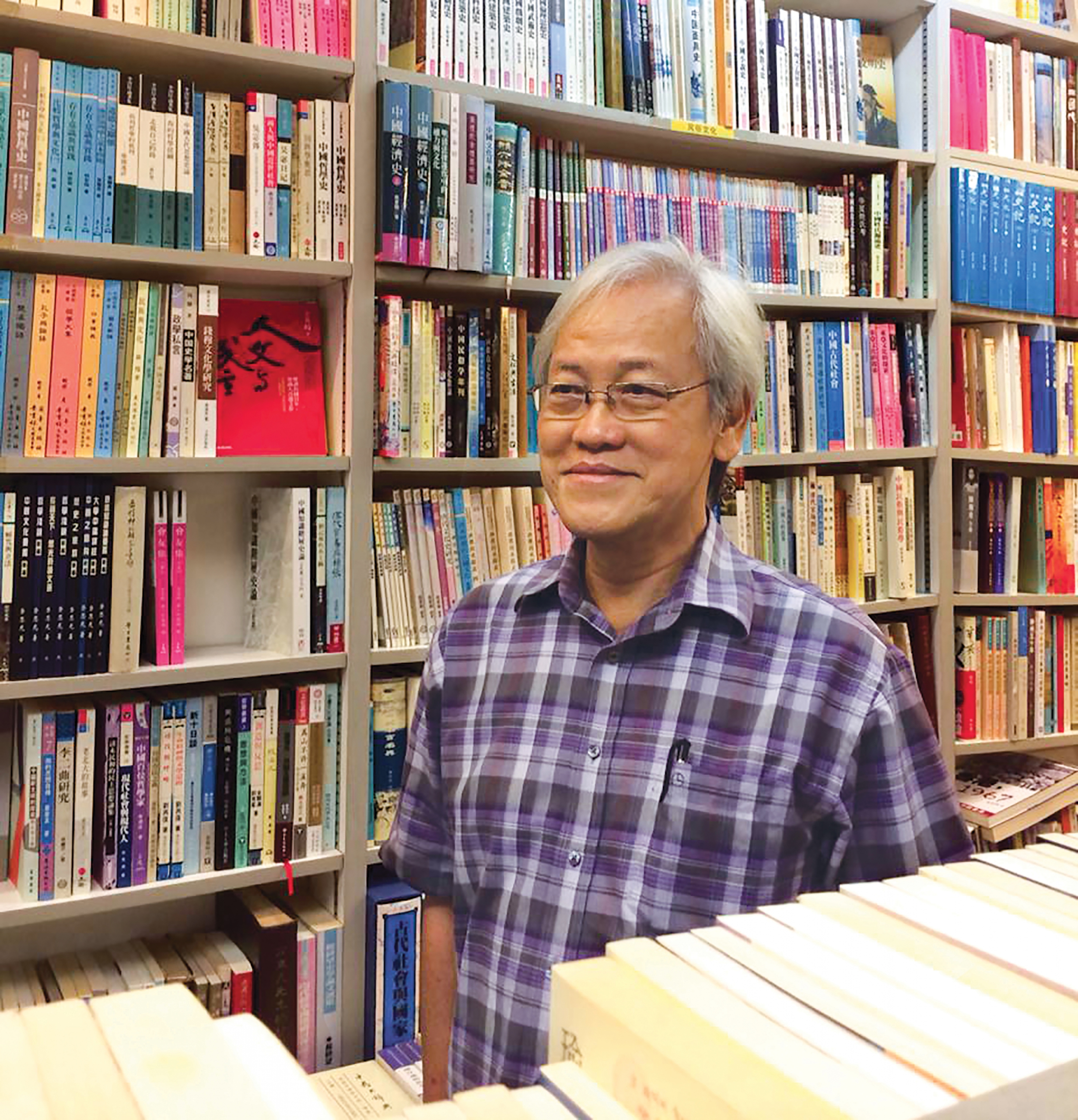

无论办杂志或开书店,原因只有一个,那就是对于华文书籍的喜爱。

“方便阅读。”培安这么说。他的手里捧着书,身前身后摆满了书。也因此,那些喜爱华文书籍的读者慢慢聚拢在他的书室。但他怎么都没想到自己会因此而遭受无妄之灾。

1977年11月的某一天,培安被内安局工作人员带走,他们怀疑他跟马共地下组织——马来亚人民解放阵线有关联。

后来才知道,原来有位解阵党员通过明珠认识了培安,并时常流连草根书室,培安因而受到牵连。

虽然四个月后因查无实据而被释放,但培安却被内政部圈定不可在敏感机构如报馆与电视台工作。求职无果的培安只好以孔大山为笔名替报馆写专栏,鬻文为生,命中注定。

职业作家

1980年,草根书室关闭,培安全身心投入文学创作,“职业作家”成为他的唯一标签。

“我是被逼的。”听起来好像确是这么回事。

此后的十余年间,他的杂文《说长道短集》(1982)、《园丁集》(1983)、《人在江湖集》(1984)、《拍案集》(1984)、《破帽遮颜集》(1984)、《敝帚集》(1984)、《风月集》(1984)、《潇洒集》(1985)、《翻身碰头集》(1985)、《身不由己集》(1986)及短论《蚂蚁唱歌》(1992)先后问世。

此外,1983至1986年间,他曾在有线电台“丽的呼声”做编剧,广播剧《大山与培培》深入人心,广受欢迎。

1985年,酝酿8年之久的以自己为原型的短篇小说《寄错的邮件》问世,这篇再现当年那段被“好心”拘禁事件的文学作品备受好评。以此改编的同名短剧于1993年在新加坡艺术剧场公演。《寄错的邮件》后来收录于他的短篇小说集《不存在的情人》(2006年版)。

1987年,他的第一部长篇小说,亦即新华文坛的第一部长篇小说——《一个像我这样的男人》问世,次年,该小说获颁新加坡书籍奖,培安在本地文坛的地位由此奠定。1989年,他的中篇小说《孤寂的脸》问世,这两部小说相互关联,后者是前者的深入与延续。

1994年,培安旅居香港,为香港《明报》《星岛日报》《成报》等报刊写专栏。

次年回返新加坡后,培安在桥北路重开草根书室,专营文史哲书籍。这个独立书室很快成为本地的文化地标,英培安也成为一面鲜明的旗帜,在他的四周,热爱华文文学的各路人马再次聚拢。他们或手不释卷,或奋笔疾书,用自己的侧影或背影点缀着这座被称文化荒漠的花园城市。

不断有慕名而来的文艺青年在草根书室打假期工,后来经营城市书房的陈婉菁最初也是周末前来兼职,后则成为草根的全职职员。2014年8月,草根转让给三位林姓文化人(林仁余、林永心、林韦地),搬至武吉巴梳路。2016年,婉菁在原草根书室附近的桥北中心三楼开设了城市书房,售卖中英文书籍,也承接了英培安出版的著作,延续了他出版优质纸书的理念,陈婉菁成为了英培安的传承者。

经营书店的同时,培安专攻起长篇小说来。

新加坡有文坛

2002年,培安写出了自己的第二部长篇小说《骚动》,内容跟上世纪五十年代的学生运动有关。

次年,他荣获新加坡最高荣誉之文化奖(文学类)。

2004年,他的长篇小说《骚动》荣获新加坡文学奖。

2006年,他的第三部长篇小说《我与我自己的二三事》出版并入选该年度《亚洲周刊》十大中文小说。

两年后,该部长篇获颁新加坡文学奖。

2007年,他开始动笔创作自己的第四部长篇小说《画室》,四年后(2011年),这部上乘之作付梓成书,同年入选《亚洲周刊》十大小说,次年获颁新加坡文学奖。

2013年,培安获颁东南亚文学奖。同年,他受邀担任南洋理工大学首届驻校作家。

2014年,《画室》意大利文版问世,培安受邀出席意大利古城曼托瓦文学节。

2015年,他的第五部长篇小说《戏服》出版,同样入选该年度《亚洲周刊》十大中文小说。

这个以写作为生的男人用自己的行动和实力证明了一件事,那就是新加坡有文坛,新华文坛不容小觑。

背后的女人

跟所有成功的男人一样,英培安的背后也站着一个伟大的女人——他的妻子吴明珠。

虽然母亲曾担心明珠跟着培安受苦,但明珠脸上的满足和喜悦藏都藏不住。

“传世之作你一定写得出。”婚后的明珠对培安的崇拜之情有增无减。

英培安部分作品

工作中的明珠雷厉风行,独当一面,回到家则成为培安的忠实粉丝——他作品的第一读者、他灵感的泉源。

有明珠相伴,培安的文学之路不孤单。

“写长篇吧,别浪费自己的才华。”明珠不止一次在培安耳边轻声细语。当培安的第一部长篇问世后,已成为双语记者的明珠就萌生了帮他翻译成英文的念头。1993年,《一个像我这样的男人》英译本面世,译者吴明珠。

后来,明珠还翻译了培安的长篇小说《画室》、短篇小说集《不存在的情人》及54篇诗作。

这个女人确实了不起,这个了不起的女人还给培安生了个聪明灵巧的女儿可为。这个继承了培安音乐细胞的女儿小小年纪即弹得一手好钢琴,女儿伴奏培安高歌的场景成为这个三口之家最为温馨的画面。可为后来负笈英国伯明翰大学,获取音乐学学士学位。

“生一个就好,多了负担重。”好心的婆母告诉明珠,明珠笑而不语。

“我是个工作狂,不再多生是因为我不想被拖在家里。”明珠眨巴着眼睛,一副淘气样儿。

不愿被拖在家里的明珠快快乐乐地干着自己的工作,才华横溢的培安安安静静地进行自己的创作,培安的每一部作品都是对明珠的奖赏。

“培安风趣幽默又善良温和,跟他在一起实在太快乐了。”明珠的脸上闪耀着少女般的光芒。

最后的英培安

2007年,培安被确诊罹患前列腺癌第四期,因癌细胞已扩散,无法动手术,只能电疗及化疗。

四年后,他又被确诊罹患大肠癌,手术切除一小段大肠后继续服药打针。

2020年5月,培安确诊罹患胰腺癌,5月20日手术后留医七个月,2021年1月10日撒手西归,享年74岁。

生命中的最后14年,英培安完成了三部长篇小说《画室》、《戏服》及《黄昏的颜色》,同时还完成了诗集《石头》及散文集《瞧这个人》(即将出版)。他手中的笔还未舍得放下,人生的剧幕已然徐徐落下,些许苍凉但不乏圆满。

后记

听闻英培安之大名几近二十载,但直至前年(2018)5月份的“早报文学节”活动现场方一睹其风采。那天被一同前往的身边人硬生生推到英先生面前:“抓住机会,不然空留遗憾。”

但这唯一的机会终因我的底气不足而失去了踪影。

后来得知英太太吴明珠也在为《源》杂志撰稿,身边人又再三鼓动我求助总编谭瑞荣,看他能否通过明珠约访培安,得到的答复是培安已住院半年……

2021年1月12日傍晚,我们夫妻前往距我家五六分钟车程的碧山12街吊唁。

这一回,又被硬硬推到了明珠大姐面前。但其实我此次前来的目的仅仅只为了跟培安道个别。

没想到的是,一周后竟接到明珠来电邀约共进午餐,好在几日前已自城市书房购得所有能找到的培安作品,有了底气的我欣欣然依约前往碧山第八站,冷气食阁里两个女人相谈甚欢以至相见恨晚。“通过采访明珠写培安”,此念头一出口,明珠频频点头,即刻请示总编,“支持”二字令我们雀跃不已。

读完所有十本书后,走进了明珠位于碧山12街的五房式组屋,雅致、美观、宽敞、大气,跟传闻中的“穷困潦倒”相去甚远。“我有很好的工作,养家根本不成问题,培安的稿费足以养活他自己。”明珠快人快语。两个晚上共计七八个小时的访谈,加上来自吴伟才处的珍贵资料,拖拖拉拉三周余,英培安的一生由点到面再连成了线,遗憾不再,感恩满满。

谨以此文纪念新加坡作家英培安逝世一周年。

(作者为本刊特约记者、冰心文学奖首奖得主)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)