追梦足迹 坚韧舞步

——吴丽娟的艺术人生

文 · 章秋燕 图 · 实践剧场提供

接到采访吴丽娟的任务时,我心中不免泛起一丝忐忑。据说她一向低调内敛,鲜少回顾往事,因此这次采访机会极其难得。正因如此,当我鼓起勇气联系实践剧场时,其实并未抱太大希望——毕竟她身份特殊、事务繁忙,能有机会接近已属难得,更别说亲自访谈了。没想到,她竟爽快答应请求!几经协调,我们终于在碧山的Coffee Bean见面,展开了一场珍贵的对话。

自由跳跃的童年

1939年,吴丽娟出生于印度尼西亚苏门答腊,成长于一个重视教育与艺术的大家庭,共有三个哥哥、一个姐姐和一个弟弟。她还在襁褓中时,一家人便迁往英属马来亚(今马来西亚)的双溪大年——父亲受聘为当地学校校长。两年后,为躲避日军侵略,举家辗转迁往马六甲。1945年,父亲因参与抗日活动,不幸遭日军杀害。其后,母亲改嫁,义父亦从事教育事业。由于母亲当时在福建会馆属校任教,便举家迁往新加坡,重新安顿下来,展开另一段生活旅程。

艺术在她的成长环境中无处不在。义父擅长绘画,母亲亲授钢琴,而家中其他兄弟姐妹也各有所长:姐姐虽未受过正规训练,却能自弹自唱,哥哥和弟弟则擅长弹奏吉他与其他乐器。兄妹们常在家中自编自演,创作歌曲与短剧,自娱也娱人,家中洋溢着浓厚的艺术氛围。

吴丽娟性格活泼好动,是家中公认的“假小子”。童年的她,常在田野间爬树、翻筋斗、跳沟渠,尽情奔跑跳跃。这些儿时的体能活动,意外地为她日后的芭蕾训练打下了良好的基础。

吴丽娟先后就读于崇福小学与南侨女子中学(今南侨中学),求学期间表现出色,品学兼优。上小学时,她特别享受体育课所带来的自由与乐趣,当时所谓的体育课除了玩玩球外,主要是在跳舞。她天生节奏感强,动作干净利落,跳起舞来如鱼得水,常常赢得老师的赞赏。在南侨女子中学,她不仅勤奋好学,更在课外活动中展现出十足的热情与活力。中二那年,南侨与华中合办一场《割胶舞》演出,她机缘巧合被选中参演。这次经历,成了她走进表演与舞蹈世界的起点,也让她对舞台产生了深刻的兴趣。

足尖初舞

然而,当时学校并没有专业舞蹈老师可供指导。她便与一群志同道合的同伴靠着书本自学——书上如何描述一个动作,她们便如机械般反复练习,努力模仿。那时的伴奏主要是扬琴和笛子,虽然动作大致到位,但在节奏与神韵上总觉得有所欠缺。

为了弥补不足,她们开始主动“观摩取经”。一次,东方舞蹈团来新加坡演出《采茶扑蝶》。她们连续十天前往观赏,勤奋地记录每一个细节——服装、布景、道具、音乐、节奏、表演方式,一样不漏。看完演出后,她们不急着回家,而是相约到朋友家继续讨论,交流心得,检讨不足,思考可以如何做得更好。这段日子,不仅磨练了她对舞蹈的观察力与理解力,也深化了她对表演艺术的热情。

就在这股热情日益积聚之时,吴丽娟迈出了关键的一步。15岁那年,她开始向吴素妮学习芭蕾——吴素妮是著名芭蕾舞者吴诸山与吴素琴的姐姐。以芭蕾训练的标准而言,这个年纪起步已属偏晚,但她并未因此却步。相反,她以惊人的毅力,在短短六个月内打下扎实基础,逐步掌握足尖技巧,能够轻盈地以足尖立地,姿态挺拔,重心稳健,尽显芭蕾舞者特有的力量与优雅。她的刻苦努力很快获得吴素妮的肯定,让她有机会参与《天鹅湖》的演出,并随团前往马来西亚吉隆坡、槟城等地巡回演出,为她的舞台之路写下了重要的起点。

声中遇知音

大约在高一时,吴丽娟的两名朋友打算参加“丽的呼声”的面试,为了壮胆,便邀她一同前去。结果,她们未被录取,而吴丽娟却成功通过,成为“丽的呼声”的一员。对她而言,在“丽的呼声”的那段经历,是她人生中一段刻骨铭心的时光。那里不仅有良好的学习氛围,还有一群志同道合、朝气蓬勃的伙伴。大家彼此之间关系融洽,合作无间,无论是参与广播剧创作、录制节目,还是互相观摩、给予反馈,都充满了团队精神与支持的温度。她很快融入这个充满活力的集体,在实践中不断学习,从前辈和导演身上汲取经验,也在表演中逐渐建立起自信与舞台感。在丽的呼声的岁月,至今是她难以忘怀的青春篇章。

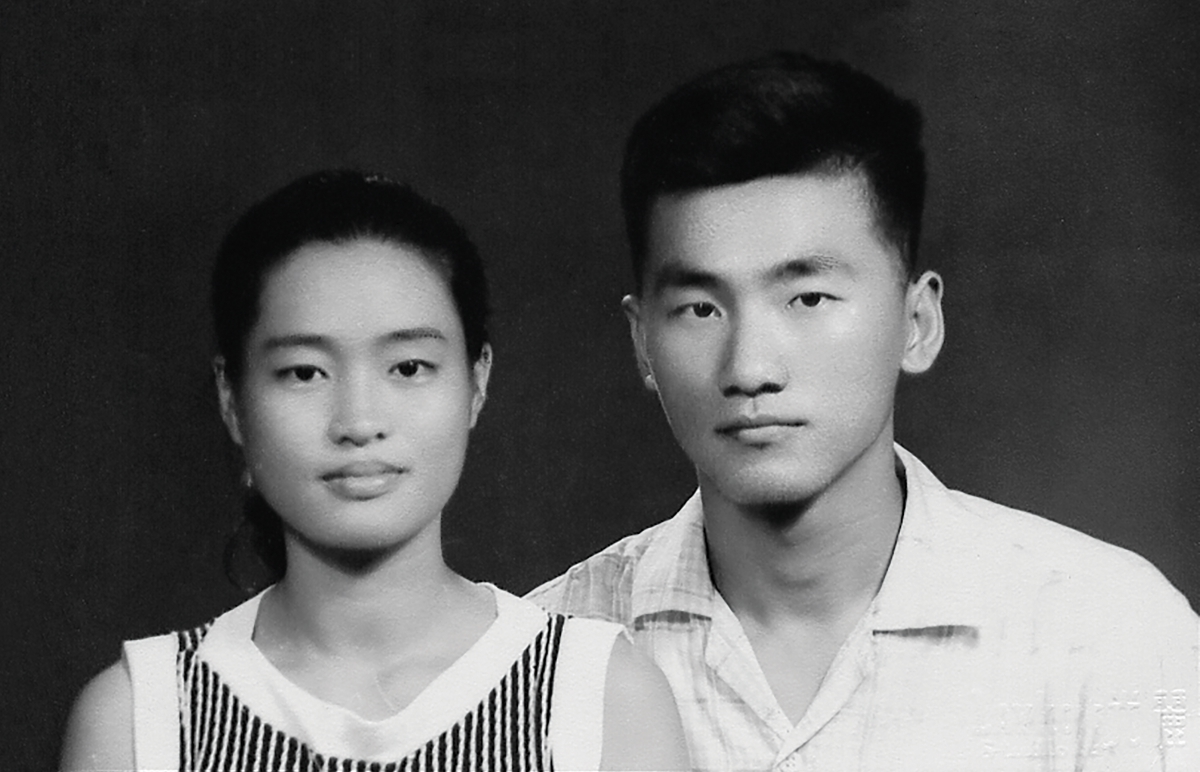

在丽的呼声的那段岁月,不仅让吴丽娟磨炼了广播剧表演技能,培养了团队合作精神,还让她遇见了生命中最重要的人——她未来的伴侣郭宝崑。两人最初因广播剧活动而相识。郭宝崑年少时就已在丽的呼声担任播报员,并且编写广播剧和相声,展现出非凡的才华与创作力。吴丽娟则以勤奋与热忱投入每一场节目录制。在一次次合作中,他们逐渐建立起深厚的友谊,彼此欣赏对方在艺术上的执着与追求。

吴丽娟与郭宝崑合影

随着时间的推移,这份友谊慢慢转化为更为深厚的情感。吴丽娟发现,郭宝崑不仅在艺术上给她很多启发,在生活中也给予她许多关怀与鼓励。他们在创作中彼此扶持,在磨砺中相互鼓励,逐渐走进了对方的生活。

多年后回忆起这段缘分的起点,吴丽娟常感叹,是“丽的呼声”这片热土,让她不仅学到了广播剧的表演技巧,更邂逅了一生的知己与伴侣。在郭宝崑的陪伴与支持下,她在艺术的道路上愈加坚定地前行,携手共度艺术与生活的风雨。

逐梦异乡 足尖上的坚毅

高中毕业后,为了筹集留学费用,吴丽娟开始身兼二职。每天早上,她在天一景的一家幼儿班担任老师,下午则前往汤申路的新民小学,担任临时教师。尽管工作繁忙,她始终怀抱对芭蕾的梦想,咬紧牙关,努力坚持,积攒前往海外深造的资金。

当时,郭宝崑已在墨尔本的Radio Australia工作。在他的帮助下,吴丽娟1959年末顺利前往澳大利亚,进入墨尔本维多利亚州芭蕾舞学会(Victorian Ballet Guild),继续追求芭蕾梦想。

回忆起那段求学经历,吴丽娟感慨道:“我的导师劳伦·马丁(Laura Martin)是一位非常优秀的老师。她对艺术有着执着的追求,对教学工作也十分认真。她为人友善,总是悉心照顾我这个留学生,给了我极大的帮助和关怀。在澳洲的那几年,正值白澳政策如火如荼地推行,社会上对少数族裔并不友好。但我很幸运,因为劳伦·马丁的关系,学院并没有受到白澳政策的影响,让我在健康、包容的环境中安心学习和工作。”

在墨尔本学习芭蕾的日子,吴丽娟以非凡的毅力投入到艰苦的训练中。初到维多利亚州芭蕾舞学会的第一年,她几乎每天坚持练舞9个小时,从基本功到复杂舞段,一遍遍反复练习,只为追求动作的精准与优雅。

然而,这样的训练强度对她来说还远远不够。在第二年,她将训练时间延长至每天10小时以上,甚至几乎每天都磨坏一双芭蕾舞鞋。尽管如此,她始终不肯松懈,只因内心那份对芭蕾艺术的执着与热爱。

在老师眼中,吴丽娟不仅勤奋刻苦,更展现出惊人的韧性。每当老师指出她动作上的不足,她总是全力以赴加以改正,力求精益求精。对她而言,芭蕾不仅是一种舞蹈形式,更是一场对自我极限的持续挑战。

毕业后,凭借扎实的专业基础与对艺术的执着追求,吴丽娟陆续加入多个舞蹈团体,并最终成为维多利亚芭蕾舞团(Ballet Victoria)的首席舞者。作为一位亚洲面孔,在以白人占主导的舞团中脱颖而出,殊为不易。在维多利亚芭蕾舞团任职期间,她共参与了14场大型演出,包括《天鹅湖》《胡桃夹子》组曲及《国王与我》等经典剧目。她多次担任独舞演员,以精湛的舞技和细腻的表现力赢得观众喝彩,展现了独树一帜的艺术风格与非凡的舞台魅力。

然而,艺术之路并不总是一帆风顺。在演出《国王与我》期间,她因与服装人员起冲突,亲身遭遇了种族歧视。这段经历令她深感心寒,也促使她在1964年做出人生抉择——与郭宝崑一同返回新加坡,重新开启属于他们的艺术旅程。

回国 筑梦 同行

1965年,吴丽娟与郭宝崑重返家园,却发现本地表演艺术仍处于萌芽阶段,几近荒芜。在澳洲求学期间,两人便已深切意识到建立本土文化认同的迫切性,如今回到祖国,这份责任感更为沉重。于是,在1965年7月1日,吴丽娟迎来人生中的双重里程碑——她与郭宝崑步入婚姻的殿堂,同日,两人携手创办“新加坡表演艺术学院”(Singapore Performing Arts School),也就是日后 “实践剧场” 的前身。

万事起头难。回到新加坡后,吴丽娟从零起步,倾注全力投入教学,悉心栽培学生,逐步建立起属于自己的舞蹈班底。她穿梭于舞台与教室之间,脚踏实地地为本地舞蹈艺术奠定基础。与此同时,郭宝崑专注于戏剧课程的开设与发展,两人各展所长,在新加坡的艺术教育沃土上并肩耕耘。

创院初期,新加坡表演艺术学院、新加坡艺术剧场和星市音乐会联合制作了一部综合戏剧与舞蹈的作品《红花·青春·海》,标志着团队迈出的第一步。其中的《小红花》,正是吴丽娟从澳洲返新后编排的首部舞蹈作品,也成为她舞台创作生涯的重要起点。

新加坡表演艺术学院成立于新加坡独立前夕,起初并未获得任何政府资助,吴丽娟与郭宝崑也坚决不接受家人的经济支援。在各类资金来源皆告无门的情况下,学院只能自筹经费,前17年一直背负债务运营。因此,除了教学与创作演出,他们还亲自承担服装与舞台设计等工作,事无巨细,亲力亲为。

舞动民间

上世纪六、七十年代,实践剧场积极探索具有时代精神的表演艺术形式。为了贴近现实生活,汲取创作养分,吴丽娟与郭宝崑发起“农村体验活动”。他们带领学院师生分组深入马来西亚乡村,体验底层民众的真实处境,将所见所感转化为舞台上的灵感与题材。

“我去了马来西亚东岸的一个渔村,亲眼看到商业捕捞几乎把鱼都抓光了,传统渔夫根本无法生存。出海的男人很多患有肺痨,连基本的医疗、食物和衣物都极其匮乏。他们好不容易出海一天,却只捕得寥寥几条小鱼。为了生计,不得不冒险远航。十条船出海,常有九条再也没能回来,许多人就这样被巨浪吞没,溺死在茫茫大海中。这样的景象,对我是极大的震撼。”

为了能够为弱势群体发声,吴丽娟于1974年创作《九条船》

基于这一深刻的体悟,《九条船》于1974年应运而生。吴丽娟始终坚信,艺术的价值不仅在于形式上的美感,更在于它能够为弱势群体发声,通过舞蹈传达那些被忽视的处境与情感。多年来,她曾参与一系列扎根现实的作品创作和指导——如1979年的《黄梨丰收舞》、1975年的《石山工人舞》,以及1978年的《割胶舞》——皆源于她对底层社会的深切关怀,是她以艺术回应时代、为沉默者作见证的真实表达。

1975年,吴丽娟创作和指导《石山工人舞》

1978年,吴丽娟创作和指导《割胶舞》

风雨中的坚守

进入1970年代,新加坡政府逐渐将具有社会批判意识的艺术表演视为对国家安全的潜在威胁。1975年,政府依据《内部安全法》展开大规模逮捕行动,针对被怀疑为共产主义者及其同情者。1976年,吴丽娟与郭宝崑因该法令遭到逮捕。吴丽娟两个半月后获释,郭宝崑则被关押四年零七个月。

在郭宝崑被囚禁的岁月中,吴丽娟始终坚守舞台,持续创作与演出。即使生活艰难,她每年依然坚持举办学生汇报演出,不曾中断。在那段黑暗而动荡的时期,她以坚韧不拔的信念和不懈的努力,捍卫了艺术的尊严与表达的自由。

1980年,郭宝崑获释,为他们的艺术实践注入了新的活力。两人重新开始共同创作,学校的演出也日益频繁,逐步恢复生机。在这一时期,吴丽娟不断拓展舞蹈视野,深入学习印度、印尼及中国的传统舞蹈,并在纽约的玛莎·葛兰姆现代舞学院(Martha Graham School of Contemporary Dance)接受了系统的现代舞训练。

岁月留舞 初心不改

吴丽娟凭借多元学习与打磨,于1982年6月在实践艺术学院的《红花·亚答》中,以《纱巾舞》和《在图书馆里》等作品,开启个人独特编舞与演出的序幕。三年后,她又在1985年的《射日》舞蹈晚会上,以《陷阱》与《足尖快板》等跨界之作,将现代舞与古典芭蕾、民族舞相互映照,为新加坡舞坛注入清新多元的气息。此后,1986年她面向儿童观众推出想象力十足的《谁家的蛋》,用《吹泡泡》与《放风筝》等小品,将严谨的艺术语言与孩童的天真世界巧妙连接。

1986年,实践表演艺术学院呈现《谁家的蛋》

1988年,吴丽娟受邀为新加坡艺术节创作现代舞剧《女娲》。该剧以中国神话为灵感,是新加坡首部完整篇幅的现代舞作品,曾被《联合早报》誉为“新加坡有史以来最具意义的现代舞作品”。1989年,她在实践剧场开设了一个“以孩子为本”的艺术教育课程,名为 “艺术游戏课程”。该课程让3至6岁的孩子通过游戏学习如何自律专注、分享互助、理解谅解、包容协调、平等尊重与团结合作。

1988年,吴丽娟受邀为新加坡艺术节创作现代舞剧《女娲》

四年之后的1992年,她卸下领导职务,专注于创作新作品。这些作品包括《生祭》(傩舞)(The Rite of Life〈Nuo Dance〉)和《鱼归》(The Homing Fish),均于1994年由广东现代舞团首次演出。郭宝崑2002年逝世后,大女儿郭践红接掌实践剧场。吴丽娟开始慢慢放手,大半时间在国外交流讲学,或留在本岛参加义工活动,鼓励年长者多活动筋骨。她最后一次在舞台亮相是2018年参加小女儿郭劲红的《平淡无奇》,她笑谈:“劲红是希望我演了之后,能鼓励其他老人家也乐意来参与演出。”

2018年郭劲红导演的《平淡无奇》,右二为吴丽娟

吴丽娟一生致力于推动舞蹈艺术的发展,不仅在创作上不断突破,也在教育上深耕不辍。她以坚毅的信念穿越时代风雨,坚持艺术的纯粹与自由,用舞蹈为社会注入温度与力量。1995年,她荣获新加坡最高艺术荣誉——文化奖,以表彰她在艺术领域的卓越成就。2014年,她入选新加坡妇女组织理事会设立的“新加坡女性名人堂”,进一步肯定了她对社会和文化的深远贡献。

吴丽娟的生命与舞蹈紧紧相连,她不仅是一位艺术家,更是一位引领者与实践者。她用舞步记录时代的脉动,也以行动诠释艺术的责任与力量。无论台前幕后,她始终低调踏实、真诚以对。她的精神将继续启发后来者,延续她未完的舞步,成为照亮未来的一束恒光。

吴丽娟

(作者为本刊特约记者)

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)