从古代马来兵器谈起

文图·黄兰诗

【图1】精致的马来火炮 (图片来源:国家博物馆展厅)

步入国家博物馆的“新加坡拉”Singapura (狮子城)展厅,访客往往会被陈列在墙上展示的一门精致马来炮(见图1)吸引住。火炮被设计成一条凶猛的鳄鱼形状,“鱼尾”是装填火药的后膛,张开的狰狞“鳄鱼头”则是炮口。细长的炮身上不仅雕刻有各种野兽花卉图案,还“背”着一条小鳄鱼,“小鳄鱼”的后边更排立着各种灵动可爱的小动物。精美的艺术和凶恶的兵器,形成鲜明对比,却又完美地融合在一起,独到的匠心实在令人叹为观止。这一展品不禁唤起人们对古代马来兵器的好奇心,使人浮想起古代兵戎相见的场景。

【图2】石或铁弹 (图片来源:国家博物馆展厅)

通过考古发现,早在16世纪初叶葡萄牙攻占马六甲时,当地的土著已经懂得用炮,这种炮可以发射石弹和铁弹(见图2)。据称当时马六甲城内有很多铜和锡,也有精良的制炮工场。实际上不仅马六甲的马来人,包括周边的亚齐和爪哇等地,都知道使用小炮作战。中国明代使节郑和访问爪哇时,也记载了当地土人在举行婚礼时放小炮的情形。这说明古代马来族已经精通制造火炮的技术。

【图3】马来短剑(Keris) (图片来源:国家博物馆展厅)

除了炮以外,马来人也善于使用其它兵器,其中用得最普遍的是一种马来短剑(Keris)(见图3)。如图所示,这种双刃短剑呈波状,其功能通常是用来捅刺敌人,而不是砍劈,杀伤力非同小可。短剑的锻造加工过程应该十分复杂,剑身、剑鞘和剑柄都富有各种装饰,做工精致。与一般的短剑相比,这种短剑的特征也是一目了然的,即除了剑柄之外,没有护手的装置。如果武艺不精,使用时很容易刺伤自己。关于马来短剑,在马来群岛间流传着许多神话传说。短剑不仅作为传家之宝代代相传,也是社会地位的象征,更特别的是马来世界的原住民都相信它具有一种魔力。据说剑身采用十多种金属包括镍和陨石铁等打造,也许因为其成分包含天上掉下来的陨石铁,使其身份增添另一份神秘感。一般认为其历史至少可以追溯到13世纪,即印尼东爪哇“信诃沙里”古王国(Kerajaan Singhasari)时期或更早。比方在印尼九世纪初的婆罗浮屠(Candi Borobudur)和巴兰班南(Candi Prambanan)的建筑中一些雕像和浮雕都有类似于马来短剑的影子。大概正是有这种特殊“身世”,马来短剑在2005年被联合国教科文组织确认为印度尼西亚非物质文化遗产。

【图4】“吹矢筒”(图片来源:《星期六》第269期)

马来人的原始武器,最致命的莫过于“吹矢筒”(见图4),这种吹矢筒的射程可达30多米,发箭准且无声。矢头一般涂有毒药,据说该毒药含有马钱素(Loganin),中箭者不采取急救措施,必痉挛呕吐而丧命。急救方法是立即将中毒部分挖去,如此处理后能活过两个小时者,则有望生存。有趣的是,土人自备的解毒药膏,秘方竟是将小虾用盐腌制日晒后制成的虾酱。笔者姑妄揣度,此救命良药很可能就是时下马来餐桌上的美味调料“马来栈”(belacan)。

制作上述各种“狠毒”的兵器,当然是出于实战的需要。根据一般的见解,在公元15世纪以前的东南亚,战争基本属于地方性的,规模也不大。尤其在新、马、印尼这一带,实属千岛地势,“国家”的概念多是以不连贯的疆界来划分,而早年的政体,并非以领土为基础组织起来的,原住民过着游牧民族般的生活。当然,他们不是在草原上,而是在海上“游牧”。当时,本区域土地资源丰富,雄心勃勃的统治者竞相控制掠夺的主要对象,不是土地,而是人口。因为统治者若要施展其壮志抱负,必须保证有充足的子民生产粮食,制造武器和工艺品等。在地广人稀的马来群岛,人是至为宝贵的“资源”。以上兵器应该普遍使用于这种争夺人口的战争中。

马来群岛岛屿星罗棋布,随处可见港湾海峡、溪流浅海、礁石沙滩、灌木丛林等,便于掩护躲藏,具有逃避追击、进攻退守的优势。遇到攻击时最常用的战略,就是撤营走避。三十六计,走为上计,游走于岛屿之间另行开辟新天地,成为古代东南亚特殊的作战模式,特别是像新加坡这种沿海岛屿地区。而其中喜好征战而“游猎”于海上的一些群体,久而久之就演变成了历史上有名的“南洋海盗”。

中国元代民间航海家汪大渊著有《岛夷志略》一书,记述了在海外诸国见闻,对于新加坡沿岸的海盗有所描述。书中提到“当中国商船越此地而西航时,居民任其自由通过,并不为难。但当商船回航至克里魔岛(即现在印尼的Pulau Karimun),则船中商人必须作抵抗火箭之种种预备,盖常有贼船二三百艘,前来进攻抢劫也⋯⋯”这段文字,既告诉了我们当时海盗出没十分频繁,规模惊人,也让我们看到了使用的武器──“火箭”。这“火箭”大概就包括前述鳄鱼状火炮。而《阿都拉传》里对南洋海盗的描述更叫人毛骨悚然:“当时别说是人,就是魔鬼经过新加坡海域也会害怕,因为那里是海盗的温床,他们甚至把别处抢劫来的船只驶来新加坡,在那儿分享掠夺物,杀人或为了瓜分财物而自相残杀。那些在船上的吐蕃,他们的习性如野兽⋯⋯”

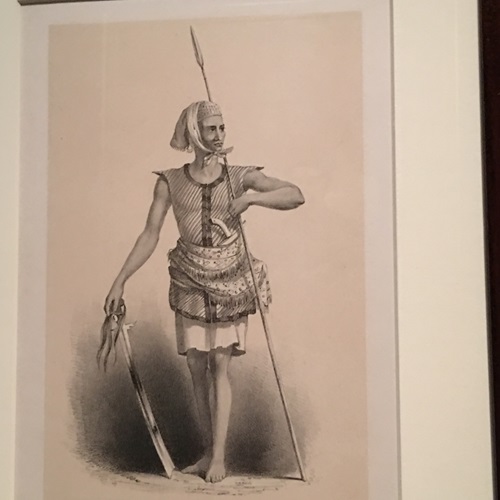

【图5】苏禄群岛的拉能族(亦称依拉农族,Lanun/Iranun) (图片来源:国家博物馆展厅)

数百年前马来群岛的海盗,分为几个不同族群,其中最著名的是源自苏禄岛群(现为菲律宾的一个省──苏禄省)的拉能族(亦称依拉农族,Lanun/Iranun)(见图5)和巴拉尼尼族(Balanini)的海民。据说这里的海盗所用的船从40到100吨,每次出航打劫,船队由上百艘船组成,阵容浩大。海盗们一遇商船便蜂拥而上,把货物搬运到贼船,将商船击沉。船员连同贼赃被当作奴隶运到菲律宾的苏禄市贩卖,当地的首领会抽取货品价值的十分之一。

【图6】小炮和刀枪 (图片来源:国家博物馆展厅)

其次是马来半岛的马来族海盗。与前者相比,马来海盗的船只比较小,一般6到20吨,武器是土人自制的弓箭、小炮和刀枪(见图6)等。小炮是一种回旋炮,可向不同角度扫射,由于体积小巧,经常被安装在马来船只的栏杆上。马来海盗船多时大约有三四百艘,分成好几队,每一队由一总司令指挥,风顺时出海抢掠,天时不适则在海港内捕鱼结网。由于船小不宜远航,海盗船在马来半岛和廖内群岛一带活动,倘若碰到拉能族或巴拉尼尼海盗,就会上演黑斗黑的激战。海盗们抢得的赃物,通常在吉里汶岛(Pulau Karimun)的加冷市(Galang)变卖,与苏禄市一样,吉里汶的苏丹也抽取货税。

这种情形直到19世纪依然如故。究其原因,在于南洋的一些土著把海盗视为正业,他们并不认为当海盗是犯法或不名誉的事。据称1850年婆罗州(今日的Kalimantan)西北,拉能族的一个领袖被捕时,就曾理直气壮地说自己并没犯罪,因为祖宗几十代都从事海盗行业,这也是一门生意。族人相信这种在海上“游猎”,是男子汉们所应当追求的职业。

英国人来到新加坡时也碰到同样的情形。据说苏丹胡新曾经向莱佛士诉说自己生活费入不敷出。莱佛士表示愿意为他建造一间店铺,这样他可以像英国人一样做买卖赚取“外快”。苏丹和天猛公听了后笑着说:“那不是本皇族的习俗,经商是我们皇族的一种耻辱。”莱佛士听了脸色变红,但还是微笑地说:“苏丹殿下,我对这种愚蠢的习俗感到惊奇,怎能说经商是一种耻辱呢?难道抢劫反而不是耻辱?”苏丹回答:“抢劫已经成为传统习俗,因此不是耻辱,不过那也不是始于马来人⋯⋯”《阿都拉传》里有关英国人和本地马来领袖的这段对话,直截了当地表现了当时当地人的另类道德以及价值观。

欧洲商船的到来使海盗们碰到了克星。与易于下手的东方商船不同,欧人的船体较大,武器先进,难占便宜。例如1807年,3艘拉能族海盗大船在爪哇海遇到英国单桅帆布军船“胜利号”(Victor),误以为是普通商船,大大咧咧地向其靠拢,部分海盗甚至不慌不忙地爬上“胜利号”准备搬运货物。突然间,“胜利号”向海盗船开火,经过一场激烈的厮杀,海盗死伤80多名,英方也失去了30多名船员,先进的火炮战胜了原始兵器。

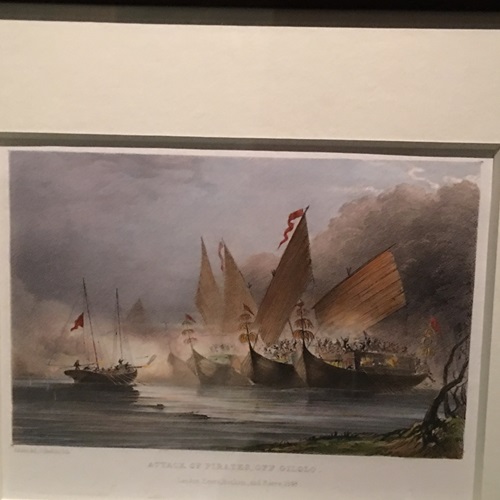

【图7】国家博物馆里展示的有关石版画

英国、西班牙、葡萄牙政府,对于横行于马来群岛的海盗,无不恨之入骨,虽力谋对策,终因兵力不足,无法在广袤的海面展开而尽护船之责。国家博物馆里展示的一幅石版画(见图7),描绘了英国“三宝垄”号(HMS Samarang)在1844年遇上大型海盗船袭击的情景:阵容强大的海盗船队对垒孤零零的英国小船。这幅画既传达了英国船员英勇反击海盗的决心,也突显了海盗们的“嚣张气焰”。

时至汽船的发明,海盗呼风唤雨的日子终于走到了尽头。汽船军舰代替了以往的帆船军舰,船只不再受风向和风力的影响,可以自如行驶对抗、打击海盗和清剿巢穴。英、荷两国政府还携手合作,利用炮舰在海面巡逻,检查来往船只,有些海盗船尝试冒充商船浑水摸鱼,但大势已去无法作为。据说,当汽船最初被用来对付海盗时,海盗从未见过会冒烟喷雾的汽船,以为是商船失火,想趁火打劫,结果飞蛾扑火,自投罗网,被军舰大炮一一击沉,在海盗没落史上留下一个笑柄。

沧海桑田,一切都已成为历史,现在只剩下这些武器默默地陈列在国家博物馆中,似乎仍想给访客讲述昔日的辉煌。

(作者为晚晴园华文义务导览员)

参考:

1 余壽浩:“横行南洋的海盗”《星期六》第295期,1955年

2 予生:“马来亚古时的武器”《星期六》第269期,1954年

3 大卫译:“婆罗州吐蕃的吹矢筒”《星期六》第201期,1953年

4 陈新才、张清江翻译:《新加坡历史原貌》亚太图书有限公司出版,2011年

5 杨贵谊翻译:《阿都拉传》热带出版社,1998年

6 Discovery Channel: “Enigmatic Malaysia Keris”, 2011年

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)