郑子瑜与郁达夫

文图·顾楠楠

郑子瑜

郑子瑜先生(1916~2008)出生于福建漳州,是一位著名华裔汉学大家、新加坡汉学大师,以研究中国修辞学见长。他自幼家境贫寒,在饥饿中出生,又在饥饿中成长。上世纪30年代,郑子瑜20岁的时候受到恶势力迫害无法生活,便南渡婆罗洲,来到北婆罗洲的首府山打根,在依山傍海、景色宜人的白沙湾生活了十几年。而后于50年代初移居新加坡。

郑子瑜无师自通,在曲折的人生历程中勤学苦练,自学成才,成为世界著名学者,可谓“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。他曾在日本早稻田大学语言学教育研究所从事研究,也担任过著名刊物《南洋学报》的主编,历任日本早稻田大学、大东文化大学教授及香港中文大学中国文化研究所高级研究员。

郑子瑜著作

这位享誉世界的新加坡著名学者,以研究中国修辞学史和诗人黄遵宪著称,出版有《人境庐丛考》、《中国修辞学的变迁》、《诗论与诗纪》、《中国修辞学史稿》、《中国修辞学史》等。除修辞学领域外,他曾在早稻田大学发表题为《论郁达夫的旧诗》演讲,一跃成为郁达夫诗词研究专家,这在郑子瑜的学术研究生涯中,无疑又是一座高峰。

郑郁之交

事实上郑子瑜与郁达夫一生仅见面一次,但在那之前,郑子瑜对这位五四时期蜚声文坛的新文学作家心仪已久,他曾经模仿郁达夫1931年的名诗《钓台题壁》原韵写就:“不为烟花扰瘦身,胭脂味美意非真。穷途未死为穷鬼,怪癖天生作怪人。忍听秋声长作孽,应教红叶一扬尘。有朝义士纷纷出,直指咸阳杀暴秦。”而郁达夫先生的原诗则是:“不是樽前爱惜身,佯狂难免假成真。曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人。劫数东南天作孽,鸡鸣风雨海扬尘。悲歌痛哭终何补,义士纷纷说帝勤。”两首诗都揭露了社会的黑暗现实,表现了有为青年的悲愤和忧国忧民的心理。两相比较,郑诗略显直露,但还是得到了郁达夫诗歌的神髓。

郁达夫赠郑子瑜墨宝

郑子瑜还曾给郁达夫寄过一封信、一对红豆、两首绝句,还有一本《闽中摭闻》。当时并未谋面,郁达夫也回信作答:

“子瑜先生:来函及红豆两粒,以及其后之绝句,都拜悉。社会破产,知识阶级没落,一般现象。我辈生于乱世,只能挺着坚硬的穷骨,为社会谋寸分进步耳。所托事,一时颇难作复,故而稽迟至今。省会人多如鲫,一时断难找到适当位置,只能缓缓留意。我在此间,亦只居于客卿地位,无丝毫实权。‘知尔不能荐’,唐人已先我说过,奈何!奈何!专复,顺颂 时绥 弟 郁达夫上”[1]。

这封信源于20世纪20年代,穷困潦倒走投无路的文学青年沈从文向郁达夫写信求助,郁达夫虽爱莫能助,还是请沈从文吃了一顿饭,送给他一条御寒的围巾,并给了他5块钱略表心意。随后,郁达夫写就《给一位文学青年的公开状》,发表于1924年11月16日北京的《晨报副镌》,控诉社会对才华青年的冷漠。这篇“公开状”曾产生强烈反响,郑子瑜也因此知道郁达夫为人正直、热情,托他为自己谋职。今非昔比,郁达夫此时已经不是过去的穷作家,但在福建省政府也不过是“客卿”,并没有什么实权,即便如此他未曾拒绝,而是说“缓缓留意”。更可贵的是,虽然郁达夫比郑子瑜年长20岁,并且早已是闻名海内外的大家,郑子瑜却名不见经传,就像当年的穷书生沈从文一样,郁达夫却自称为“弟”,称郑子瑜为“先生”,由此可见郁达夫的谦虚以及对年轻人的关爱,这对郑子瑜的一生产生了深刻影响。

神交已久后,终于迎来了见面的日子。1937年元旦的黄昏,天空中飘着阴雨,厦门的冬天阴冷潮湿,可这并不能阻挡文学青年火热的心。一个年轻人冒雨来到厦门中山路天仙旅社三楼一号的郁氏下榻处,以求拜会当时已经享誉中国文坛的郁达夫,这个文学青年就是郑子瑜。事实上当天上午11点他就抵达了郁氏寓所,不巧的是当时郁达夫因上禾山游览而未能相遇,黄昏时分郑子瑜再度造访,想要一睹心中偶像的风采。推开房间大门,只见一大群青年男女围着一位身着西装的中年男子,男子正在书写诗幅:“乱掷黄金买阿娇,穷来吴市再吹箫,箫声远渡江淮去,吹到扬州念四桥。”下笔如行云流水,一挥而就,这正是郁达夫的《扬州旧梦寄语堂》一绝,此人也正是郁达夫。大概到了晚上7点,好不容易等到房中其他年轻人纷纷告辞,只留下郁氏、马寒冰、赵家欣及郑子瑜,四人开始无拘无束畅谈,从左联作家舒群、荒煤、罗烽、徐懋庸、宋之的到浪漫主义文学家郭沫若、鸳鸯蝴蝶派张资平,再到幽默大师林语堂,大家无所不谈,畅快至极。席间,郑子瑜表达了有意编辑郁诗词集一事,后来被《辛报》报导,引来一场“新文人旧诗词”的讨论,这是后话。

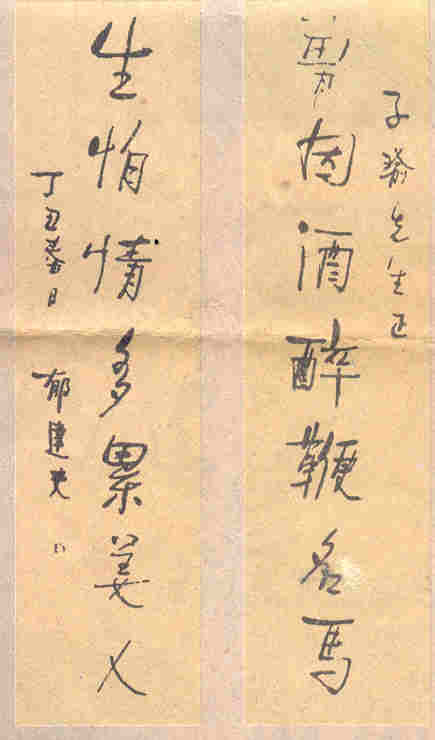

不知不觉夜已深,到了该告辞的时候,郁达夫为郑子瑜挥笔提写“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人”的诗句。在日后动荡的岁月里,此墨宝一直陪伴着郑子瑜。郁达夫最后还叮嘱三位青年:“今日社会的改进,有所望于你们这般青年的力量很大很大!”与郁达夫的会面不但促成了郑子瑜研究、辑录郁氏作品的决心,也使他更加钟情于文学事业。后来他们虽然没有再见面,却一直与郁达夫保持着联系。

诗词研究

与郁达夫的相见激发了郑子瑜研究郁诗的热情,后来郑子瑜出版了《达夫诗词集》,被学术界誉为“研究郁达夫诗词第一人”,并撰写了《谈郁达夫的南游诗》、《郁达夫诗出自宋诗考》等有相当份量和新颖见解的学术文章,成为域外研究郁达夫的权威人士。

1945年,郁达夫不幸在印尼被日寇杀害,郑子瑜强忍内心悲痛,写道:“如果达夫先生还活着,他无疑会和我们在一起,挺着那坚硬的穷骨,来和恶势力奋斗。他将作为一个社会改革的热烈追求者,这是可以肯定的。”[2]他加紧编辑郁达夫诗词集,并撰写序言评论郁达夫诗词的艺术价值:“达夫先生的诗,受黄仲则的影响甚深,而他的“辛酸”或尤甚于仲则。至于其纵横的才华,潇洒飘逸的神韵,而尤非仲则所能及。自来批评家但责达夫颓废浪漫,却不知他在感伤凄厉之余,亦有严肃悲愤慷慨之致。”[3]这个观点,郑子瑜一生没有改变。他编辑的《达夫诗词集》在广州宇宙风出版社出版后,于1957年在新加坡世界书局再版,但相关文献收集工作一直没有放弃。他在1961年撰写了《郁达夫遗诗的新发现》,1967年11月16日写了《郁达夫早年的诗》,又从香港《海光文艺》辑录了54首郁达夫佚诗。后又写《郁达夫遗诗补录》,并根据黄苗子《行箧集》等又辑录了十六首[4]。由此可见,郑子瑜在长达30多年里,长期关注并收集郁达夫的诗词, 可谓呕心沥血。

除了长时间的文献整理外,郑子瑜还写了三篇讨论郁达夫诗词的名文:《谈郁达夫的南游诗》、《论郁达夫的旧诗》、《郁达夫诗出自宋诗考》,分别研究郁达夫旧诗中的三个问题。郁达夫长期生活在南洋一带, 他的生活和创作多与南洋相关,《谈郁达夫的南游诗》一文便聚焦于郁达夫在南洋时期所写的旧诗,对他的相关事迹和情感都有较为深入的理解。在南游诗中,郑子瑜以为最具时代价值的,是那些表达“兴亡之感”的诗篇,如《赠韩槐准先生》、《无题四首》等。郑子瑜指出,郁达夫骨子里“是一个意志消磨了的人,所以他的诗篇,有时表现着磅礴的气概,有时却又无限的感伤和颓唐”[5]。《乱离杂诗》十一首,“是达夫先生生平最佳的诗作,用典切当,笔调清新,温情并茂。从这些诗篇里,我们可以看到诗人丰富的想象力;更可以看出他在感伤凄楚之余,也有严肃、悲愤、慷慨之致。至各章所流露出来的家国之思,乡园之感,尤足以动人肺腑”[6]。这些见解都相当深刻,是郁达夫诗词研究重要的成果。

南游,只是郁达夫生命中的一个特定过程,南游诗也只代表郁达夫诗作的一部分风格。于是在1962年,郑子瑜又写出了《论郁达夫的旧诗》,试图从整体上把握郁达夫诗作的风格和特点。他觉得,郁达夫诗之所以动人,乃是因为诗中有一种特殊的“忧抑而又痛愤的基本情调”,这种情调则是由于郁达夫的“思想状态就经常陷于矛盾错综之中,一方面,他的感伤颓废蜕化而为一种隐遁的思想,而另一方面,他的诗人气质和爱国精神却又不能使他真正地宁静下来,他不甘寂寞,对现实有着很大的愤懑。因此,就构成了他全部作品中间那种忧抑而又痛愤的基本情调了。”[7]这种情调,郑子瑜举《钓台题壁》为例,诗云:“不是樽前爱惜身,佯狂难免假成真。曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人。劫数东南天作孽,鸡鸣风雨海扬尘。悲歌痛哭终何补,义士纷

纷说帝秦。”这自然是郁达夫的名篇,而这种“忧抑而又痛愤的情调”不仅是他诗词的基本情调,也是郁达夫全部作品的基本情调。

由此可见郑子瑜对郁达夫的研究具有开拓之功。1921年郁达夫的小说《沉沦》刚一发表即引起文坛轰动,周作人、沈雁冰、成仿吾等纷纷著文评论。而郁达夫的旧体诗如《咏史三首》发表于1911年,比《沉沦》整整早了十年,却无人评论。直到40年代,子瑜先生编《达夫诗词集》并作序,不仅使郁达夫的诗广为传颂,起到了传播郁诗的作用,还标志着学术界对郁达夫的研究真正进入到郁诗的层面中,而后又陆续发表一些颇具学术见解的文章,可以说是郑子瑜开拓了郁达夫诗词研究的新领域,使郁达夫研究更为全面。日后的南游诗、旧诗考论又开拓了郁达夫诗歌主题研究的先河,启发了后来的学者。

此外,郑子瑜的学术研究注重创新。他曾表示,“我一开始写学术论文,就立志要做到每一篇论文都有我自己的心得,自己的意见。确实别人不曾提过的,或是对某一事物某一问题有新的发现,而这发现是我自己得来的。”在郁达夫旧体诗歌研究中他的观点同样具有创新性,他认为郁达夫的诗受宋人影响最深。很多研究者都认为郁达夫诗歌受黄仲则的影响,再上溯则是晚唐的李商隐、杜牧和温庭筠,往下则有清代的吴梅村、龚自珍以及近代的苏曼殊,很少有人说郁达夫诗歌出自宋诗。子瑜先生却另辟蹊径立新说,并为后来著名学者蒋祖怡、王瑶先生认同。此外他还提供了一些独家史料,供学者研究,1985年9月17日,来自中国各地的研究郁达夫的学者齐聚在他的故乡浙江省富阳县鹤山脚下,纪念郁达夫烈士殉难四十周年学术研讨活动,会议期间,郑子瑜教授委托郁达夫的公子郁飞先生代表他在大会宣读他的论文《郁达夫与鲁迅》,公开了郁达夫与日本实藤惠秀教授(日本中国学会会长,早稻田大学退休教授,1985年逝世)交往的史料,以及郁达夫为实藤教授所提写的“酒醉方能说华语”的历史背景,有助于研究者们工作的开展。

1996年,子瑜先生80高龄时,写作了一篇纪念郁达夫100周年诞辰的文章《郁达夫与青年》,在这篇文章里举了大量事例说明郁达夫对年轻人的关爱,充分表达了子瑜先生对郁达夫的崇敬之情。子瑜先生曾经说过,“我只是郁达夫的同情者,而非他的知己”。他曾在1955年新加坡南洋学会举办的学术演讲会上专题讲了郁达夫,时至今日,我们重新拜读那场演讲的记录稿,仍然觉得无可挑剔。子瑜先生引用当年创造社成员李初梨的话,说郁达夫是“摹拟的颓唐派,本质的清教徒”,当年郭沫若也认为这最能表现郁达夫的本质,可以说郑子瑜才是郁达夫的知己,他最深知也最同情、最惋惜郁达夫。2001年11月10日,香港铜锣湾福兴海鲜大酒楼举行香港郁达夫研究会成立大会,由一批在郁达夫研究领域卓有成效的专家、学者、大学教授及郁达夫著作爱好者担任会员,聘请郑子瑜教授为名誉会长,这也许是对郑郁二人最好的纪念吧!

郑子瑜曾经说过:“如今,达夫已经成为过去的人物了。说一句公道话:我们不能赞成他的行为,却不能不同情他的遭遇。然而我们对于达夫,是不能有所留恋的,因为达夫的时代已经过去了,也应该让它过去了”。然而纵观郁达夫研究的历史长河,郑子瑜先生无疑留下了浓重一笔,永载史册。

(作者为本刊特约撰稿)

注释:

[1] 龙协涛编《郑子瑜墨缘录》,作家出版社1993年1月版。

[2] 乐美勤:《素魂归天上月魄留人间》,联合早报,28/7/2008,第23 页。

[3] 郑子瑜:《挑灯集》,人民文学出版社1992年版,第126页。

[4] 郑子瑜《青鸟集》,香港编译社1968 年版,第29-38、65-70页。

[5] 郑子瑜《诗论与诗纪》,友谊出版公司1983年版,第32页。

[6] 郑子瑜《诗论与诗纪》,友谊出版公司1983年版,第35页。

[7] 郑子瑜《诗论与诗纪》,友谊出版公司1983年版,第41页。

-500x383.jpg)

-500x383.jpg)