2025年07月07日

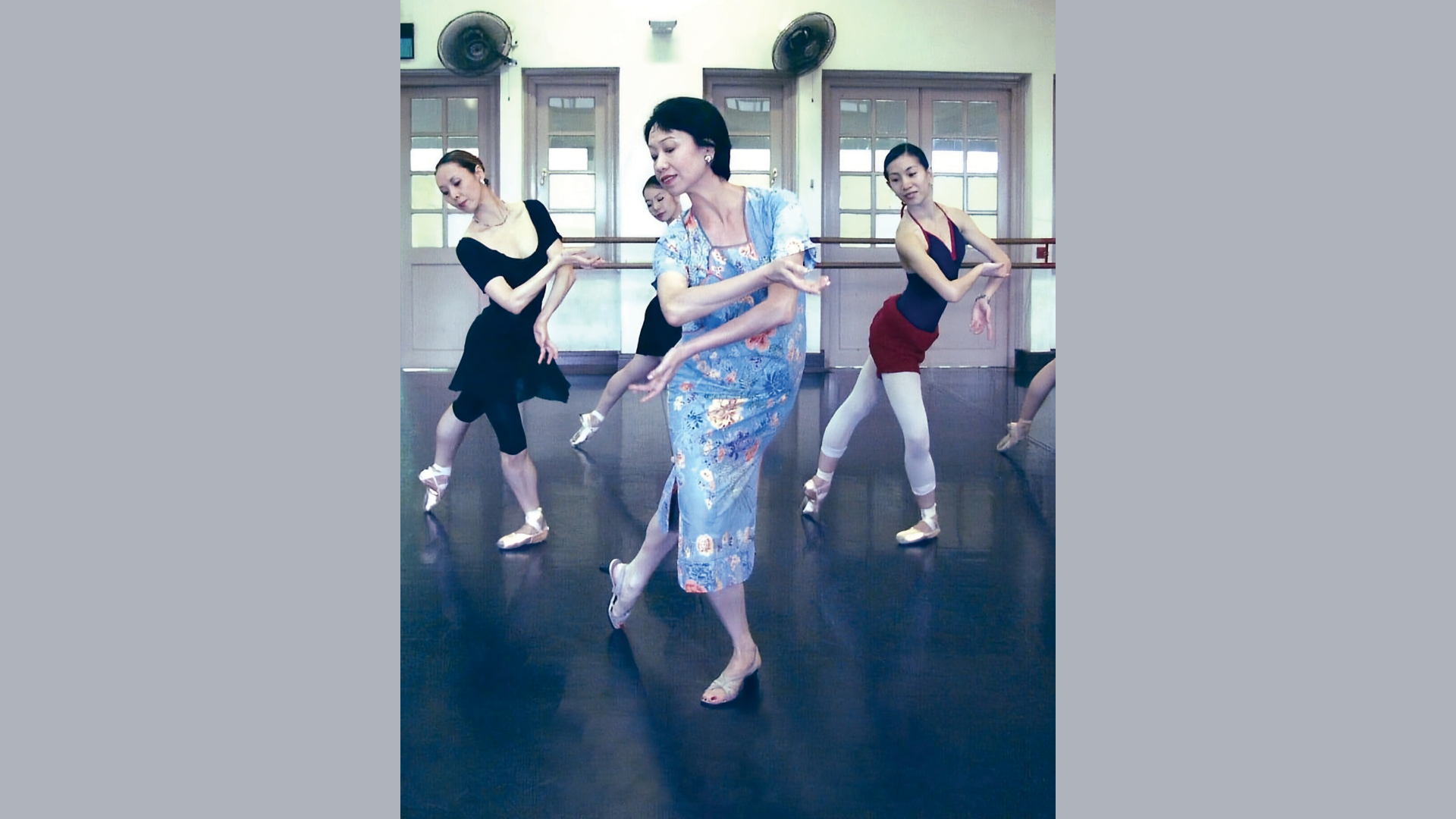

在时间的缝隙中把守 ——当代文献艺术家许元豪

赵宏2025-07-07T03:20:40+08:00他是一位文化守护者,倾毕生精力为后世保留研究和欣赏新加坡的艺术遗产,所收藏艺术文献档案涉及范围之广,令人惊叹。 [全 文]

海峡华人知识分子的培育:林汉河医生

陈煜2025-07-07T12:19:53+08:00林汉河的留学经验与医学知识,使得他能够在健康、卫生、教育、市政等方面提供专业的建议,对于新加坡的近代发展贡献良多。 [全 文]

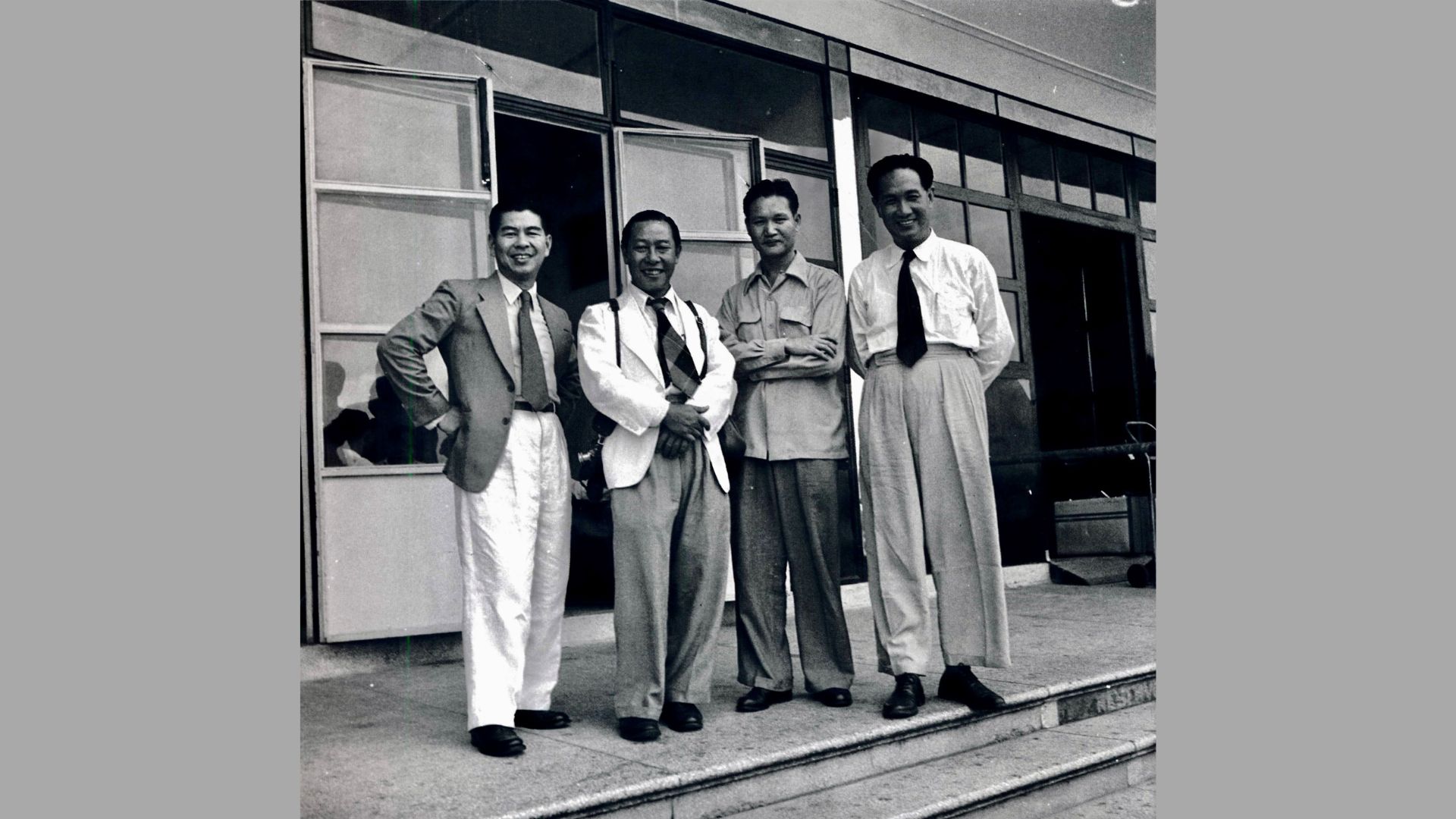

南洋画家印尼之旅的真相 ——谈新书《峇厘1952:通过刘抗的镜头——四位新加坡先驱画家的峇厘与爪哇之行》

张夏帏2025-07-07T12:22:10+08:00这些照片经过细致编纂,再配合画家们的素描、画作、藏书、书信、日记等原始资料,汇聚成一部前所未有、详尽而鲜活的历史记录。 [全 文]

新谣的传播与新加坡文化记忆

周秀杰2025-07-07T12:18:22+08:00新谣的传播与新加坡文化记忆 文图 · 周秀杰 新谣诞生的报道(图源:联合早报) 新谣是1980年代新加坡华族年轻人所创作的华语歌曲,反映了当时华族年轻人在身份认同上的迷茫与探索。新谣萌芽之初,广播、电视等是新谣的重要推手,近年来新谣作为一个重要母题,通过新加坡文学作品、电视剧、电影等艺术形式跨媒体传播。新谣的诞生有特殊的时代背景,是1960年至1975年出生的一部分新加坡华校生的集体记忆。1990年代之后在新谣式微之时,它却渐渐成为华族文化的重要符号,也被新加坡政府逐步认可。近年来,李显龙等领导人在国庆群众大会多次提及新谣,联结了政府与华族民众之间的情谊。 新谣的文化意义与大众传播 新谣从一开始便充满了自下而上的文化创作精神,虽然受台湾民歌风格影响,但它融入了新加坡本土的多元文化背景。其音乐风格简单、旋律流畅、歌词贴近生活,突出了新加坡华族年轻人对自身文化认同和社会变革的表达。以华语为主要授课语言的南洋大学于1980年与新加坡大学合并后,华文中学学子产生了焦灼、无奈与彷徨的情绪,需要情感抒发,促成了新谣的诞生。新谣的主题不仅限于怀旧和青春,也涵盖了社会关怀与个人情感,与主流的爱国歌曲不同,新谣更关注个体情感的抒发和社会现象的反思。 新谣的成功传播离不开广播、电视等大众媒介的支持。20世纪80年代,广播和电视节目为新谣提供了广泛的平台,特别是在《歌韵新声》等节目中,新谣歌曲频繁播放,使其迅速走入公众视野。新谣的受众逐渐扩展,从校园深入到整个社会。在这些媒介的帮助下,新谣不仅成为了那一代年轻华校生的表达方式,更在新加坡的文化建设中占据了一席之地。 新谣的文化价值不仅通过音乐本身体现,还通过影视作品得到了再创造与传播。在新加坡华人电影中,新谣作为华族文化符号,成为了重要的叙事母题,《轨道》《我的朋友,我的同学,我爱过的一切》《我们的故事》等影视作品,将新谣的歌曲和时代背景紧密结合,通过影像叙事传递新谣的精神。新谣的审美特征在影视作品中也得到了不同程度的再创作,它们成功地将新谣的文化情感传递给了更广泛的观众。 新谣的发展,源自新加坡这个移民社会的特殊背景。作为移民的后代,新加坡华人所经历的文化交织、历史割裂,使得他们在自我认同的过程中面临复杂的文化身份问题。新谣正是这种文化多样性与自我认同追寻的产物。在这种多元文化的语境下,新谣通过融合马来、印度、华族等文化元素,在音乐语言上找到了属于新加坡的独特声音。尽管新谣的编曲较为单一,歌词有辞藻堆砌、意境欠缺等问题,但它在上世纪80年代以一种轻松而富有感染力的方式将复杂的文化背景转化为公众能够接受的艺术表达。 新谣的文化地位与话语构建 《明天21》专辑 新谣是新加坡一代人的集体记忆。1984年《明天21》专辑的发布,那一年,许多新谣歌手年约20岁,充满朝气与梦想。新谣已然深刻影响了这段时期的年轻人,尤其是出生于1975年前的人们,他们的青春与新谣紧密相连。而对于当今新加坡50岁以下的民众而言,这段历史已经无法让他们感同身受。 新谣的影响力不仅仅局限于当时的社会生活,它还在更长时间为新加坡的音乐产业提供生长的土壤,一批知名的新加坡音乐人孕育了优秀的新加坡歌手。新加坡新谣代表人物许环良、黄元成、吴剑峰、许南盛、张家强创建的海蝶音乐制作公司在华语音乐界举足轻重,旗下的陈洁仪、林俊杰、阿杜、金莎等歌手在华语乐坛为大众所熟知。而新谣代表人物之一,以《邂逅》一曲频频登陆电台音乐龙虎榜的巫启贤至今活跃在银幕上,这些新谣代表人物的作品不仅延续了新谣的旋律与情感,也逐步将新加坡文化推向了更广阔的国际舞台。然而,当今新加坡青少年对新谣这段历史知之甚少。 随着新加坡从英国殖民地独立并迅速融入全球化进程,年轻一代的价值观发生了巨大变化。如今,1980年代后期出生的许多年轻人已无法完全理解当时新谣带来的文化影响,他们的成长环境与父母辈大相径庭。社会的进步带来了价值观的多元化,这一代人更倾向于追求个人梦想与国际化的视野,而非关注本土的文化认同和历史反思。于是,近年来新加坡面临的一个尴尬的现象是,部分年轻人到欧美发达国家留学,毕业后就不回国效力了。因此,如何寻找属于新加坡独特的文化记忆,建立对新加坡的国家认同显得尤其重要。 在这一过程中,新谣代表人物所创作的歌曲,逐渐成为了一种带有强烈怀旧色彩的文化符号,它不仅保留了那个时代的情感记忆,也无形中成为了新加坡文化建设的重要部分。正如梁文福创作的《天冷就回来》歌词所唱:“天冷你就回来,别在风中徘徊;喔,妈妈眼里有明白,还有一丝无奈……”新谣的情感与思考通过戏剧、影视等多种艺术形式传递给了更广泛的观众群体,使得新谣的精神得以超越时代与空间的局限,进入到更深层的文化话语体系中。新谣正是这种社会转型中的一股文化力量,它以一种轻松、随性的姿态,映射出了新加坡人对文化、对国家、对未来的想象与探索。 2014年7月6日,由《我们唱着的歌》制片人邓宝翠等人策划的新谣分享会,邀请了梁文福、许南盛、巫启贤、颜黎明、潘盈、黎沸挥、刘瑞政等人,在百盛楼中央广场书城举办 自1985年至1990年,新谣节每年举办一次,直至2003年,新谣得以复办。部分新谣参与人认为新谣存在于90年代之前,现在保留的是新谣的精神。2014年7月6日,由纪录片《我们唱着的歌》导演邓宝翠等人策划的新谣分享会在百盛楼中央广场书城举办,邀请了梁文福、许南盛、巫启贤、颜黎明、潘盈、黎沸挥、刘瑞政等人倾情演唱,盛况空前,再次证明了新谣持久的影响力。 如今,新谣依然在新加坡的文化生活中占据重要地位。随着官方逐渐认识到新谣的重要性,越来越多的重要活动将其作为核心内容,帮助华族年轻一代更好地理解和认同自己的文化脉络。例如,2014年,时任新加坡总理李显龙在国庆群众大会发表演讲时,引用了梁文福《细水长流》中的第一句歌词“年少时候,谁没有梦”,他还提到了吴佳明演唱的《小人物的心声》是他最喜爱的歌曲,“小人物也有小人物的贡献”。由此可见,新谣作为新加坡的一个重要文化符号和联络华族情感的桥梁,被普遍认可和采用。这些细节充分表明,新谣不仅仅是音乐历史的一部分,更是新加坡文化与华族情感的纽带。 新谣的历程充分说明了一个文化现象如何通过音乐等多种艺术形式,成为国家记忆的一部分,并在新的历史背景下,继续为社会提供精神食粮。虽然如今原始形态的新谣已经消失,但它所承载的文化内涵和精神价值仍在今天继续影响着新加坡的音乐人和年轻一代。 自1965年独立建国以来,新加坡便踏上了经济建设的飞速轨道。回望往昔,聆听那些曾滋养了一代青年心灵的美妙旋律,或许,这些悠扬的音符依然能触动今天新加坡年轻人的心弦,让他们在快节奏的生活中,找到属于自己的温暖与力量。 (作者为厦门理工学院影视与传播学院副教授、硕士生导师,新加坡南洋理工大学访问学者)

与徐芳达部长共话华社未来:传承、融合与创新

杜诗敏2025-07-07T05:59:34+08:00华社联络组将与宗乡总会共同协助华社团体与时并进,尤其是在提升数码化和现代化管理方面,以更好地为华社成员服务。 [全 文]

.jpg)