康乐尔与红儿

——现代版的“塞翁失马”故事

文图 · 刘家明

.jpg)

康乐尔在植物园 (图源:剑桥大学图书馆)

榴梿飘香的季节就会想起“榴梿理论”(Durian Theory),想到这有趣的理论就想到了埃瑞·约翰·亨利·康乐尔(Edred John Henry Corner),一个好长的名字!就简称他为康乐尔好了。

植物园的康乐尔小楼

新加坡植物园里有一栋两层楼高,叫康乐尔小楼的建筑物(EJH Corner House),它在2008年成为国家保留的建筑物。那是座相当典型的殖民时代公务员居住或办公的那类“黑白屋”。小楼底层是带有高脚屋设计的马来建筑风格,整栋房子的格式也有点模仿英国维多利亚时代传统的都铎(Tudor)式建筑风格。为了通风和使空气流畅,它的屋顶也比一般的民宅高出许多。小楼建于1910年,从1929到1945年是当时的植物园助理园长康乐尔的住所和办公室,我们不妨想象一下当时康乐尔和访客或朋友在二楼的阳台喝下午茶的写意情形。那究竟康乐尔在任期中为植物园立过些什么功劳呢?

.jpg)

植物园的康乐尔小楼(EJH Corner House)

康乐尔与新加坡结缘

康乐尔于1906年在英国伦敦出生,自少年时就对植物有浓厚兴趣,对菌类蘑菇尤其着迷。1929年毕业后,他的第一份工作就是以真菌学家(Mycologist)的身份被聘请为新加坡植物园的助理园长,一直到第二次世界大战后的1945年。不过康乐尔在植物园时并不“安分”,他找到了新宠——热带树木,于是除了菌类,他也开始投身于热带树木的研究。他还和园长,就是有我国“胡姬花配种之父”的霍尔特姆(Eric Holttum)致力保护原始森林,阻止非法伐木活动。此外,对当时的最后一片红树林沼泽裕廊湿地也做了深入研究、勘测和记录。

早年当康乐尔回英国度假经过锡兰(现在的斯里兰卡)时,趁着邮船靠岸补给的数小时,他上岸参观了当地的著名植物园,还带回了美洲热带炮弹树(Cannonball Tree)的种子回新加坡。一颗种在植物园,另一颗就种在东陵路,也就是现在的英国领事馆对面的路边,两棵大树都茁壮成长,硕果累累,从1934年到现在也有87岁了。

东陵路英国领事馆对面的炮弹树

当然康乐尔也没有忘记他的“原爱”蘑菇。由于蘑菇在热带气候里很容易腐坏,在没有彩色摄影的时代更不能记录它的颜色,所以康乐尔以水彩调配了与实物最相近的颜色,把蘑菇的“姿色”画记下来。这些颜色生动的插图后来也收录在他的著作《马来亚的牛肝菌》(Boletus of Malaya)一书里,那是一部菌类的权威经典作品。

康乐尔的著作《马来亚的牛肝菌》里的插图

康乐尔和红儿(Merah)

《海峡时报》关于“红儿”的报道和它的风姿

1937年5月30日的《海峡时报》里有一篇报道,曝光了康乐尔的采集标本助手“红儿”。红儿的名字是Merah,在马来文里是红色的意思。红儿属于生长在北马来半岛吉兰丹州的短尾猴种,俗称猪尾猴(pigtail monkey),常被土著训练为爬树采果实之用。康乐尔知道后就买了几只猪尾猴 ,训练它们为他采集常人无法到达的树端的果实和树叶标本。这些猴儿只会听令于吉兰丹州土音的马来语,本地的马来人也不会驾驭它们。

.jpg)

康乐尔和他的猴儿助手 (图源:剑桥大学图书馆)

红儿Merah是与康乐尔最合得来、“感情”最好的猴儿。它为康乐尔采集了很多树冠树叶的标本,康乐尔也常用米饭、香蕉、生鸡蛋等奖励它,据说红儿最爱喝柠檬汽水(lemonade)。康乐尔甚至把红儿当成标本采集者而记录在标签上。由于红儿的帮助,康乐尔得以完成了巨作《马来亚的路边树》(Wayside Trees of Malaya)。书里深入浅出,系统地分类了950多种在马来亚找到的热带树木,这是首本以实物标本为观察研究,而不是像过去别人从干标本研究的作品,一直到现在该书仍被奉为自然科学的经典著作。很不幸在一次武吉知马山的采集活动中,红儿误食了某些有毒植物,一病不起,康乐尔只好忍痛把它人道毁灭了。

康乐尔注明标本是“红儿”收集的(图源:国家图书馆)

塞翁失马 星洲得福

红儿去世后,康乐尔接着训练了“白儿”(Puteh,马来文白色之意)取代红儿。不过白儿比较顽劣凶猛,常常不听指挥。在一次采集行动中还抓伤了康乐尔的右手,伤口受到严重感染多月,康乐尔几成残废。那是发生在第二次世界大战初期,由于康乐尔在医院疗伤,所以没有被征召入英国的“海峡抗战自愿军”。也因为这样,在日军占领新加坡后,他没有被送入樟宜集中营,还被聘请继续照料植物园。这就似乎重演了一遍“塞翁失马,焉知非福”的故事了。

收藏于李光前自然历史博物馆的“猪尾猴”标本

康乐尔当时受到后来成为阶下囚的末任总督珊顿所托,要致力保护植物园和博物馆(当时称莱佛士博物馆)里的文物,免受日军掠夺和破坏。恰逢日本天皇喜欢兰花(胡姬花),下了御令不得破坏新加坡的自然标本和博物馆文物,以作日后研究。再加上康乐尔想方设法保存和保护各文物,所以多数标本和历史文物才奇迹般被保留下来。战争结束后,康乐尔也力争不让植物园沦为英军的运输站和军队营房,不然的话,植物园也不会有成为“联合国非物质遗产”的今天。所以说有了康乐尔的“塞翁失马”,星洲因而得福。

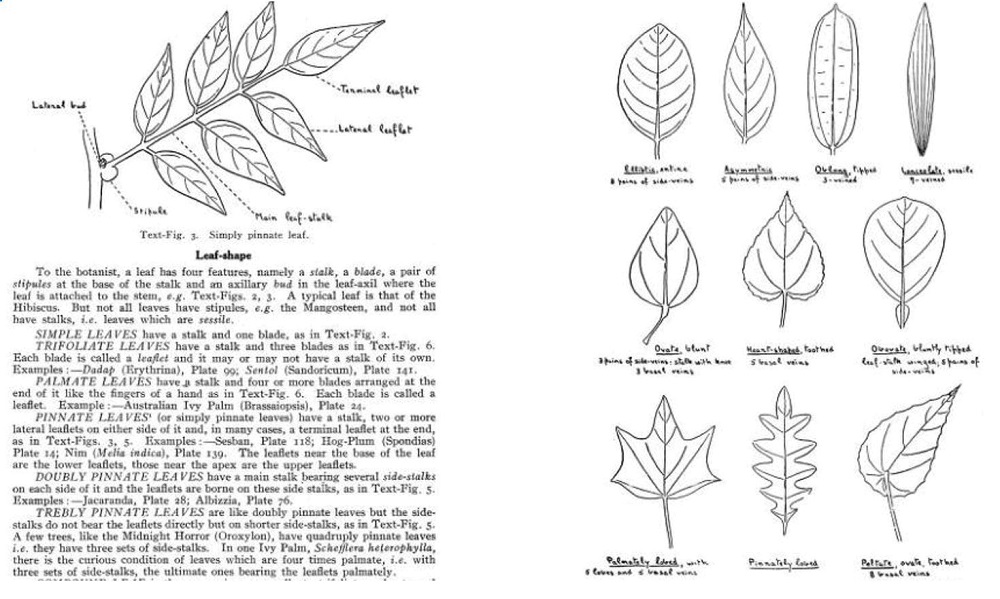

《马来亚的路边树》里关于叶型的插图

榴梿理论(Durian Theory)

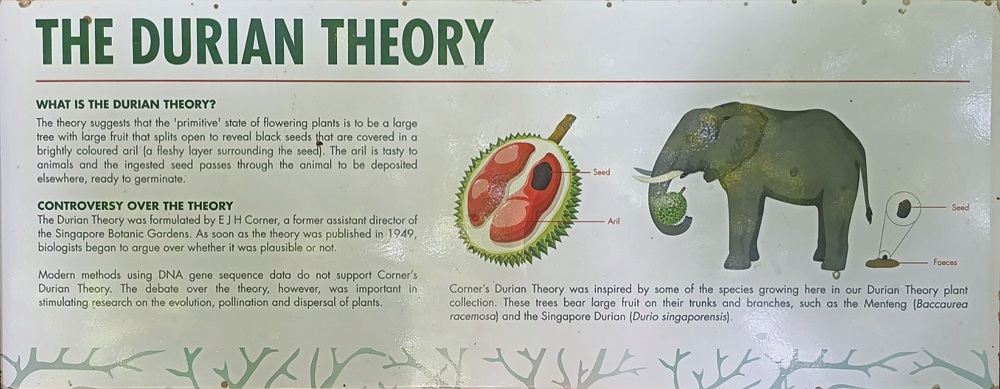

二战结束后的1946年,康乐尔离开新加坡回去英国。回国后他转而为联合国教科文组织在巴西服务,从1949年开始在剑桥大学继续他的研究和教学以及出版工作。据说康乐尔第一次看到榴梿的时候,就喜欢上了榴梿树,不过就是没有他是否喜欢吃榴梿的记录,他在1949年发表了他的《榴梿理论》。

理论说根据他多年多方面的观察和研究发现,现在的树木应该都是从古代的大果实树木演进而成的。古代的树果就像榴梿一样大,且有自卫作用的表皮,而榴梿就是没有演进的一个特例。这个具争议性的理论在自然历史界里也被讨论了好一阵子,后来才被推翻。在植物园“学习森林”的展区里,就可以找到一个纪念他的研究心血和创意的“榴梿理论”的展示板。

植物园里“榴梿理论”的展示板

在经历了长期的眼疾后,康乐尔于1996年病逝,享年90岁。他把一生收集到的绘画和标本全数捐给了英国爱丁堡皇家植物园,他的9000多张照片则捐给了他任教多年的剑桥大学图书馆。康乐尔后期不喜欢用他的名字为植物命名,不过目前至少有30多种树木都有他的名字。如果大家看到植物的拉丁文名字里有“corneri”的话,那就是康乐尔发现和命名的树种了。

(作者为本地电子工程师)